舞台

イタリア

16世紀後半のイタリア、おおよそ芸術活動の低迷期に入っていました。しかし、カラヴァッジョの活躍によって、ローマで新たな盛り上がりを見せます。その後、カラヴァッジョ様式は国際的な広がりを見せました。(本記事では、イタリアに比較的近しい展開を見せたフランドル・スペインも一緒に取り上げます)

背景

宗教改革に対抗するカトリック教会

カトリック協会の免罪符を直接のきっかけに、「宗教改革」が勃発。離れていった信者の心を取り戻すため、カトリック教会は「反宗教改革」に乗り出しました。

分かり易さを武器に、求心力の向上を図る

カトリック教会による反宗教改革の手段として、初めこそマニエリスムが利用されてましたが、その理知的な性格などもあり、それは今ひとつ人々に訴えかける魅力に欠けていました。

これに代わって、大衆の心情を捉え、かつ「教義を平明」にし、「信仰心を説く」美術が求められます。

特徴と画家

新しい表現の追求

マニエリスム期において、単に「模倣」されただけの作品が目立って来るようになりました。

それに対し、新しい作風を築き上げようとする意識が、先進的な画家たちの間で高まります。

ローマに集う画家たち

ローマには、各地の画家が仕事を求めて結集しました。そんな中、バロックの起動役となったのは、カラヴァッジョです。

激しい明暗

カラヴァッジョ|1573−1610|イタリア

カラヴァッジョは、「光と影」・「静と動」を「対比的に強調」して、従来にはなかった情動的な画風を生み出しました。

目の前の現実を描く

そこに高度な写実技術も相まって、それはフィクションというよりむしろ、「目の前の現実」が描かれているかのようです。

ヨーロッパ各地へ伝播

現実を神秘的なものに変貌させる「写実的把握」・「劇的明暗対比」は、「光と影の魔術」として17世紀のヨーロッパ全土へ伝達され、同時代人の画家たちに大きな影響を与えました。

フランドル地方

後に故郷アントワープで大活躍し、フランドルを代表する画家となるルーベンスもその一人です。

ピーテル・パウル・ルーベンス|1577−1640|フランドル

若き頃のイタリア修行の旅で、カラヴァッジョからは「一条の光」、ヴェネツィア派からは「色彩表現」、ルネサンスからは「堂々たる構図」を学び、そこにフランドルお得意の「鋭い現実感覚」を加えて、独自のバロックを展開して行きました。

スペイン

イタリアとおよそ似た政治情勢のスペインでは、権力者に奉仕するものとして、イタリアと同様に「偉大さ」が求められました。

その中心を担ったのはベラスケスです。しかし彼はそれほどまでにカラヴァッジョの影響は受けず、彼独自の様式を発展させました。

ディエゴ・ベラスケス|1599−1660|スペイン

ヴェネツィア派やルーベンスからも吸収したベラスケスは、「大まかな筆触」や「的確に捉えられた視覚的印象」を特徴とします。

「カトリック教会の威厳回復」という意味では、スペインにおいて最もバロックらしい作品を残したのはムリーニョです。カラヴァッジョ・ヴェネツィア派・ルーベンスを吸収しながら、「神秘的な光」・「華麗な色彩」・「柔らかい筆触」を特徴としました。

バルトロメ・エステバン・ムリーリョ|1617−1682|スペイン

カラヴァッジョ派の傑作

カラヴァッジョの後継者として外せないのは、ラ・トゥールです。

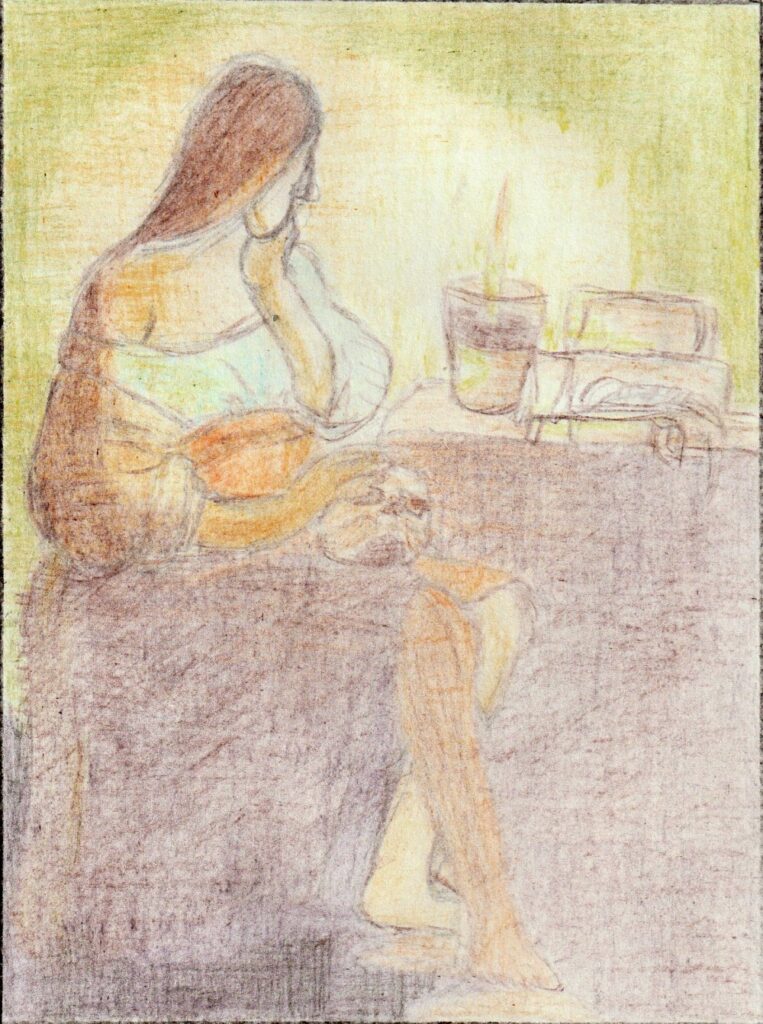

ジョルジュ・ド・ラ・トゥール|1593−1652|フランス

カラヴァッジョの場合、絵の「外側」から光が当てられていたのに対し、ラ・トゥールの絵には光源がしっかりと「枠内」に描かれています。

参考文献

美術史〈西洋〉|編・中山公男 中森義宗|近藤出版社

西洋美術史|監修・高階秀爾|美術出版社

西洋絵画史入門史|著・諸川春樹|美術出版社