2026年2月17日

日本建築-書院造・数奇屋

時代背景 接客空間の発展 信長・秀吉の時代を経て、戦国の混迷を抜け出すと、軍事ではなく、接客空間が求められるようになりました。 書院造 そして試行錯誤の末、「書院造」という一つの型が完成します。主に、城郭や寺院・武家の邸宅などの厳格な建物で用いられました。 風書院 ただ、形式化の一方で、その枠をあえて脱線する、遊び心に富んだ邸宅建築も表れました。数奇な人に造られた書院ということで、数奇屋風書院造と言われます。しかし、正式な建築には相応しくない格好であったため、主に山荘などで用いられました。 造形 建物の顔 ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋建築-ドイツ表現主義

背景 第一次世界大戦 1914年6月28日、オーストリア皇太子夫妻がセルビアの首都ベオグラードで暗殺されるという事件が起こります。これをきっかけに、オーストリア=ハンガリー帝国はセルビアに宣戦布告しました。そしてオーストリア=ハンガリー帝国の後ろ盾となっていたドイツも、この戦争へ参加することになります。 当初のドイツは、急速に発展し、経済的・軍事的な力を蓄えていたため、早期に勝利すると楽観的に考えられていました。しかし戦争の泥沼化によって戦況は逆転し、最終的には敗戦という結果を迎えます。 敗戦後のドイツ ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋建築-イギリス・新古典主義

フランスに並んで、イギリスではその頃 背景 古典主義の逸脱 バロックからロココの時期にかけて、「正統的な古典主義」の逸脱という傾向が著しく目立つようになりました。 それに対する批判が、来る新古典主義を用意したのです。 新古典主義の台頭 そして、新古典主義は18世紀の半ば頃から「バロック」・「ロココ」を駆逐し始め、18世紀後半には、時代を支配して行きます。 啓蒙思想による裏付け この背景には、「啓蒙思想」の興隆がありました。 人々の間で、物事を「分析的」・「経験的」・「実証的」に、いわば「合理的」に捉えよう ...

ReadMore

2026年2月17日

日本建築-縄文・弥生

時代背景 移動生活 縄文時代は、狩猟・採集の社会です。季節ごとに、動物の移動や植生の変化を追いかけながら、河川の周辺や台地の縁辺部で食べ物を獲得し生活していました。 農耕によって定住が可能に 弥生時代に入り、水稲農耕が広まっていくと、移動生活(狩猟・採集)から定住生活(農耕)へと変化しました。この変化による建築的な変化は、たとえば、場所選びに現れます。これまでは水被害を避けて、台地や丘陵が選ばれていたのに対し、水田に水を引くために水の便が良い場所が好まれるようになったのです。 貧富の差が生まれる 農耕文化 ...

ReadMore

2026年2月17日

日本建築-外国人居留地

時代背景 日米和親条約 1853年、日本とアメリカとの間で「日米和親条約」が結ばれると、日本近海への西洋船の来訪が増加しました。しかしこの条約にはアメリカ有利の条項*が盛り込まれていたため、日本側の不満は高まって行きます。 アメリカの船が日本の港に寄港する際、日本の法律や手続きを拒否することができました。また、アメリカ船の乗組員が日本人に対して犯罪行為を行った場合でも、アメリカの法律が適用されるという条項が盛り込まれていました。 これに対して、幕府は自国の主権を守るために「異国船打払令」を出しました。この ...

ReadMore

前の様式

時代背景

仏教と政治

この時代、仏教は政治と深い関係にありました*。また、寺院は政治的・官僚的な組織を形成していました*。そのため、寺院が勢力を強めて行くに従い、政治を左右する存在になって行きます。時には天皇位の簒奪さえも企てられました。かくして、政治に対する仏教の影響は看破できないものとなっていくのです。

仏教と政治:仏教伝来の当初、僧侶は天皇家に仕え、国家を守護する役割を担っていました。そのため、天皇家や貴族から保護を受けるようになります。彼ら政治権力者たちの思惑は、仏教を利用して自らの権威や権力を確立することでした。かくして僧侶自身も、政治的な力を持って行くのです。

寺院の官僚化:仏教は、釈迦が説いた教えを広めるために、弟子たちによって伝承され、各地に広がっていきました。しかし、それぞれの地域で伝承された仏教の教えや儀式が異なることが問題となり、その統一が求められるようになります。そして権威や地位を持つ者たちを中心に、仏教の組織化が進められることにより、官僚的な組織が形成されるのでした。

仏教の排除

こうした背景のもとで即位した桓武天皇は、社会の安定のためにも、仏教勢力を政治から排除する使命を自らに課しました。しかし、すでに京内に根付いている寺院を一新することは不可能であり、その打開策として、彼は遷都*を決断します。そして、新しい都の中には寺院を持ち込まないという方法をとるのでした。

遷都:首都を現在の位置から別の場所に移すこと

山岳での密教が始まる

かくして、平安京では寺院の建立が禁じられましたが、仏教そのものが禁止された訳ではありませんでした。平安時代初期には、朝廷は唐に遣唐使や学僧を送り込み、最澄・空海がそれぞれ密教を持ち帰ります。彼らによって、天台宗・真言宗が開かれ、また霊山信仰や修験道とも結び付き、日本独自の密教が発展しました。

特徴

現世利益

奈良時代の仏教の役割は「鎮護国家」、すなわち国を守ることでした。しかしそこから変質して、自己の現世のご利益に対する要望が強まっていきます。それらの願望と密接に関係する密教*がパトロンを集めるようになりました。

密教は、世俗的な欲望や感情を否定するのではなく、それらを肯定し、むしろそれらを利用して修行することを提唱しました。

恒久的な繁栄や長寿を求めるのは、世の権力者の常です。それ故、貴族層が密教に傾倒するのも自然の流れでした。彼らはパトロンとして、自分自身への見返りを期待して、真言や天台の寺院をつくっていきます。

山岳寺院

しかし桓武天皇の意向により、平安京内には基本的に寺院を建立することができなかったため、密教寺院は山岳地に寺地を求めました。そして奈良時代以前からあった山岳信仰と密接に絡んで、山中に寺院をつくっていきます。

これは実際、修行を重んじる密教にとっても都合の良いことでした。最澄は京の東にある比叡山に延暦寺を開き、空海は京から遠く離れた高野山に金剛峯寺を開きます。また新しい仏教であることを強調するために、奈良時代の主要な寺院建築とは違う文化を築いていきました。

造形

密教では主に「修法」といわれる宗教儀式を執り行い、貴族・皇族などは、このご利益を一番にあやかろうと考えます。彼らは寺院の重要なパトロンであったために、修法の場に隣接して礼堂と呼ばれる参列の空間が設けられることとなりました。

修法:自己の内面を深く探求することで、悟りを開き、人生の目的や意味を理解する。密教では主に、呪文・マントラ・ヨーガ・瞑想・儀式などの要素を組み合わせて行われます。

参列の空間が設けられる

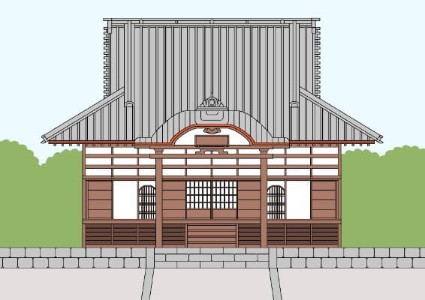

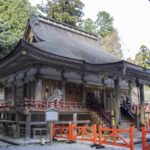

宝生寺金堂

俗人が仏堂の近くに参列し、ご利益にあやかれるよう、梁間方向に建築が拡大していきます。

建物を目立たせる必要がなくなる

平安京では宗教的な要素は排除され、また密教は俗世から離れた所での修行を求めたため、山林寺院がつくられます。山中ではあまり高低は目立たず、そのため高い塔を建てる必要も薄まります。

宝生寺五重塔

出典元:るるぶ&more.

出典元:るるぶ&more.

また、敷地の制約がある山岳寺院では、これまで重視された伽藍配置もそれほど意味を持たなくなりました。一応、比叡山全体の伽藍配置の計画もありますが、あくまでも建てられる場所に建てる、という構成になっています。

「修行の場」としての寺院

三仏寺投入堂

都市部では人々の目をひくことを意識して作られていたのに対し、僧の修行の場としての意味が強くなりました。その気持ちは、都において仏教が形骸化され、華麗な阿弥陀堂が建立される堕落ぶりに反発する形でますます強まり、まさに修行そのものを体現するような寺院も作られました。これは「懸造」と言われます。

多宝塔

石山寺多宝塔

都城に建てられた塔は、基本的に同じ平面を積み上げる構成ですが、多宝塔は上下で違う形を取ります。また、塔は通常「三重塔・五重塔・七重の塔」のように、奇数の屋根を重ねますが、多宝塔は二層からなります。

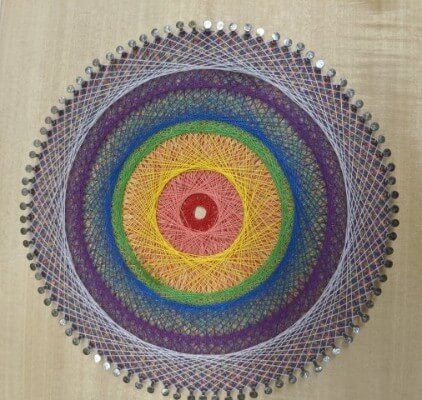

曼陀羅などを使用して、密教世界を表現

曼荼羅

仏舎利を収める建築から、密教世界の表現へと役割を変えました。建築の荘厳をするときに用いられます。

参考文献

日本建築史講義|著.海野聡|学芸出版社

建物が語る日本の歴史|著.海野聡|吉川弘文館

建築の歴史|編.西田雅嗣・矢ケ崎善太郎|学芸出版会

日本建築様式史|監修・太田博太郎|美術出版社

次の様式

西洋建築史年表

日本建築史年表

2026年2月17日

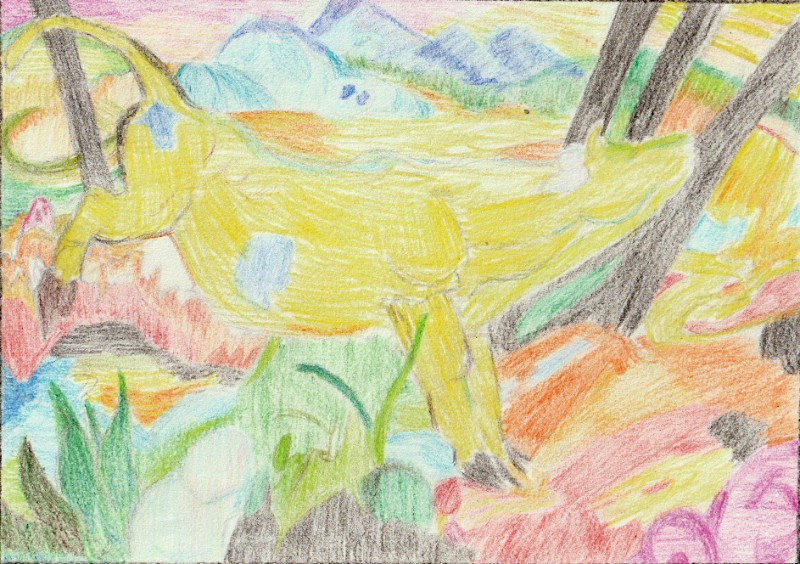

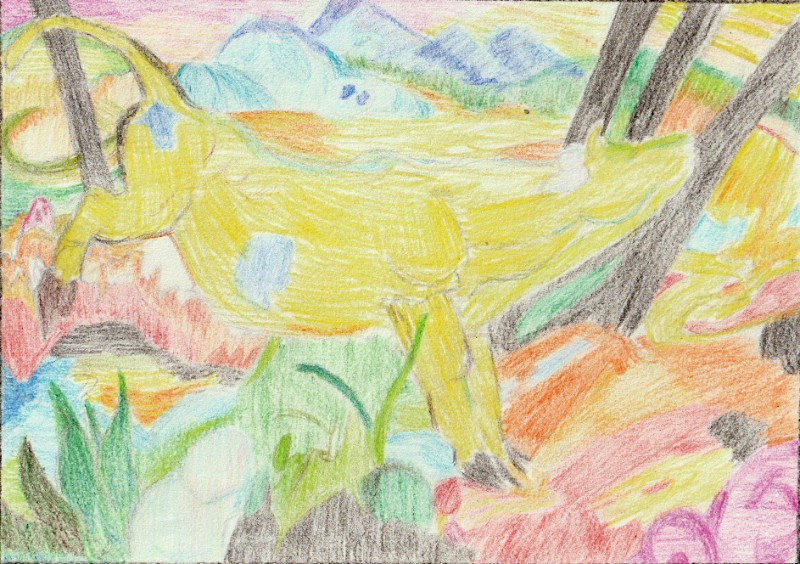

西洋絵画−ドイツ表現主義

著作権に対する配慮:当記事に掲載している模写作品の中には、著作権保護期間中のものが含まれています。そのため、「引用元(元絵)の明記」・「引用の必要性」・「画像は自前で用意すること」を徹底した上で、当記事の作成に望んでいます。 舞台 ドイツ これまでフランスに押され気味であまり活躍の場がなかったドイツでしたが、遂に自国を始点とする芸術運動の波風が立ち始めます。というのも、「近代化」を急激に進めて行ったドイツでは、それだけ社会に対する不満も生まれやすく、「苦しみを表現する画家」たちを産むには最適な土壌だったか ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋絵画−フランス・バロック

舞台 フランス 太陽王ルイ14世が主権権を握る「絶対王政期」のフランスもまた、芸術の舞台となりました。自国の土壌で独自の様式を形成して行きます。 背景 フランスへ輸入 イタリア起源のバロックは、国境を超えてフランスにも広がりました。 伝統を守るフランス しかしフランスでのバロックは、主に前時代様式の否定として展開されて来た各地のバロックと異なり、「古典主義」的な傾向を保ちます。 それというのも、古典尊重のルイ王朝は「古代ローマを美術の範」としたからです。 王立アカデミーの設立 また、王立アカデミーの存在に ...

ReadMore

2026年2月17日

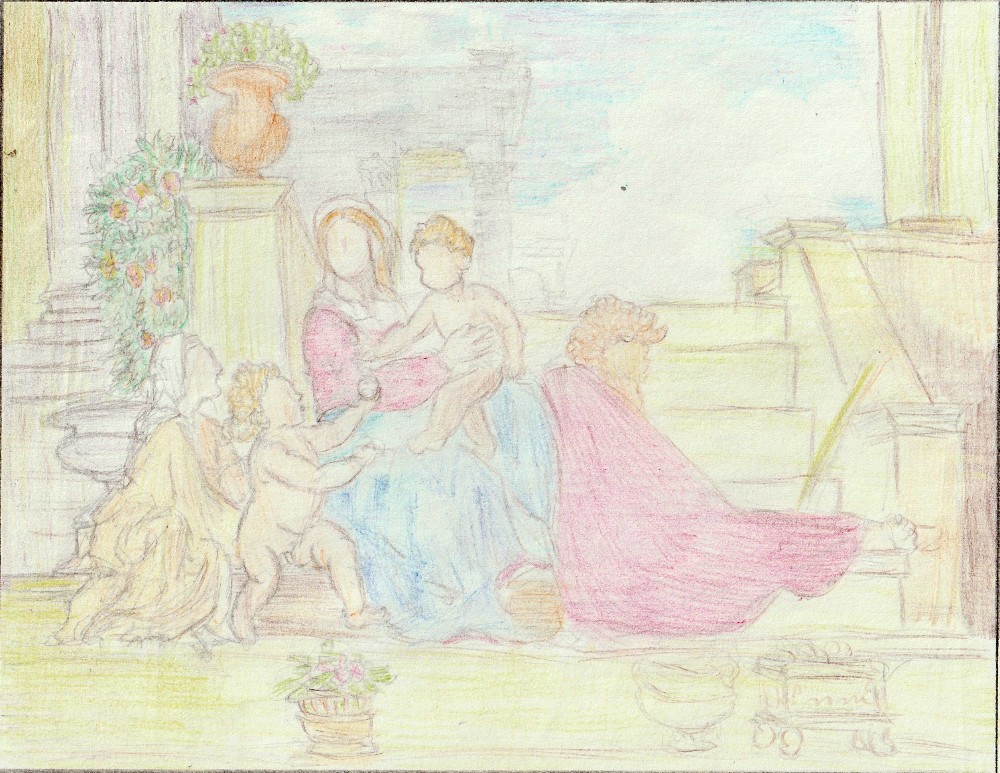

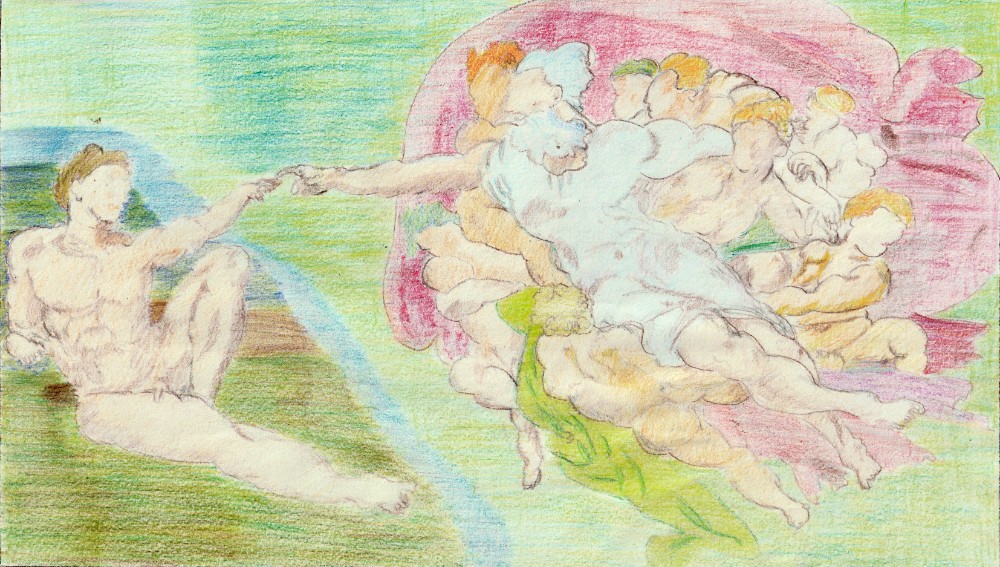

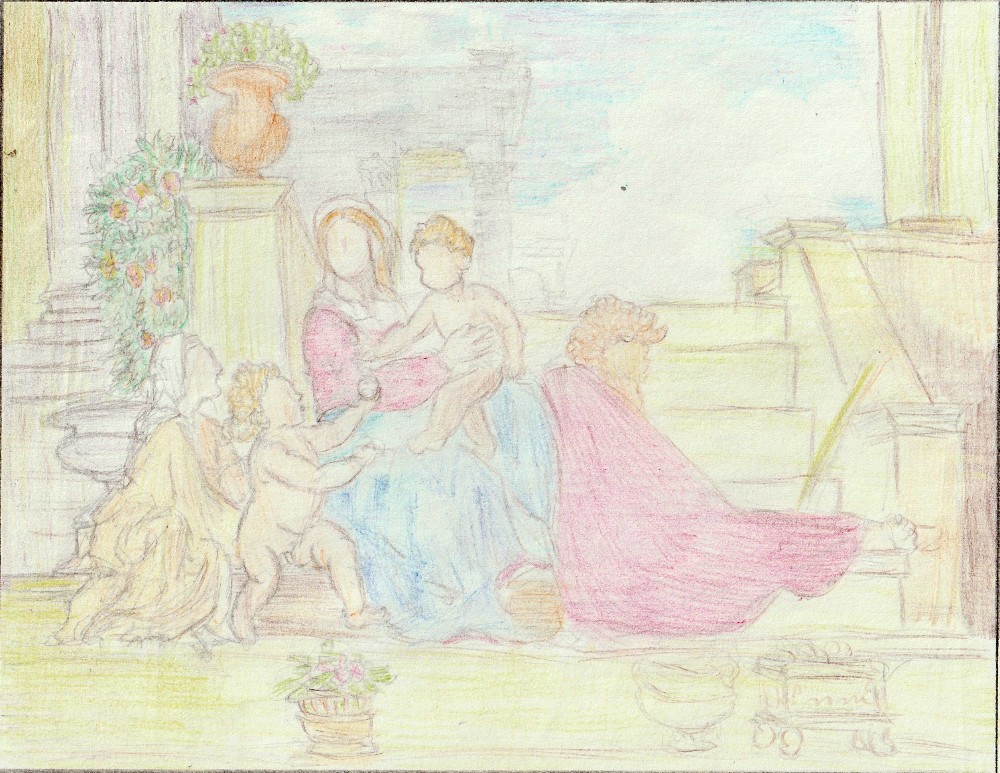

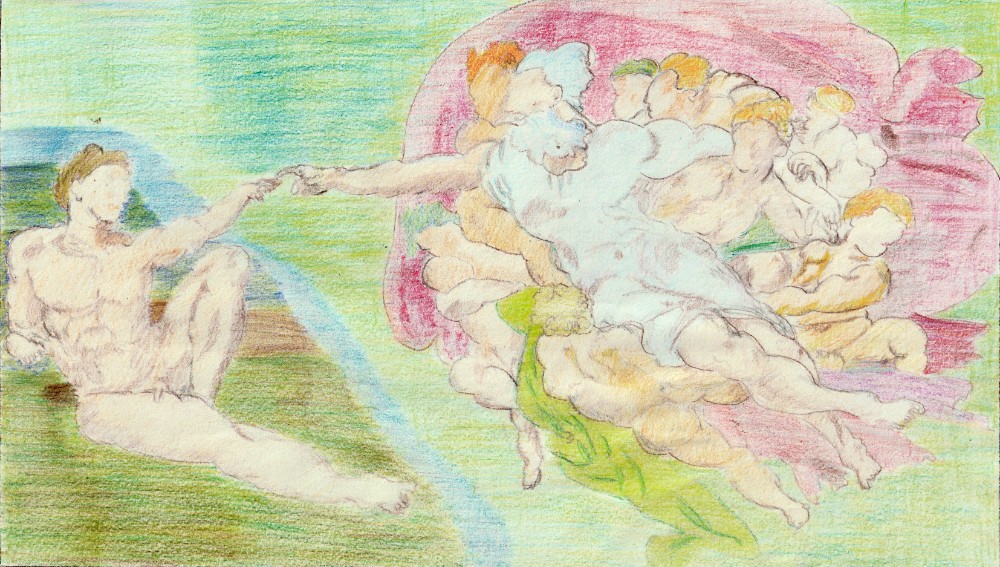

西洋絵画−盛期ルネサンス

舞台 ローマ 1492年、芸術文化を支えたロレンツォ・デ・メディチの没後、「フィレンツェ」は、ドメニコ会修道僧サヴォナローラの支配下に置かれ、やや停滞期を迎えます。その一方で、ユリウス二世に代表される辣腕の教皇の下で、「ローマ」は活気を取り戻しました。かくして、ルネサンスの舞台は「フィレンツェからローマへ」移ります。 背景 巨匠の時代 15世紀末から16世紀初頭にかけてのおよそ30年間、一般には盛期ルネサンスと呼ばれます。この時代は、「巨匠の時代」でした。 古代や自然の超克 彼らは自らの才能を自覚し、「古 ...

ReadMore

2026年2月17日

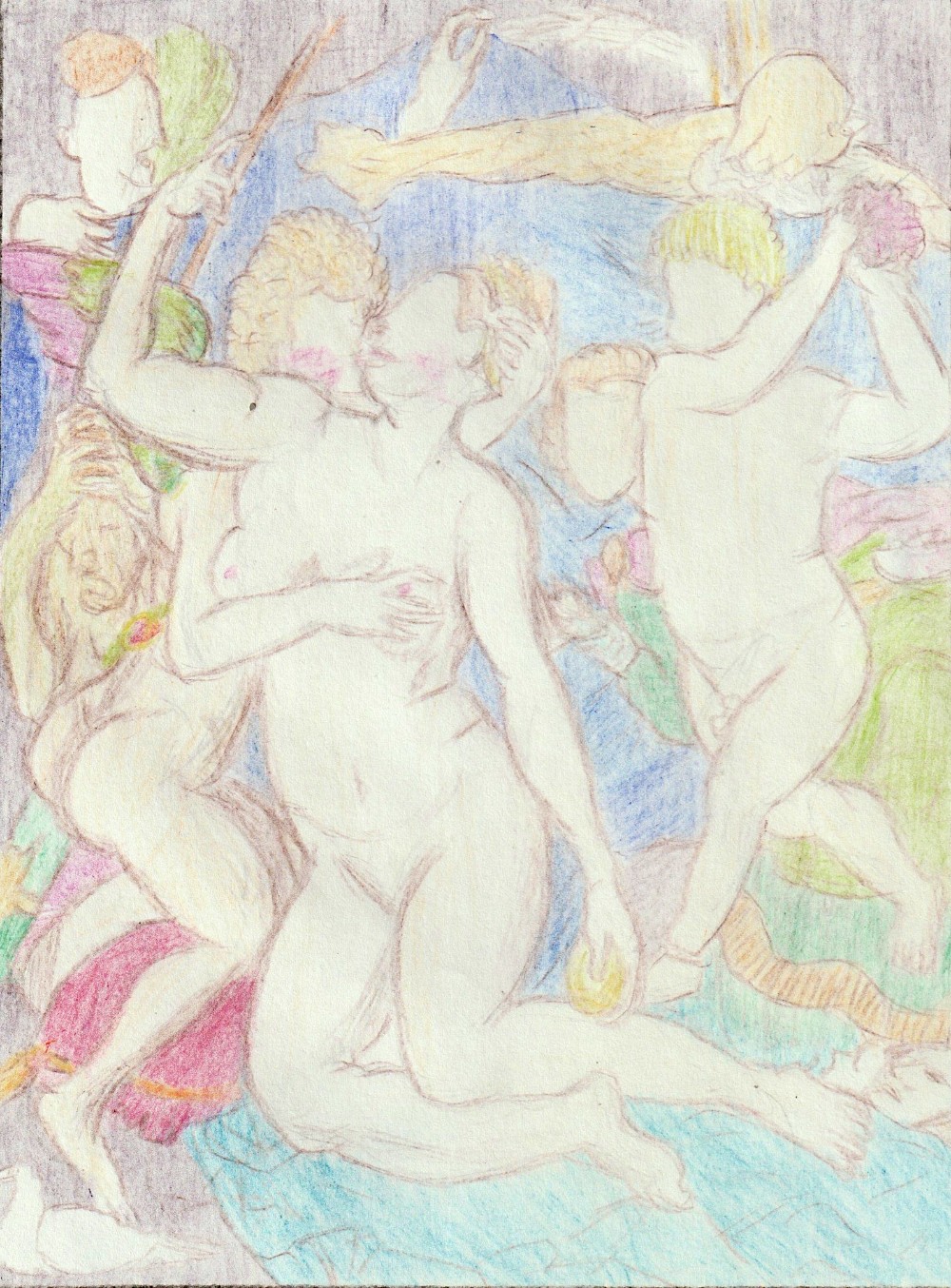

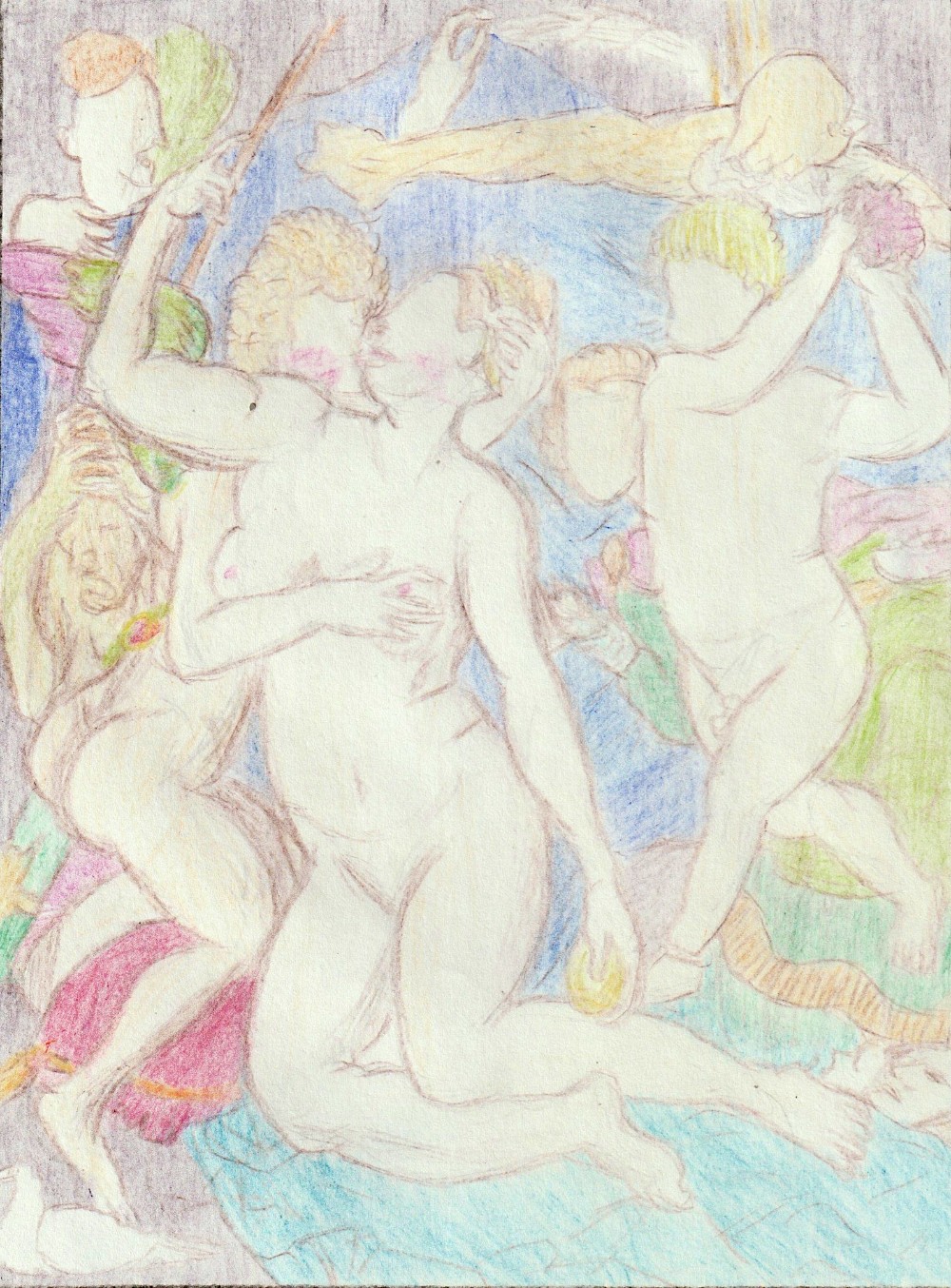

西洋絵画−マニエリスム

舞台 国際的な展開 イタリアに端を発したマニエリスムは、16世紀後半には国際的な広がりを見せます。 背景 反宗教改革に乗り出す カトリック教会が「反宗教改革」に乗り出す時代、「神秘的な表現」が求められるようになります。 絵画による奇跡体験 論理を持って「奇跡」を説明することは出来なくても、絵画の世界の中でならそれは可能になるからです。 劇的な表現の追求 それはやがて古典主義の特徴である、「穏やかさ」や「荘厳さ」、「静けさ」や「バランスの重視」に対して、より「魂の根源」に迫る表現に至りました。 ミケランジェ ...

ReadMore

2026年2月17日

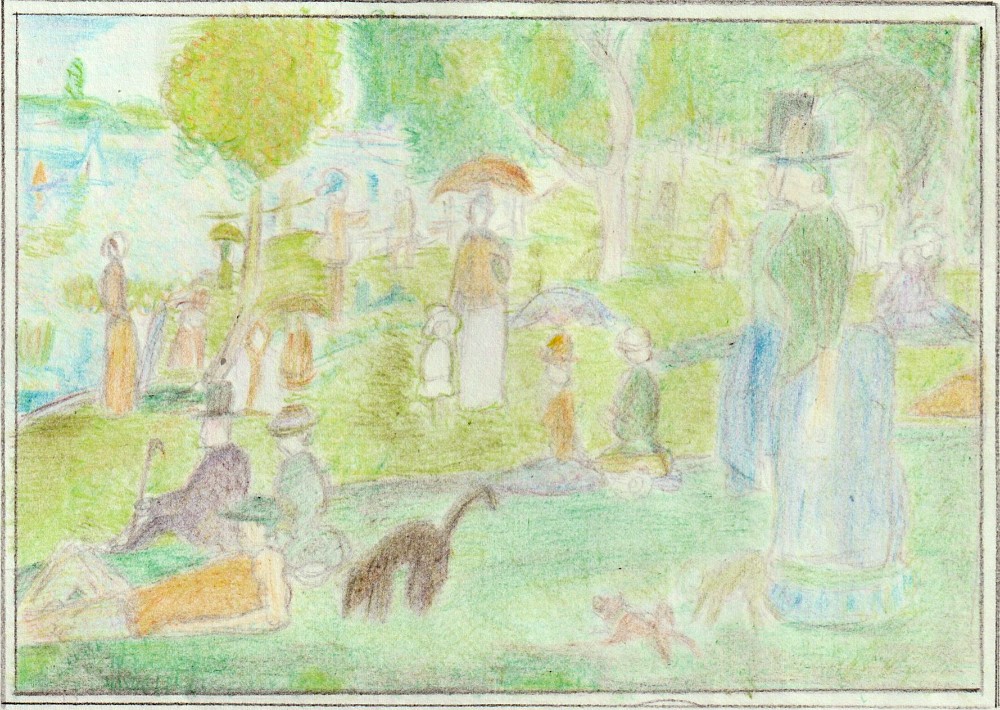

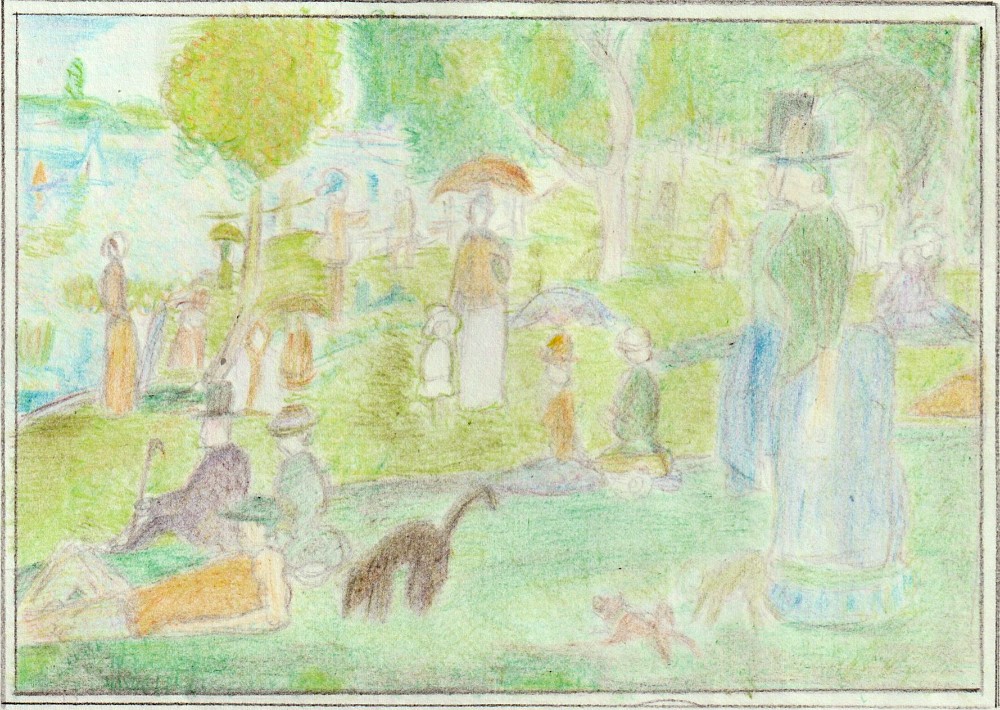

西洋絵画−新印象主義

舞台 フランス 印象派に続き、フランスが芸術の中心地として君臨しています。 背景 印象派の乗り越え 時代の寵児であった印象派も、1886年には最後の展覧会を迎え、いよいよ批判と反省の対象として乗り越えられる存在になります。 物の形を犠牲にした印象派 「分析的な手法」を得意とした印象派は、物の「形態感」や「存在感」を失ってしまうという欠点を抱えていました。 新たな活路 印象派の色彩理論に共感しつつもこの弊害を重く見た後代の画家たちは、ここに新たな活路を見出します。 特徴と画家 求めすぎた理想 印象派は「光の ...

ReadMore