2026年2月17日

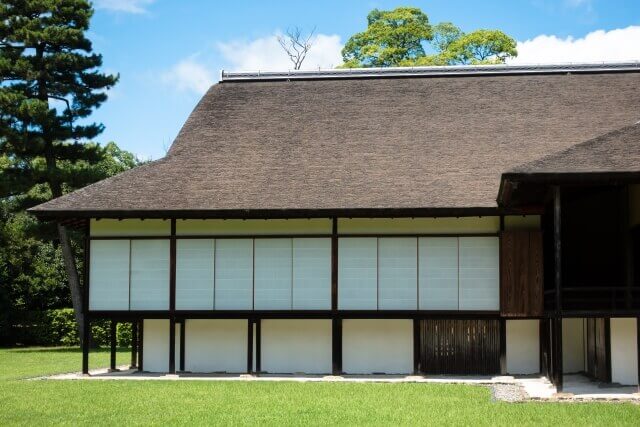

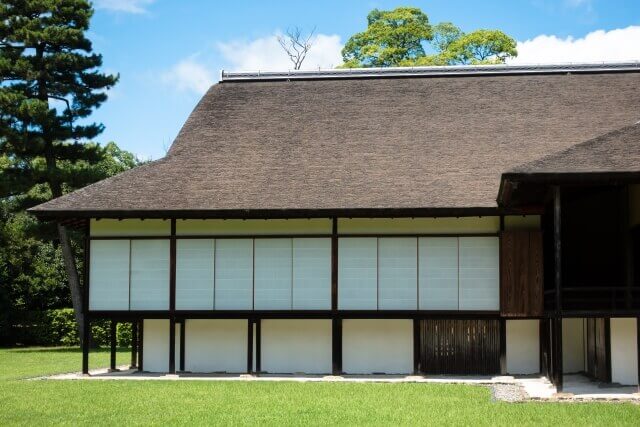

日本建築史年表

縄文・弥生|日本の先史時代を通じて、人々は竪穴住居で生活し、何棟か集まって集落を形成していました 竪穴住居 高床式倉庫 飛鳥・奈良(寺院)|7世紀後半に入ると、遣唐使が頻繁に派遣され、唐の建築様式が導入されました 法隆寺 薬師寺 飛鳥・奈良(神社)|仏教建築の対抗馬として、神社建築も台頭して来ました 唯一神明造 大社造 住吉造 神仏習合|神社と寺院が結ばれることによって、新たな形式が生み出されました 日吉大社 密教|山岳信仰と結びつき、山林に寺院が建てられました 三仏寺投入堂 空海 最澄 浄土教|極楽浄土 ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋建築-イタリア・ルネサンス

前の様式 舞台 イタリア・ルネサンスの舞台は、市民階級がいち早く台頭したイタリアの商業都市「フィレンツェ」です。 時代背景 イタリアは、中世において商業や金融の中心地として栄え、豊かな都市国家へと発展しました。このような繁栄の中で、芸術家や学者が集まり、文化的な交流が盛んに行われるようになります。また、イタリアでは古代ローマや古代ギリシャの文化が受け継がれていましたが、ルネサンス期において、これはキリスト教中心の中世思想に対する反発という形をとって現れました。 キリスト教世界のほころび 中世ヨーロッパ社会 ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋建築-イタリア・バロック

背景 行き過ぎた人間中心主義 ルネサンス文化を特色付けたものは人間性の再発見でした。そして、この人間性の範は古代に求められます。それゆえ人間の有限性を前提する筈でした。しかし、ルネサンス人は人間の有限性を忘れたかのように振る舞います。それはキリスト教においてさえ例外ではありませんでした。そしてこのような情勢に対する不満こそ、やがて来る宗教改革へと繋がって行くのです。 宗教改革の勃発 宗教改革の先駆けとなったのは、マルティン・ルターです。彼は「95ヶ条の論題」を掲げ、贖罪状の販売などの不正や教皇の権威主義を ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋建築-マニエリスム

時代背景 ローマの没落 1527年、ローマ劫掠が勃発。教皇クレメンス7世と対立していたスペイン皇帝カール5世は、ランツクネヒト*を雇って、ローマを占領・略奪させました。そして激しい略奪・虐殺にあったローマでは、多くの市民が命を失い、教皇クレメンス7世も逃亡を余儀なくされました。かくしてローマは政治的・経済的に弱体化し、周辺の大国から支配されるようになって行くのです。 ランツクネヒト:15世紀から16世紀にかけて、主にドイツ圏で編成された傭兵部隊の一種。戦術に長けており、近代戦術の先駆けとも称されました。 ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋建築-ドイツ工作連盟

背景 アーツ・アンド・クラフツの影響 1907年、イギリスで始まった「アーツ・アンド・クラフツ運動*」の影響が、ドイツでは、「ドイツ工作連盟」の結成として表れます。彼らは、産業生産において芸術的な要素を取り入れることが重要であると信じ、芸術と工業の融合を目指しました。 アーツ・アンド・クラフツ運動:工芸品の制作において、芸術と工業を融合させることを目指した運動 アーツ・アンド・クラフツ運動では、手工業や小規模な工場に焦点を当てていた*ため、大量生産には対応できないという欠点を抱えていました。これに対し、ド ...

ReadMore

時代背景

ドリス人の侵略

紀元前1100年頃、北方から南下してきたドリス人によって、先住のイオニア人やアルカディア人などが駆逐されました。

ポリスの形成

その後、紀元前800年頃には、村落を中心とした小さな都市国家ポリス*が形成され始めます。

ポリス:一定の地域に住む人々が、政治的・社会的な共同体を形成し、共同で自らの生活を統制する政治組織のことです。

しかし、あくまでもこの都市国家は、単に人々が集まり住んだものに過ぎず、都市として整備されたものではありませんでした。

古代民主政の誕生

ポリスは当初、農業を基盤としていました。しかし、次第に貨幣経済へと移行して行きます。それに応じて、市民権を持つ人々も現れました。彼らが集まることによって、王政から貴族政、平民階級へと主権が移るのです。

紀元前600年頃には古代民主政が誕生し、市民たちは自己統治を行いました。

時代の特徴

性格

ギリシャ文明の基盤は、ポリスと称される都市国家です。各ポリスはそれぞれ、自立性と独自性を有していました。

そのため、ポリス同士が集まって大きな国家が形成されるということはありませんでした。

お互いに宗教や価値観を共有しながらも、ゆるやかな繋がりを保っていたのです。

問題意識

そんなギリシャ人にも共通意識としてあったのが、物の形を明確に捉えること・その中に秩序と法則の支配する調和を感じ取ること・調和的に形を整えることです。

そのため、古代ギリシャ様式を総括すれば、厳しくも整った形を好むといえるでしょう。

造形・表現

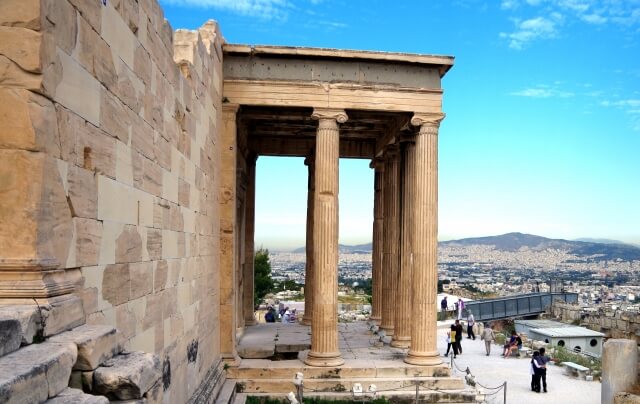

神殿建築

ギリシャ建築は神殿と共に発達します。神殿は国家の繁栄と市民の幸福を祈るための建物でした。そのため、神殿を舞台の発展したというのは、まさに古代ギリシャ文化の共同体的な性格の反映ともいえるでしょう。

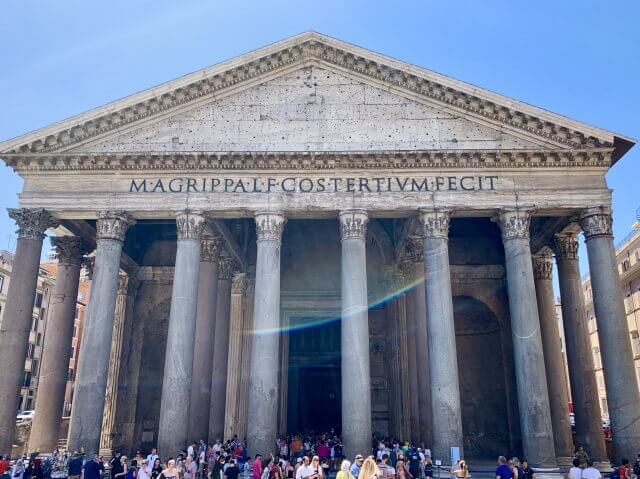

オーダーを原理とする建築

ギリシャ建築は、柱・梁という極めて簡素な構造形式が作り出しうる建築美を追求しました。かくして発明されたのがオーダーです。

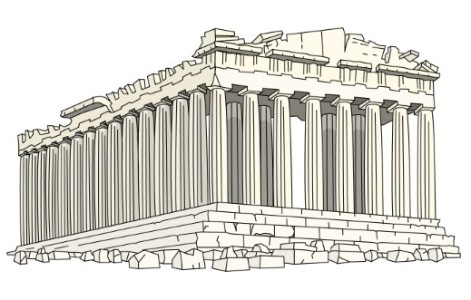

パルテノン神殿

オーダーとは、柱の太さと高さの比・柱と帯状部の高さの釣り合い・建物全体の幅と高さの釣り合い等の一定の形式に則った、簡潔な幾何学的構成のこと。これによって、一種の均衡や調和を形成することが可能でした。

古代ギリシャ建築の三大様式

ドリス式

紀元前6世紀に、ドリア人によって展開されました。上部に近づくにつれ細くなります。 また、柱は土台の上に直接置かれました。

イオニア式

紀元前6世紀に、イオニア地方で発展しました。ドリス式よりも細長く、かつ柱同士の間隔も広く取られます 。土台の上に柱礎を介して柱が建てられました。

コリント式

紀元前5世紀に、コリント地方で発展しました。基本的にはイオニア式と同じですが、柱頭のデザインが違います。

柱に施される装飾

柱に施す彫刻装飾によっても、ギリシャ人は視覚的な美を追求しました。

ドリス式

ドリス式

イオニア式

コリント式

コリント式

内観よりも外観を重視

また、当時の神殿は集会や儀礼的なことを行う場ではなく、単なる象徴的なものに過ぎなかったので、内部空間にはほぼ手がかけられず、外観に全力が注がれました。

参考文献

西洋建築入門|著.森田慶一|東京大学出版会

建築の歴史|編.西田雅嗣・矢ケ崎善太郎|学芸出版会

西洋建築様式史|著.熊倉洋介・末永航・etc|美術出版社

美術史〈西洋〉|編・中山公男 中森義宗|近藤出版社

西洋建築史年表

日本建築史年表

2026年2月17日

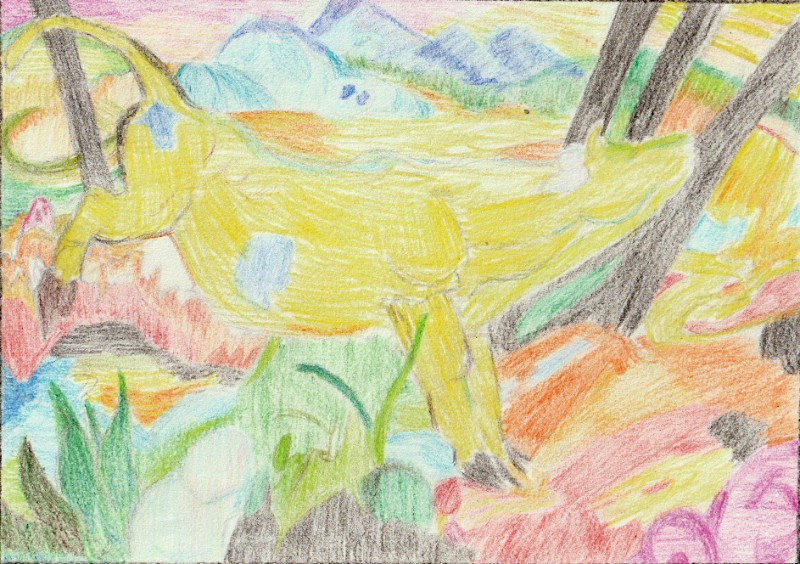

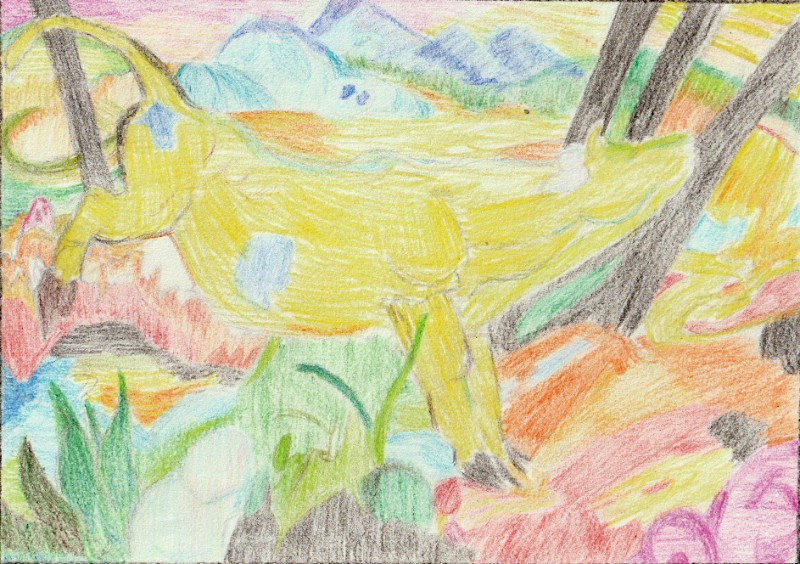

西洋絵画−ドイツ表現主義

著作権に対する配慮:当記事に掲載している模写作品の中には、著作権保護期間中のものが含まれています。そのため、「引用元(元絵)の明記」・「引用の必要性」・「画像は自前で用意すること」を徹底した上で、当記事の作成に望んでいます。 舞台 ドイツ これまでフランスに押され気味であまり活躍の場がなかったドイツでしたが、遂に自国を始点とする芸術運動の波風が立ち始めます。というのも、「近代化」を急激に進めて行ったドイツでは、それだけ社会に対する不満も生まれやすく、「苦しみを表現する画家」たちを産むには最適な土壌だったか ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋絵画−後期印象派

一般に、スーラ・セザンヌ・ゴーギャン・ゴッホの四天王を総称して後期印象派と呼ぶことが多いです。しかし、当ブログでは個人的な趣きもあって、新印象主義(スーラ)・セザンヌ・後期印象派(その他の画家)という風に細分化しています。 舞台 フランス 印象派に続き、フランスが芸術の中心地として君臨しています。 背景 時代背景は主に新印象主義と同じです。 印象派の乗り越え 時代の寵児であった印象派も、1886年には最後の展覧会を迎え、いよいよ批判と反省の対象として乗り越えられる存在になります。 物の形を犠牲にした印象派 ...

ReadMore

2026年2月17日

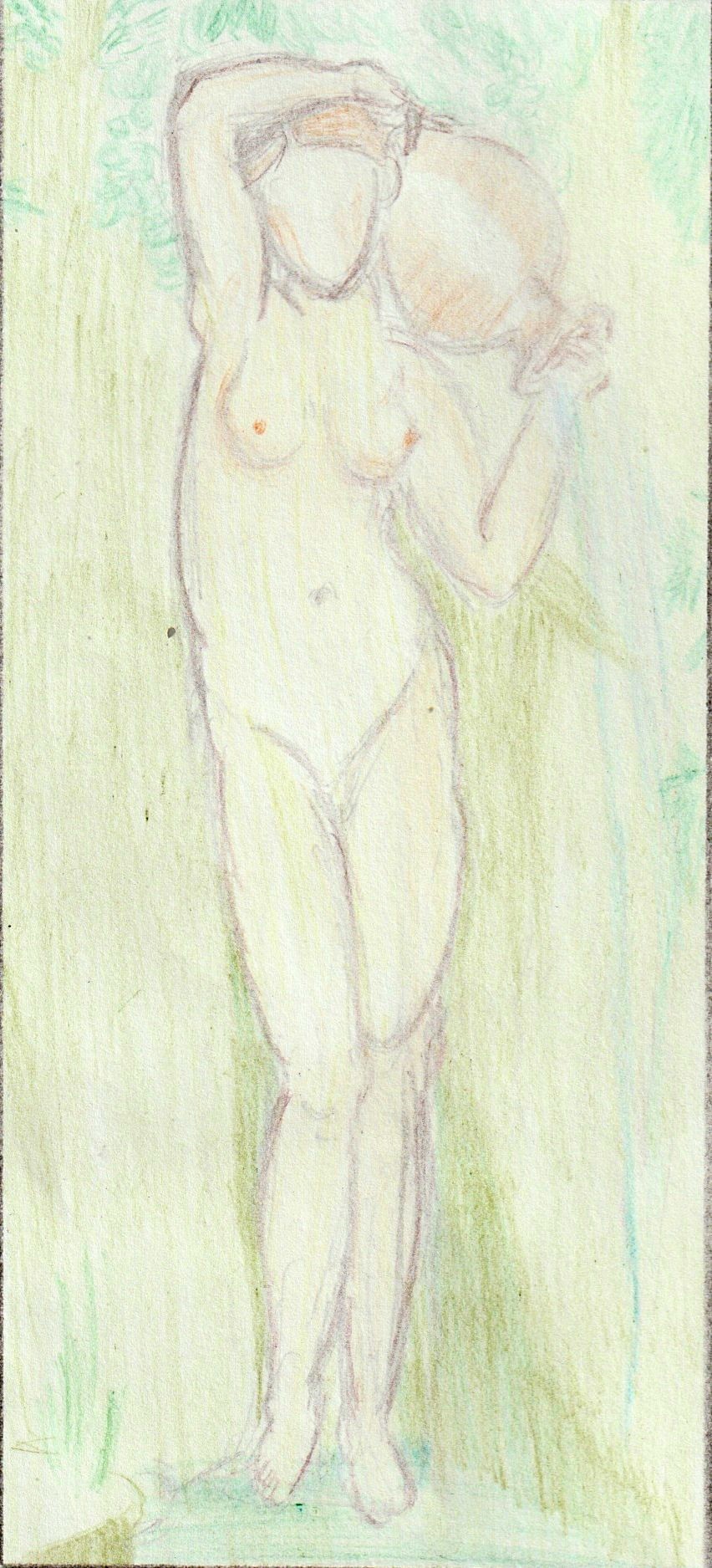

西洋絵画−フランス・新古典主義絵画

舞台 フランス 革命期からナポレオン時代にかけてのフランス。ナポレオンは絵画を、自らの理念の「プロパガンダ」として活用しました。そのため、絵画は記録的な意味合いを強めます。 背景 軽快なロココに対する反動 18世紀後半、「快楽主義的」で「感覚的」なロココ様式に対する反動として、美は表面的なものでなく「崇高」なものであると考える傾向が強まります。 崇高さを追求 そして、「装飾趣味」や「官能的な裸婦像」に代わって、「形而上的な内容」や「簡素で壮大な形態感覚」を備える古典美術が範とされました。 特徴と画家 相次 ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋絵画−印象派

舞台 フランス フランス美術は西洋絵画史の主要舞台の座を確立しました。イギリス風景画の伝統もスペイン画家ゴヤの系譜もフランスに吸収され、オランダ画家ゴッホもこの地での修行を得て覚醒しました。 背景 印象派展の開催 1874年、モネ・ルノワール・セザンヌ・ドガ・ピサロらによって、展覧会が開かれました。 彼らの作品に共通して見られる「スケッチ的な作風」から、この展覧会に集まった彼らは総称して、「印象派」と命名されることになります。 多様性に満ちた印象派グループ しかし実際のところ、彼らには明確な意味での共有さ ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋絵画−クールベ=マネ

舞台 フランス 第二帝政期、パリの都市改革を始め、社会構造の大きな転換があったフランス。都会人の新しい生活様式などが誕生しました。 背景 産業革命・資本主義の時代 19世紀後半、いよいよ「産業革命」の成果が浸透し始め、かつ「資本主義」の波風が立ち始めました。 近代への突入 「科学技術の飛躍的な進歩」・「都市部への人口集中」・「階級対立の激化」・「西欧の世界進出に伴う異文化交流」などが、人々の日常生活に大きな影響を与えます。 近代絵画の始まり 絵画においては、クールベやマネといった近代絵画の創始者によって、 ...

ReadMore