2026年2月17日

日本建築-天守閣

時代背景 大名と張り合う寺院勢力 この時代の有力寺社(東大寺・興福寺・延暦寺など)は、荘園による寺社領の保持・僧兵による武装化によって、絶大な影響力・軍事力を誇っていました。寺社は戦国大名に比肩する一大勢力だったのです。 外来文化による破壊 そんな中、キリスト教の布教や交易のため、ヨーロッパ諸国から日本への来訪が増加します。これによって、多くの文化が持ち込まれました。フランシスコ・ザビエルなどがその例で、新文化の影響を受けた日本人にとっては、既存の世界観や価値観が打ち壊されることになりました。 芽生える火 ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋建築-イギリス・ルネサンス

背景 薔薇戦争 1455年、ランカスター家とヨーク家の間の王位継承を巡る争いが原因で、薔薇戦争*が始まりました。1461年、ヨーク家のエドワード4世がランカスター家を破り、王位に就くことで、この争いは一応の決着が着きます。しかしその後、ランカスター家のヘンリー6世が復位し、1470年代には再び戦争が勃発しました。最終的には、ヨーク家のリチャード3世が1485年にランカスター家のヘンリー7世に敗北し、決着となりました。そして、ヘンリー7世が王位に就いたことで、テューダー王朝が始まります。 薔薇戦争という名称 ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋建築-ウィーン・ゼツェッション

背景 ハンガリー帝国の情勢 ウィーン・ゼツェッションは、1903年にオーストリア=ハンガリー帝国*の首都ウィーンで結成されたグループです。オーストリア=ハンガリー帝国は複数の民族や国家が集合した多民族国家であったため、深刻な民族問題を抱えていました。 ハンガリー帝国:中央ヨーロッパにかつて存在した帝国。現在のハンガリー、スロバキア、クロアチア、セルビア、ルーマニア、ウクライナ、オーストリアなどの地域を含んでいました。ハプスブルク家の君主がハンガリー王位を兼ねていたことから、オーストリア=ハンガリー帝国とし ...

ReadMore

2026年2月17日

日本建築-近世寺院

時代背景 破壊の時代 戦国期は読んで字の如く「波乱の時代」でした。戦国大名たちによって繰り広げられる戦火の中で、多くの建物は失われて行きます。そのためこの時代は、新たな建築の生産というよりも、建築の破壊の時代でした。 渦中の寺院 幸か不幸か、当時の寺院も僧兵を構えるなど大名に比肩する勢力を誇っていたため、この争いの渦中に巻き込まれます。たとえば、延暦寺は信長の焼き討ちによって多くの建物が失われ、壊滅状態となりました。また東大寺は、松永久秀や三好三人衆らによる戦闘で戦火を被りました。 復興の時代 しかし16 ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋建築-イタリア・ルネサンス

前の様式 舞台 イタリア・ルネサンスの舞台は、市民階級がいち早く台頭したイタリアの商業都市「フィレンツェ」です。 時代背景 イタリアは、中世において商業や金融の中心地として栄え、豊かな都市国家へと発展しました。このような繁栄の中で、芸術家や学者が集まり、文化的な交流が盛んに行われるようになります。また、イタリアでは古代ローマや古代ギリシャの文化が受け継がれていましたが、ルネサンス期において、これはキリスト教中心の中世思想に対する反発という形をとって現れました。 キリスト教世界のほころび 中世ヨーロッパ社会 ...

ReadMore

前の様式

前の様式

舞台

イタリア・ルネサンスの舞台は、市民階級がいち早く台頭したイタリアの商業都市「フィレンツェ」です。

時代背景

イタリアは、中世において商業や金融の中心地として栄え、豊かな都市国家へと発展しました。このような繁栄の中で、芸術家や学者が集まり、文化的な交流が盛んに行われるようになります。また、イタリアでは古代ローマや古代ギリシャの文化が受け継がれていましたが、ルネサンス期において、これはキリスト教中心の中世思想に対する反発という形をとって現れました。

キリスト教世界のほころび

中世ヨーロッパ社会は、これまで精神的にはキリスト教に支えられてきました。しかし、このキリスト教観というのは、人間を神の摂理にのみ従う下僕として、その限りにおいて人生の意義を認めるものでした。そのため、ここでは自由な人間性の働きが抑圧されることになります。

人文主義的傾向が高まる

やがてそれは、人間性を再び取り戻そうという潮流*へとつながり、その拠り所として、人間の理性に信頼を置いた古典の世界が再発見されるに至りました。いわゆる人文主義思想といわれるものです。彼らがあてにしたのは、古代ギリシャ・ローマの文化や哲学でした。古代ギリシャ・ローマの古典的な文献や思想を研究し、人間中心の視点から社会や文化を見直したのです。

人文主義者たちは、人間の自由や能力、自己啓発に対する信仰を持ち、自由な思考や個性の尊重、美への愛や知識の追求などを重視しました。

時代の特徴

個人主義の誕生

人間は有限的な存在ではあっても、その人間の能力自体は尊重され高く評価されるべきである、このような人文主義的な思想の下で、個人としての名声を得る人々が誕生します。このような流れは教会の力を持ってしても抑えることは出来ず、ついにはキリスト教さえも人文主義的傾向へと妥協*しなければならない状況でした。

典型例として、ルネサンス期の人文主義者エラスムスの聖書研究が挙げられます。彼は聖書の原典に基づく解釈を行い、いくつかの点で、教会が信仰において誤解を招いていると指摘しました。これは教会が聖書の再解釈を始めるきっかけとなりました。また、マルティン・ルターやジョン・カルヴィンなどのように、人間の自由意志・信仰の自由・個人的な信仰体験を重視するキリスト教徒も現れ、カトリック教会の教義に反発するのでした。かくして、キリスト教においても人間の尊厳を強調する考え方が浸透していったのです。

芸術志向の高まり

そのため、この時代の建築家たちは芸術志向が強く、それは宗教性や合理性にさえ先行します。たとえば、古代から借用したオーダーも、基本的には構造的な役割は与えられず、単なる装飾的な役割として用いられたのです。このことから、ルネサンス建築はしばしば形のための形と形容されます。

造形・表現

古典主義の興隆

15世紀、フィレンツェは商工業で豊かな富を蓄え*、共和制の都市国家を築き上げました*。この商人的な合理性という地盤で育まれた新様式は、やがて人々を深い教養へと向かわせます。そして古代ローマなどの古典文化が再発見されたのでした。

①フィレンツェは商業都市として栄え、織物産業が盛んでした。13世紀には市民たちが自治を求め、自治都市として発展を遂げます。そして市民政府の下で、商工業や金融業が発展し、フィレンツェは富裕な都市国家となったのです。②フィレンツェは政治的な中心でもありました。フィレンツェの市民たちは共和制を支持し、政治的な自由を求めました。

過去と現代という異なる両者の融合

キリスト教会・パラッツォ*・ヴィッラ*などの規模も形態も用途も異なる新時代の建築に、古典的な手法を取り入れるというのは困難なことでした。この難題に見事な解決を与え、歴史に名を残したのが、建築界の巨匠フィリッポ・ブルネレスキ*です。

①パラッツォ :貴族や商人の邸宅、公共建築物を指します。広い中庭を持つのが特徴です。②ヴィッラ :貴族や商人の邸宅、あるいは別荘を指します。バルコニーやテラスなどの屋外空間を持ちます。③フィリッポ・ブルネレスキ:15世紀初頭のイタリアの建築家、彫刻家、工学者。

オーダーと装飾

サント・スピリト教会堂|F・ブルネレスキ

古代のモチーフ(繊細な彫刻や控えめな装飾・アーチやドーム・円柱・天井装飾など)を用いて、統御された比例の美しさ(オーダー)を堪えながら、かつ時代に適応した新しい空間を作り上げました。

オーダーが登場する記事》建築-古代ギリシャ

アーチ構法が登場する記事》建築-古代ローマ

比例に基づいた配置構成

初期ルネサンス建築の指導者としては、L・B・アルベルティも挙げられます。彼は、古代ローマの建築スタイルを復興させ、それを現代の建築に応用することで、新しい建築様式を創造しました。

L・B・アルベルティ :15世紀イタリアの芸術家、建築家、学者、作家。

サンタ・マリア・ノヴェッラ教会堂|L・B・アルベルティ

幾何学的・数学的形式の創造を目指し、円・方形・円錐などの規則的な形態を用いて、単純明快なプランの実現に当たりました。シンメトリーなデザインや比例の法則に基づいた設計から、古代建築のモチーフが伺えます。

人間理性の挑戦

当時、ヨーロッパでも随一の豊かな都市に成長したフィレンツェは、その繁栄を象徴するのに最も相応しい大聖堂の建築を試みました。そして巨大ドームのプランが構想されます。しかし、その空前の規模の故に、当時の建築技術では実現はほぼ不可能とされました。ここで奇跡を起こしたのがブルネレスキです。

サンタ・マリア・デル・フィオーレ|F・ブルネレスキ

何の支えもなく人間の理性の力を示すような巨大ドームは、フィレンツェの象徴だけにはとどまらず、ルネサンスを代表する建物となりました。

参考文献

西洋建築入門|著.森田慶一|東京大学出版会

建築の歴史|編.西田雅嗣・矢ケ崎善太郎|学芸出版会

西洋建築様式史|著.熊倉洋介・末永航・etc|美術出版社

美術史〈西洋〉|編・中山公男 中森義宗|近藤出版社

次の様式

次の様式

西洋建築史年表

日本建築史年表

2026年2月17日

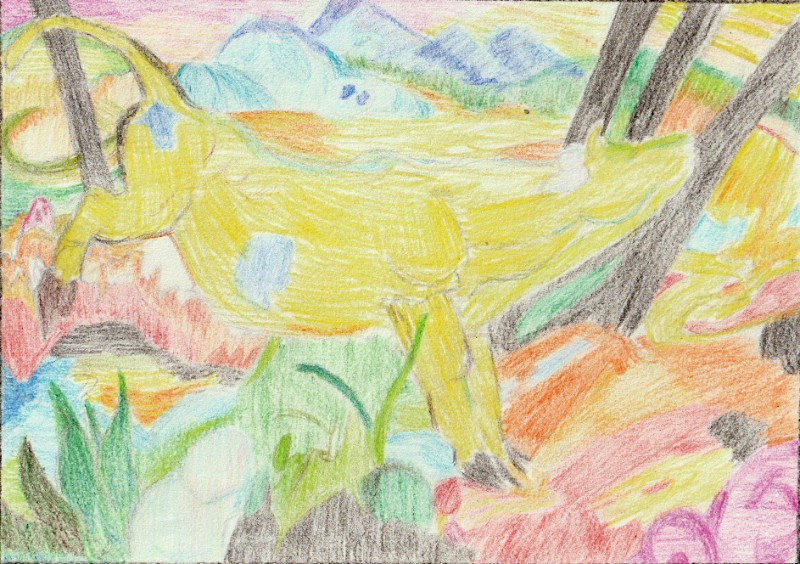

西洋絵画−ドイツ表現主義

著作権に対する配慮:当記事に掲載している模写作品の中には、著作権保護期間中のものが含まれています。そのため、「引用元(元絵)の明記」・「引用の必要性」・「画像は自前で用意すること」を徹底した上で、当記事の作成に望んでいます。 舞台 ドイツ これまでフランスに押され気味であまり活躍の場がなかったドイツでしたが、遂に自国を始点とする芸術運動の波風が立ち始めます。というのも、「近代化」を急激に進めて行ったドイツでは、それだけ社会に対する不満も生まれやすく、「苦しみを表現する画家」たちを産むには最適な土壌だったか ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋絵画−イタリア・バロック

舞台 イタリア 16世紀後半のイタリア、おおよそ芸術活動の低迷期に入っていました。しかし、カラヴァッジョの活躍によって、ローマで新たな盛り上がりを見せます。その後、カラヴァッジョ様式は国際的な広がりを見せました。(本記事では、イタリアに比較的近しい展開を見せたフランドル・スペインも一緒に取り上げます) 背景 宗教改革に対抗するカトリック教会 カトリック協会の免罪符を直接のきっかけに、「宗教改革」が勃発。離れていった信者の心を取り戻すため、カトリック教会は「反宗教改革」に乗り出しました。 分かり易さを武器に ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋絵画−フランス象徴主義

印象派に並行して、象徴主義が発展 舞台 フランス 象徴主義は各国において多様な発展を遂げました。中でも大きな影響を与えたのは、フランスにおいて展開された象徴主義です。 背景 もう一つの芸術運動 19世紀後半、印象派が盛り上がりを見せていたその頃、並行して別の流れが形成されていました。 商業化する芸術 先導したのは、「科学」と「機械万能」という時代における「実利的なブルジョア精神」や、「芸術の卑俗化」に嫌気がさした画家たちです。 人間の内面を描く 彼らは、人間存在とその運命に関する「深い苦悩」・「精神性への ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋絵画−初期ルネサンス

西洋絵画史の始まり 西洋絵画史の精神は「人間性の自覚」にある、というのが私の基本的な考えの立場です。そのため、当ブログでは、初期ルネサンスを西洋絵画史の始まりとします。 舞台 フィレンツェ 初期ルネサンスの舞台は、市民階級がいち早く台頭したイタリアの商業都市「フィレンツェ」です。 時代背景 キリスト教世界のほころび 中世ヨーロッパ社会は、これまで精神的にはキリスト教に支えられてきました。しかし、このキリスト教観というのは、人間を神の摂理にのみ従う下僕として、その限りにおいて人生の意義を認めるものでした。そ ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋絵画−クールベ=マネ

舞台 フランス 第二帝政期、パリの都市改革を始め、社会構造の大きな転換があったフランス。都会人の新しい生活様式などが誕生しました。 背景 産業革命・資本主義の時代 19世紀後半、いよいよ「産業革命」の成果が浸透し始め、かつ「資本主義」の波風が立ち始めました。 近代への突入 「科学技術の飛躍的な進歩」・「都市部への人口集中」・「階級対立の激化」・「西欧の世界進出に伴う異文化交流」などが、人々の日常生活に大きな影響を与えます。 近代絵画の始まり 絵画においては、クールベやマネといった近代絵画の創始者によって、 ...

ReadMore