2026年2月4日

西洋建築-イギリス・ルネサンス

背景 薔薇戦争 1455年、ランカスター家とヨーク家の間の王位継承を巡る争いが原因で、薔薇戦争*が始まりました。1461年、ヨーク家のエドワード4世がランカスター家を破り、王位に就くことで、この争いは一応の決着が着きます。しかしその後、ランカスター家のヘンリー6世が復位し、1470年代には再び戦争が勃発しました。最終的には、ヨーク家のリチャード3世が1485年にランカスター家のヘンリー7世に敗北し、決着となりました。そして、ヘンリー7世が王位に就いたことで、テューダー王朝が始まります。 薔薇戦争という名称 ...

ReadMore

2026年2月4日

日本建築-密教

時代背景 仏教と政治 この時代、仏教は政治と深い関係にありました*。また、寺院は政治的・官僚的な組織を形成していました*。そのため、寺院が勢力を強めて行くに従い、政治を左右する存在になって行きます。時には天皇位の簒奪さえも企てられました。かくして、政治に対する仏教の影響は看破できないものとなっていくのです。 仏教と政治:仏教伝来の当初、僧侶は天皇家に仕え、国家を守護する役割を担っていました。そのため、天皇家や貴族から保護を受けるようになります。彼ら政治権力者たちの思惑は、仏教を利用して自らの権威や権力を確 ...

ReadMore

2026年2月4日

西洋建築-ドイツ工作連盟

背景 アーツ・アンド・クラフツの影響 1907年、イギリスで始まった「アーツ・アンド・クラフツ運動*」の影響が、ドイツでは、「ドイツ工作連盟」の結成として表れます。彼らは、産業生産において芸術的な要素を取り入れることが重要であると信じ、芸術と工業の融合を目指しました。 アーツ・アンド・クラフツ運動:工芸品の制作において、芸術と工業を融合させることを目指した運動 アーツ・アンド・クラフツ運動では、手工業や小規模な工場に焦点を当てていた*ため、大量生産には対応できないという欠点を抱えていました。これに対し、ド ...

ReadMore

2026年2月4日

西洋建築-ドイツ表現主義

背景 第一次世界大戦 1914年6月28日、オーストリア皇太子夫妻がセルビアの首都ベオグラードで暗殺されるという事件が起こります。これをきっかけに、オーストリア=ハンガリー帝国はセルビアに宣戦布告しました。そしてオーストリア=ハンガリー帝国の後ろ盾となっていたドイツも、この戦争へ参加することになります。 当初のドイツは、急速に発展し、経済的・軍事的な力を蓄えていたため、早期に勝利すると楽観的に考えられていました。しかし戦争の泥沼化によって戦況は逆転し、最終的には敗戦という結果を迎えます。 敗戦後のドイツ ...

ReadMore

2026年2月4日

西洋建築-ビザンティン

背景 首都『コンスタンティノポリス』の誕生 330年、コンスタンティヌス大帝は、ローマ帝国の首都をギリシャの都市ビザンティウムに遷都します。その後、この都市はコンスタンティノポリスと名を改めました。 ビザンティウムに遷都したのは、ローマ帝国が内部の政治的・経済的・軍事的な問題や外敵の侵攻に直面していたためです。東方からの侵攻に備えるために、軍事上の要地でもあったこの地が選ばれました。 西洋社会の東西分裂 395年には、帝国は東西に分裂。ローマを首都とする西ローマ帝国、コンスタンティノポリスを首都とする東ロ ...

ReadMore

フランスに並んで、イギリスではその頃

前の様式

背景

古典主義の逸脱

バロックからロココの時期にかけて、「正統的な古典主義」の逸脱という傾向が著しく目立つようになりました。

それに対する批判が、来る新古典主義を用意したのです。

新古典主義の台頭

そして、新古典主義は18世紀の半ば頃から「バロック」・「ロココ」を駆逐し始め、18世紀後半には、時代を支配して行きます。

啓蒙思想による裏付け

この背景には、「啓蒙思想」の興隆がありました。

人々の間で、物事を「分析的」・「経験的」・「実証的」に、いわば「合理的」に捉えようとする志向が強まって行ったのです。

考古学の進展

また、ヘラクレネウムやポンペイの古代ローマ遺跡の発掘、古代ギリシャ建築の遺構の実測を通じて、古代建築の研究が進んだことも、新古典主義の後押しとなりました。

特徴

啓蒙思想(理性)と考古学の2本柱

新古典主義は、「理性」と「考古学」を根底に持つ建築様式でした。

理性

「理性」とは、建築を「客観的」・「科学的」に捉えようという態度です。

その追求から、古代建築の持つ「簡素な美」を、「単純な幾何学的形態」の構成により創造することが試みられました。

考古学

一方で、「考古学」というのは、単に遺構を研究し参照の対象とするだけではなく、建築の起源やその「本質を探求」しようとする態度のことを言います。

これらを通して、ルネサンスの古典主義を捉え直そうとしたのです。

造形・表現

バロックを否定的に捉えるジョージ朝

1714年、ステュアート朝からジョージ朝に変わると、ステュアート朝において中心的であったバロックを否定的に見る動きが表れ始めます。

パラディオの信奉

これに並行して、イギリスでは「自国の伝統的な様式」が求められたこともあり、「平明」で「厳格」なパラディオの建築を理想とする、「パラディアニズム」が誕生しました。

パラディアニズムを推進した中心人物は、リチャード・ボイルです。彼は建築家たちの後援に加え、自らも設計を行いました。

パラディアニズムへの批判

18世紀も半ばを過ぎると、今度は新古典主義の勢力によって、パラディアニズムも批判にさらされるようになりました。

そして18世紀後半には、新古典主義が本格的に主流となって行くのです。

新古典主義を代表する建築家は、ロバート・アダムです。

軽快・優美な意匠

ケンウッド・ハウス|ロバート・アダム|1767−71

パラディアニズムに比べて、「装飾」や「色彩」など、意匠的な構成が「軽快」・「優美」に表現されています。そして、古典的な「比例」が必ずしも尊守されている訳ではなく、要所要所に変更が加えられ、細部からは「ギリシャ建築の影響」などが伺えます。

ピクチュアレスク

造園の分野では、大陸でルネサンス以降の主流となっていた整形庭園に対し、自然を取り込んだ非整形庭園が考案されました。意識的に軸組的な構成が避けられ、あたかも自然が再現されたかのように土地が造成されています。

イギリス・新古典主義からゴシック・リバイバルへ

次の様式

参考文献

西洋建築入門|著.森田慶一|東京大学出版会

建築の歴史|編.西田雅嗣・矢ケ崎善太郎|学芸出版会

西洋建築様式史|著.熊倉洋介・末永航・etc|美術出版社

美術史〈西洋〉|編・中山公男 中森義宗|近藤出版社

西洋建築史年表

日本建築史年表

2026年2月4日

西洋絵画−後期印象派

一般に、スーラ・セザンヌ・ゴーギャン・ゴッホの四天王を総称して後期印象派と呼ぶことが多いです。しかし、当ブログでは個人的な趣きもあって、新印象主義(スーラ)・セザンヌ・後期印象派(その他の画家)という風に細分化しています。 舞台 フランス 印象派に続き、フランスが芸術の中心地として君臨しています。 背景 時代背景は主に新印象主義と同じです。 印象派の乗り越え 時代の寵児であった印象派も、1886年には最後の展覧会を迎え、いよいよ批判と反省の対象として乗り越えられる存在になります。 物の形を犠牲にした印象派 ...

ReadMore

2026年2月4日

西洋絵画−クールベ=マネ

舞台 フランス 第二帝政期、パリの都市改革を始め、社会構造の大きな転換があったフランス。都会人の新しい生活様式などが誕生しました。 背景 産業革命・資本主義の時代 19世紀後半、いよいよ「産業革命」の成果が浸透し始め、かつ「資本主義」の波風が立ち始めました。 近代への突入 「科学技術の飛躍的な進歩」・「都市部への人口集中」・「階級対立の激化」・「西欧の世界進出に伴う異文化交流」などが、人々の日常生活に大きな影響を与えます。 近代絵画の始まり 絵画においては、クールベやマネといった近代絵画の創始者によって、 ...

ReadMore

2026年2月4日

西洋絵画−イタリア・バロック

舞台 イタリア 16世紀後半のイタリア、おおよそ芸術活動の低迷期に入っていました。しかし、カラヴァッジョの活躍によって、ローマで新たな盛り上がりを見せます。その後、カラヴァッジョ様式は国際的な広がりを見せました。(本記事では、イタリアに比較的近しい展開を見せたフランドル・スペインも一緒に取り上げます) 背景 宗教改革に対抗するカトリック教会 カトリック協会の免罪符を直接のきっかけに、「宗教改革」が勃発。離れていった信者の心を取り戻すため、カトリック教会は「反宗教改革」に乗り出しました。 分かり易さを武器に ...

ReadMore

2026年2月4日

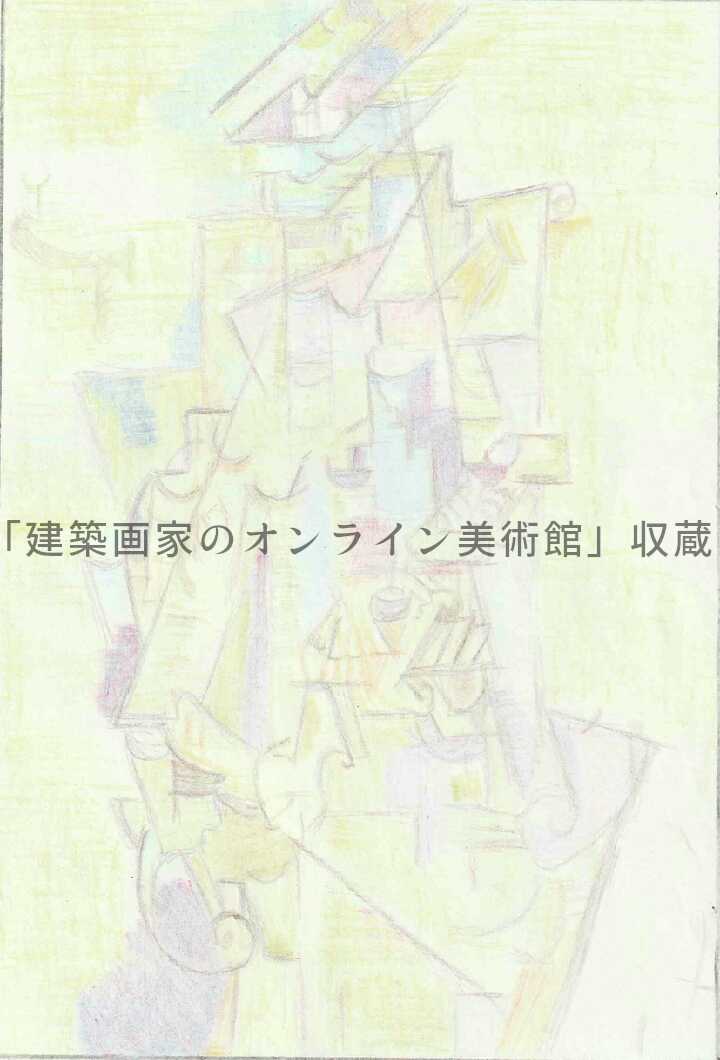

西洋絵画−立体派〈キュビズム〉

著作権に対する配慮:当記事に掲載している模写作品の中には、著作権保護期間中のものが含まれています。そのため、「引用元(元絵)の明記」・「引用の必要性」・「画像は自前で用意すること」を徹底した上で、当記事の作成に望んでいます。 舞台 フランス 産業革命以来、急速な進歩によりもたらされた「世界の拡大化」は、多種多様な芸術運動の下、「専門化」・「分化」を押し進めました。そんな中で、新しい視覚体験が模索されます。そして、「形態」と「構成」の面で大きな変革が起きたのはフランスでした。 背景 感覚派から知性派へ 野獣 ...

ReadMore

2026年2月4日

西洋絵画−印象派

舞台 フランス フランス美術は西洋絵画史の主要舞台の座を確立しました。イギリス風景画の伝統もスペイン画家ゴヤの系譜もフランスに吸収され、オランダ画家ゴッホもこの地での修行を得て覚醒しました。 背景 印象派展の開催 1874年、モネ・ルノワール・セザンヌ・ドガ・ピサロらによって、展覧会が開かれました。 彼らの作品に共通して見られる「スケッチ的な作風」から、この展覧会に集まった彼らは総称して、「印象派」と命名されることになります。 多様性に満ちた印象派グループ しかし実際のところ、彼らには明確な意味での共有さ ...

ReadMore