2026年2月16日

日本建築-室町

時代背景 南北朝時代 鎌倉幕府による長期政権は、200年以上に渡りました。しかし14世紀に入ると、幕府内部に対立が生じるようになります。そして1333年、後醍醐天皇が幕府に反旗を翻して、建武政権を開きました。 建武政権:後醍醐天皇の直轄支配下にある新たな政治体制。天皇としての権威を回復し、幕府を打倒することを目的としました。 建武政権の初代天皇となったのは、後醍醐天皇の皇子である光明天皇です。しかし鎌倉幕府の滅亡を実現できぬまま、建武政権は1348年に崩壊します。そして、建武政権崩壊後に成立した北朝には、 ...

ReadMore

2026年2月16日

西洋建築-ゴシック・リヴァイバル

背景 啓蒙主義の台頭 17世紀から18世紀にかけてのヨーロッパでは、啓蒙主義が席感していました。啓蒙主義は、合理性や科学性を重視し、人間は理性的に考えるべきだと主張します。そのため、古典主義的な芸術や文化と相性が良く、古代ギリシャ・ローマの美学が模範となります。 しかし啓蒙主義が進展するにつれて、過度に理性を重視する考えに疑問を持つ人々が現れました。たとえば芸術においては、人間の感情や内面世界を無視して外面的な表現に囚われている節があり、また決まりきった規則や格式に基づくものが多く、個性や独創性が抑制する ...

ReadMore

2026年2月16日

日本建築-飛鳥・奈良(寺院)

時代背景 仏教の伝来 六世紀半ば頃、仏教が百済から日本に伝来*しました。その教えが持ち込まれると同時に、それを体現する場として寺院建築が必要になり、それに由来して仏教建築の新技術が持ち込まれます。 聖明(百済の王子)は、日本の皇室との外交関係を深めるために、日本に渡来し仏教を伝えたとされています。 仏教を受け入れるか、拒否するか ただ、仏教は満場一致で受け入れられた訳ではありませんでした。いわゆる、「排仏派」と「崇仏派」に分かれます。 国際情勢に明るい蘇我氏は賛成 主に「崇仏」を主張したのは、渡来人勢力と ...

ReadMore

2026年2月16日

日本建築-外国人居留地

時代背景 日米和親条約 1853年、日本とアメリカとの間で「日米和親条約」が結ばれると、日本近海への西洋船の来訪が増加しました。しかしこの条約にはアメリカ有利の条項*が盛り込まれていたため、日本側の不満は高まって行きます。 アメリカの船が日本の港に寄港する際、日本の法律や手続きを拒否することができました。また、アメリカ船の乗組員が日本人に対して犯罪行為を行った場合でも、アメリカの法律が適用されるという条項が盛り込まれていました。 これに対して、幕府は自国の主権を守るために「異国船打払令」を出しました。この ...

ReadMore

2026年2月16日

西洋建築-フランス・新古典主義

背景 ヨーロッパ随一の絶対主義国家 フランスは17世紀後半、ルイ14世の時代を持って王権が頂点に達し、ヨーロッパ随一の絶対主義国家に成長しました。ルイ14世は絶対王政下で全権を握り、貴族や教会、一般市民にも厳しい統制を加えます。そして中央集権的な行政組織を整備し、強大な軍事力を築きました。 しかしその一方で、ルイ14世の統治による莫大な財政負担や、貴族・教会の排除などに対する不満は蓄積していきます。 ルイ14世亡き後は、ルイ15世が即位し、専制政治を引き継ぎましたが、この時にはすでに王権の権威は低下してお ...

ReadMore

前の様式

時代背景

ローマの没落

1527年、ローマ劫掠が勃発。教皇クレメンス7世と対立していたスペイン皇帝カール5世は、ランツクネヒト*を雇って、ローマを占領・略奪させました。そして激しい略奪・虐殺にあったローマでは、多くの市民が命を失い、教皇クレメンス7世も逃亡を余儀なくされました。かくしてローマは政治的・経済的に弱体化し、周辺の大国から支配されるようになって行くのです。

ランツクネヒト:15世紀から16世紀にかけて、主にドイツ圏で編成された傭兵部隊の一種。戦術に長けており、近代戦術の先駆けとも称されました。

芸術家は各地へ散り散りに

これによって、かつて教皇の膝下に集まっていた芸術家たちは、イタリアの各地やフランスなどへ散り散りとなりました。イタリアルネサンスはこれで幕を閉じるのです。

教皇の力が弱まる一方で、代わりに力を付けて来たのが各地の宮廷です。そのためパトロンは教皇から各地の宮廷へと移りました。これによって、ルネサンスの成果がヨーロッパの各地へと伝えられるのです。

様式の特徴

教養人向けの作品が流行

パトロンが教皇から各地の宮廷へ移ると、芸術家たちに求められたのは、無知な民衆へ向けた芸術表現ではなく、教養人へ向けた芸術表現でした。そのため、古典建築の引用や恣意的な逸脱など、知的好奇心を煽る作品が好まれます。

奇抜性に向かう作家たち

古典様式が解体されると、今度は美術家の個性が重視されるようになりました。それは新奇性へと繋がり、従来では考えられないような建築要素の組み合わせが行われるようになるのです。

造形と表現

16世紀初頭、巨匠たちの手によってルネサンス建築は完成を迎えました。しかし目標を達成した今、次世代の建築家たちは、かえって目指すべきものを失います。そんな中、彼らが奇想を競い合うのは必然の成り行きでもありました。そして、本来は手段でしかなかった手法そのものが、趣向を凝らすべき対象となったのです。

恣意的な逸脱

パラッツォ・デル・テ|ジュリオ・ロマーノ

古典建築を引用しながらも、その古典様式の定石を意図的に崩します。滑らかな面と荒々しい面との対比・ずり落ちた軒の装飾・不揃いな形に凹凸の激しい漆喰で作られた石積みなど、この建物の設計者ジュリオ・ロマーノは、まるでルネサンスにおいて確立された規範をあざ笑うかの如く、奇想の限りを尽くしました。

過剰な装飾

ウフィツィ美術館|ヴァザーリ

過剰なほどの装飾があえて施されている様は、まさにマニエリスム建築を物語っています。

西洋建築入門|著.森田慶一|東京大学出版会

建築の歴史|編.西田雅嗣・矢ケ崎善太郎|学芸出版会

西洋建築様式史|著.熊倉洋介・末永航・etc|美術出版社

美術史〈西洋〉|編・中山公男 中森義宗|近藤出版社

次の様式

西洋建築史年表

日本建築史年表

2026年2月16日

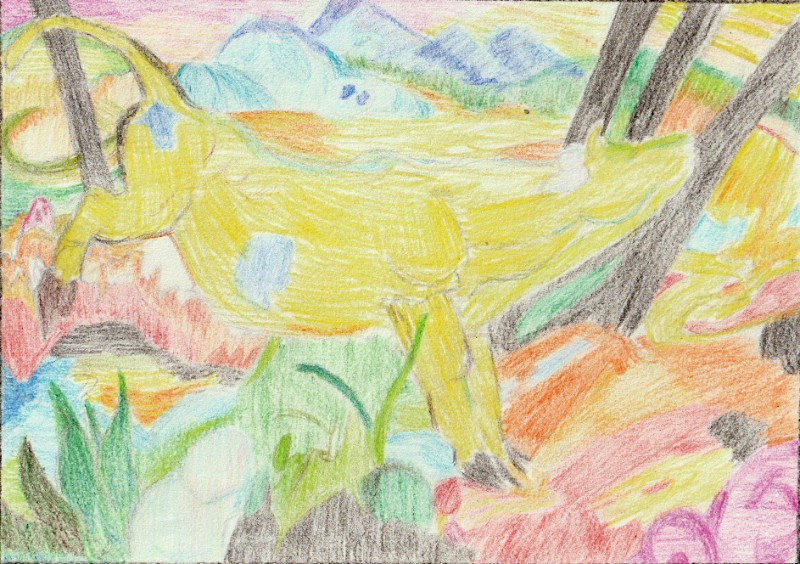

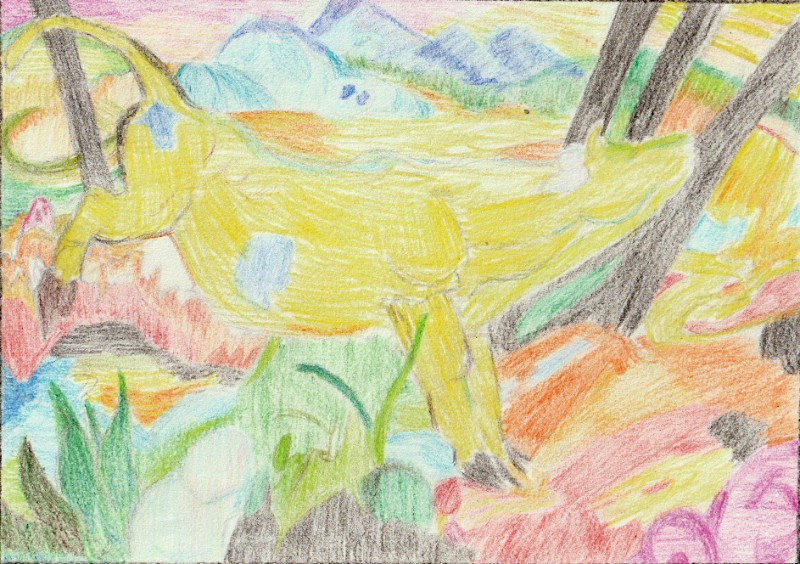

絵画−野獣派〈フォーヴィスム〉

著作権に対する配慮:当記事に掲載している模写作品の中には、著作権保護期間中のものが含まれています。そのため、「引用元(元絵)の明記」・「引用の必要性」・「画像は自前で用意すること」・「非営利目的」を徹底した上で、当記事の作成に望んでいます。 舞台 フランス 産業革命以来、急速な進歩によりもたらされた「世界の拡大化」は、多種多様な芸術運動の下、「専門化」・「分化」を押し進めました。そんな中で、新しい視覚体験が模索されます。そして、色彩の面で大きな変革が起きたのはフランスでした。 背景 野獣派結成のきっかけ ...

ReadMore

2026年2月16日

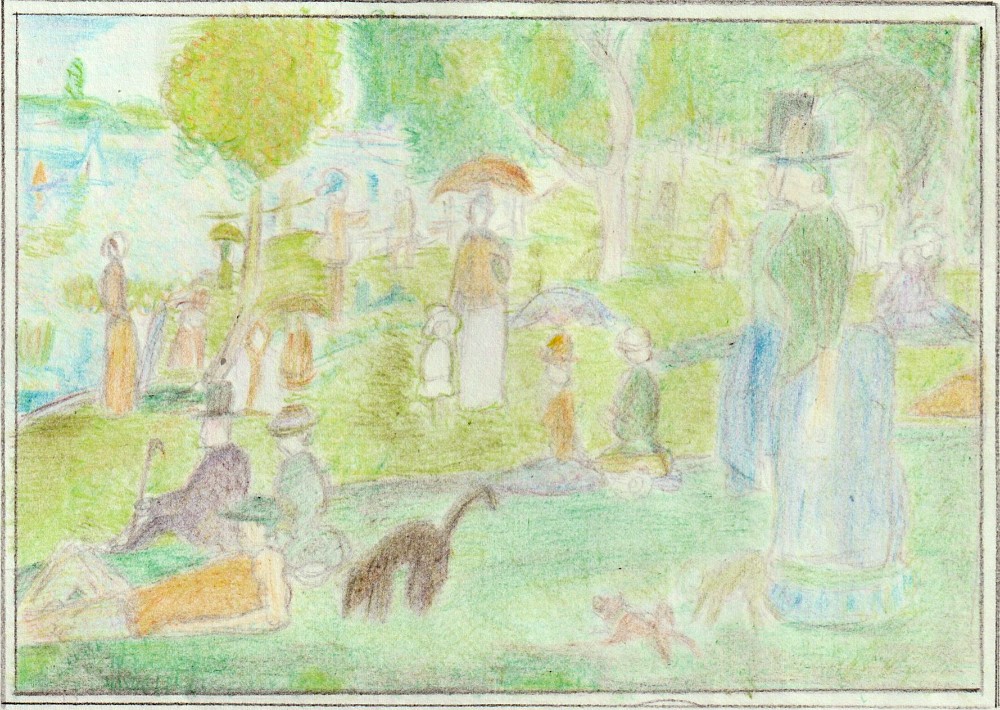

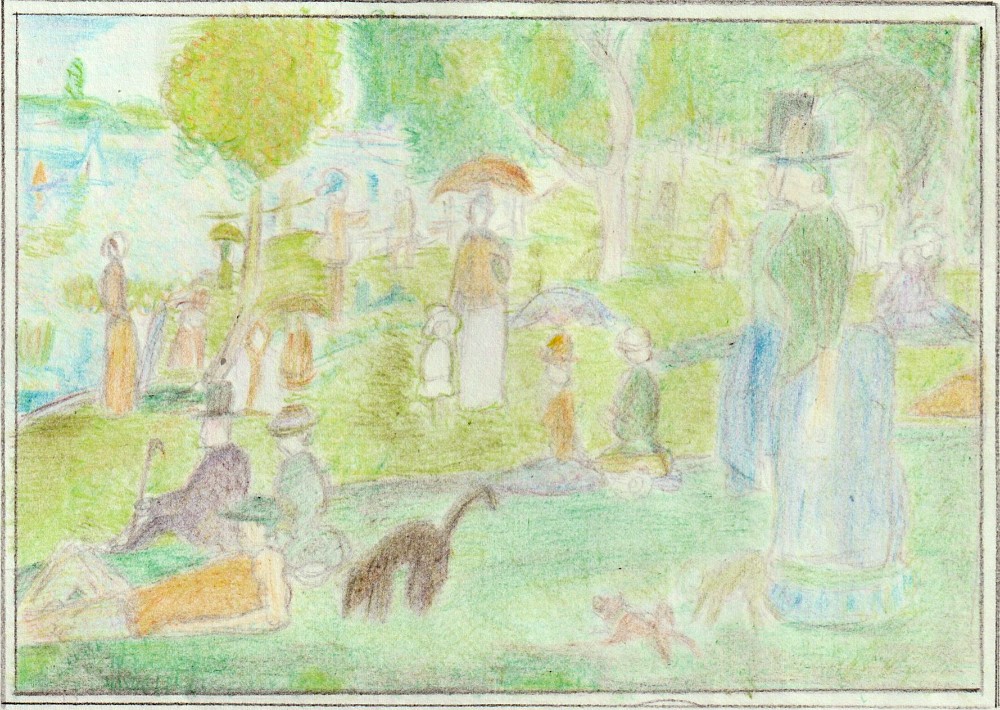

西洋絵画−新印象主義

舞台 フランス 印象派に続き、フランスが芸術の中心地として君臨しています。 背景 印象派の乗り越え 時代の寵児であった印象派も、1886年には最後の展覧会を迎え、いよいよ批判と反省の対象として乗り越えられる存在になります。 物の形を犠牲にした印象派 「分析的な手法」を得意とした印象派は、物の「形態感」や「存在感」を失ってしまうという欠点を抱えていました。 新たな活路 印象派の色彩理論に共感しつつもこの弊害を重く見た後代の画家たちは、ここに新たな活路を見出します。 特徴と画家 求めすぎた理想 印象派は「光の ...

ReadMore

2026年2月16日

西洋絵画−ドイツ表現主義

著作権に対する配慮:当記事に掲載している模写作品の中には、著作権保護期間中のものが含まれています。そのため、「引用元(元絵)の明記」・「引用の必要性」・「画像は自前で用意すること」を徹底した上で、当記事の作成に望んでいます。 舞台 ドイツ これまでフランスに押され気味であまり活躍の場がなかったドイツでしたが、遂に自国を始点とする芸術運動の波風が立ち始めます。というのも、「近代化」を急激に進めて行ったドイツでは、それだけ社会に対する不満も生まれやすく、「苦しみを表現する画家」たちを産むには最適な土壌だったか ...

ReadMore

2026年2月16日

西洋絵画−フランス・ロココ

舞台 フランス 絵画史の中でも、特にロココは時代区分の難しい様式です。そもそもロココとバロックの区分を認めない説もあります。そのため当ブログでは、ロココの特徴が最も顕著に現れている、フランスで展開されたロココのみを取り扱います。 背景 絶対王政に陰りが見え始める 「太陽王ルイ14世」は、神から与えられた王権の行使者としての役割を演じることの出来た「最後の王」でした。 それというのも、1715年に彼が他界すると、その絶対王政にも陰りが見え始め、「貴族等の側近勢力が台頭」して来たからです。 太陽王からの開放 ...

ReadMore

2026年2月16日

西洋絵画−印象派

舞台 フランス フランス美術は西洋絵画史の主要舞台の座を確立しました。イギリス風景画の伝統もスペイン画家ゴヤの系譜もフランスに吸収され、オランダ画家ゴッホもこの地での修行を得て覚醒しました。 背景 印象派展の開催 1874年、モネ・ルノワール・セザンヌ・ドガ・ピサロらによって、展覧会が開かれました。 彼らの作品に共通して見られる「スケッチ的な作風」から、この展覧会に集まった彼らは総称して、「印象派」と命名されることになります。 多様性に満ちた印象派グループ しかし実際のところ、彼らには明確な意味での共有さ ...

ReadMore