2026年2月17日

西洋建築-ドイツ表現主義

背景 第一次世界大戦 1914年6月28日、オーストリア皇太子夫妻がセルビアの首都ベオグラードで暗殺されるという事件が起こります。これをきっかけに、オーストリア=ハンガリー帝国はセルビアに宣戦布告しました。そしてオーストリア=ハンガリー帝国の後ろ盾となっていたドイツも、この戦争へ参加することになります。 当初のドイツは、急速に発展し、経済的・軍事的な力を蓄えていたため、早期に勝利すると楽観的に考えられていました。しかし戦争の泥沼化によって戦況は逆転し、最終的には敗戦という結果を迎えます。 敗戦後のドイツ ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋建築-ビザンティン

背景 首都『コンスタンティノポリス』の誕生 330年、コンスタンティヌス大帝は、ローマ帝国の首都をギリシャの都市ビザンティウムに遷都します。その後、この都市はコンスタンティノポリスと名を改めました。 ビザンティウムに遷都したのは、ローマ帝国が内部の政治的・経済的・軍事的な問題や外敵の侵攻に直面していたためです。東方からの侵攻に備えるために、軍事上の要地でもあったこの地が選ばれました。 西洋社会の東西分裂 395年には、帝国は東西に分裂。ローマを首都とする西ローマ帝国、コンスタンティノポリスを首都とする東ロ ...

ReadMore

2026年2月17日

日本建築史年表

縄文・弥生|日本の先史時代を通じて、人々は竪穴住居で生活し、何棟か集まって集落を形成していました 竪穴住居 高床式倉庫 飛鳥・奈良(寺院)|7世紀後半に入ると、遣唐使が頻繁に派遣され、唐の建築様式が導入されました 法隆寺 薬師寺 飛鳥・奈良(神社)|仏教建築の対抗馬として、神社建築も台頭して来ました 唯一神明造 大社造 住吉造 神仏習合|神社と寺院が結ばれることによって、新たな形式が生み出されました 日吉大社 密教|山岳信仰と結びつき、山林に寺院が建てられました 三仏寺投入堂 空海 最澄 浄土教|極楽浄土 ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋建築-デ・ステイル

背景 第一次世界大戦後 第一次世界大戦後、各国の経済は混乱し、人々の価値観や生活様式も変化しました。ストライキやデモなども行われるようになり、社会変革が急務となります。これは戦争に参加しなかったオランダにおいても例外ではありませんでした。 オランダは、中立を守ることによって国内の平和を維持しようとしました。しかし周辺諸国の経済的混乱や政治的変化の影響を受けないわけには行かず、大量の難民や貧困層、失業者などを抱え、経済的・社会的な不安定さが続きます。そんな中、社会主義的な政策や労働者の権利擁護が唱えられるの ...

ReadMore

2026年2月17日

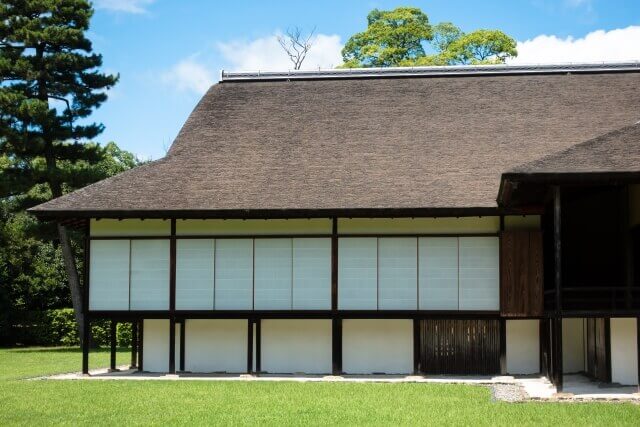

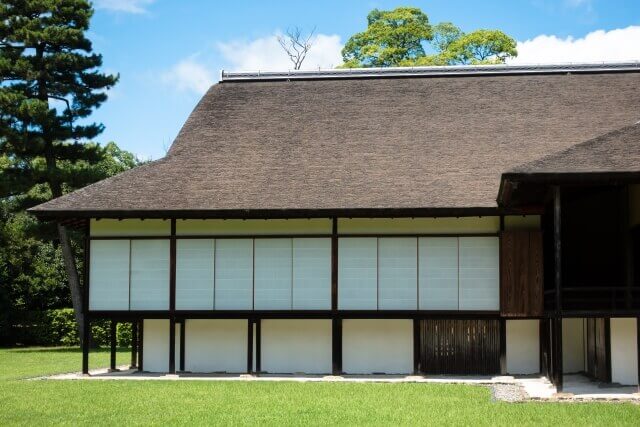

日本建築-書院造・数奇屋

時代背景 接客空間の発展 信長・秀吉の時代を経て、戦国の混迷を抜け出すと、軍事ではなく、接客空間が求められるようになりました。 書院造 そして試行錯誤の末、「書院造」という一つの型が完成します。主に、城郭や寺院・武家の邸宅などの厳格な建物で用いられました。 風書院 ただ、形式化の一方で、その枠をあえて脱線する、遊び心に富んだ邸宅建築も表れました。数奇な人に造られた書院ということで、数奇屋風書院造と言われます。しかし、正式な建築には相応しくない格好であったため、主に山荘などで用いられました。 造形 建物の顔 ...

ReadMore

時代背景

移動生活

縄文時代は、狩猟・採集の社会です。季節ごとに、動物の移動や植生の変化を追いかけながら、河川の周辺や台地の縁辺部で食べ物を獲得し生活していました。

農耕によって定住が可能に

弥生時代に入り、水稲農耕が広まっていくと、移動生活(狩猟・採集)から定住生活(農耕)へと変化しました。この変化による建築的な変化は、たとえば、場所選びに現れます。これまでは水被害を避けて、台地や丘陵が選ばれていたのに対し、水田に水を引くために水の便が良い場所が好まれるようになったのです。

貧富の差が生まれる

農耕文化が成熟すると、やがて生産力も発展し、人口も増加していきました。これによって労働力が増すと同時に、農耕以外の支配者層も出てきます。それに伴い、食物の備蓄による富の偏在・権力の集中が生じ、貧富の差が顕在化していくことになりました。

政治・軍事の要請

貧富の差が浮き彫りになるにつれ、頻発するようになったのは収奪です。政治的・軍事的な対策が必要になったのは、まさにこの時でした。

国の誕生

人口増加につれ、集落が形成されたり、また集落同士が集まって地域社会を築いたり、最終的には地域同士で連合を組み、倭国が誕生しました。これが三世紀頃の出来事で、その中心となったのは、卑弥呼が治める邪馬台国です。

天皇集権

五世紀になると、連合的な政治形態から、大王を中心とする体制へ移行し、天皇への集権が確立されます。

造形・特徴

建物の長寿化

移動式の生活から定住式の生活へと変化したことにより、仮の住まいとしてではなく、長期的な目線で建築されるようになりました。これによって建物は長寿化します。そして誕生したのが竪穴住居です。

竪穴住居

地面を掘って、そこに柱を立て、屋根をかけます。この構法は堀立柱といわれ、柱の根本を直接土中に埋めて柱を自立させました。

竪穴「住居」といいつつも、実は集会所や祭祀施設であった可能性もあります。

堀立柱

この堀立柱には、建物内部にも柱を用いる場合(側柱)と、建物内部には柱を立てず、外周のみとする場合(総柱)がありました。内部に用いる柱(側柱)には、主に構造的な要因よりも、意匠的な要因が強かったといわれています。

炉で暖をとる

調理をしたり、暖を取る目的で、炉が設けられました。その際の煙は、煙道を作って排煙することもあれば、屋内に煙出し、燻しをしたとも考えられています。

富の蓄積

定住生活に伴い、富の蓄積が始まりました。それに由来して、収穫物を保管するための建物が必要になります。

高床倉庫

湿気・害虫・略奪に備えるために発明された高床倉庫ですが、この倉庫は機能の面とは別に、富の象徴としての意味を持ち、格式や権威を放っていました。

また、農耕には高い土木技術が求められました。そのため、労働力の編成とそれを統制する者が必須となります。かくして、「体を使った労働」と「頭脳を使った労働」という役割分担が生じるようになったのです。このことによって、農耕に従事しなくてもよい身分が生まれ、階層的な社会が形成されました。

巨大・モニュメント性

この階層社会は、富の集中と労働力の掌握によって、建築の形に巨大化や荘厳化という影響を与えました。富や権力の集中は、権力の象徴としての建築を要請したのです。

主祭殿

集落

一般的には、集落は十棟程度の竪穴住居・倉庫・少し離れた墓地で構成されています。また、集落の中には複数の村同士が集まって大規模化するものもあり、集落の周りに濠を廻らせていたことから、環濠集落と呼ばれます。

吉野ヶ里歴史公園

周濠

周囲に大きな溝を掘ることで、物理的には外的・害獣から集落を防御し、精神的には祭祀施設や住宅地域などの区画として、汚れた場所と聖なる場所の境としていました。その他、集落の湿気除去やごみ捨て場であったなどともいわれています。

参考文献

日本建築史講義|著.海野聡|学芸出版社

建物が語る日本の歴史|著.海野聡|吉川弘文館

建築の歴史|編.西田雅嗣・矢ケ崎善太郎|学芸出版会

日本建築様式史|監修・太田博太郎|美術出版社

次の様式

西洋建築史年表

日本建築史年表

2026年2月17日

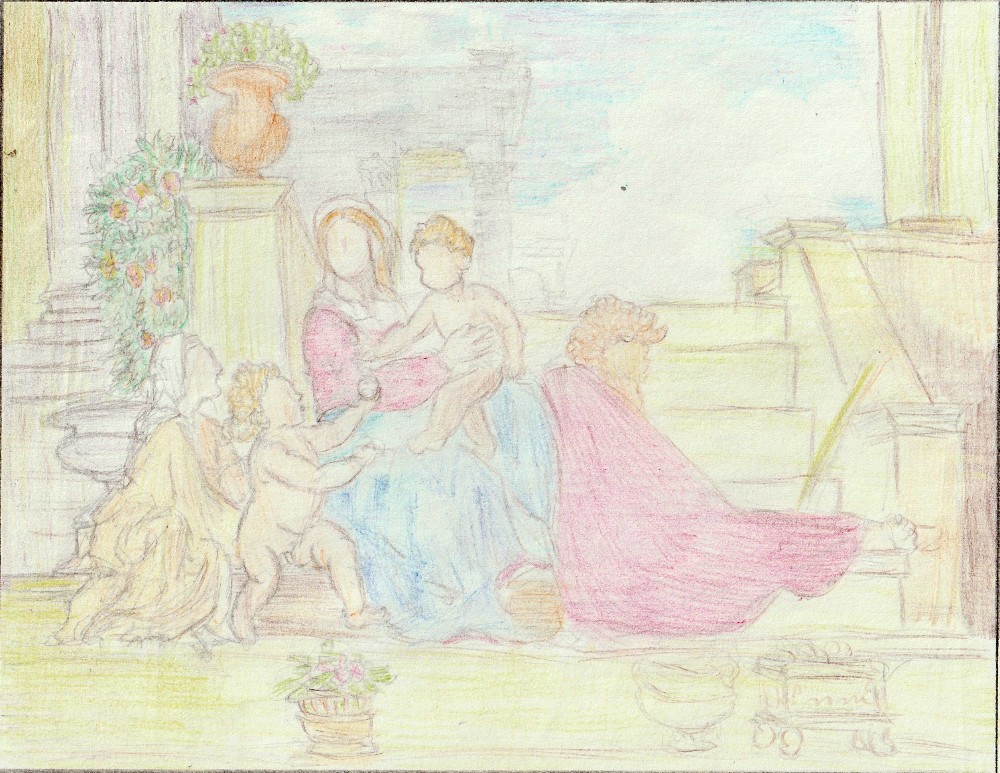

西洋絵画−フランス・バロック

舞台 フランス 太陽王ルイ14世が主権権を握る「絶対王政期」のフランスもまた、芸術の舞台となりました。自国の土壌で独自の様式を形成して行きます。 背景 フランスへ輸入 イタリア起源のバロックは、国境を超えてフランスにも広がりました。 伝統を守るフランス しかしフランスでのバロックは、主に前時代様式の否定として展開されて来た各地のバロックと異なり、「古典主義」的な傾向を保ちます。 それというのも、古典尊重のルイ王朝は「古代ローマを美術の範」としたからです。 王立アカデミーの設立 また、王立アカデミーの存在に ...

ReadMore

2026年2月17日

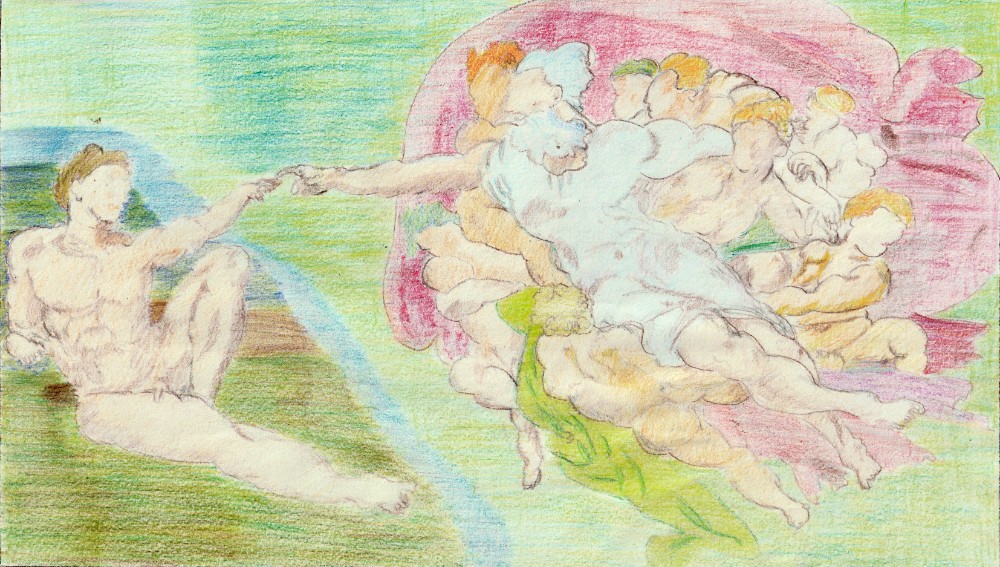

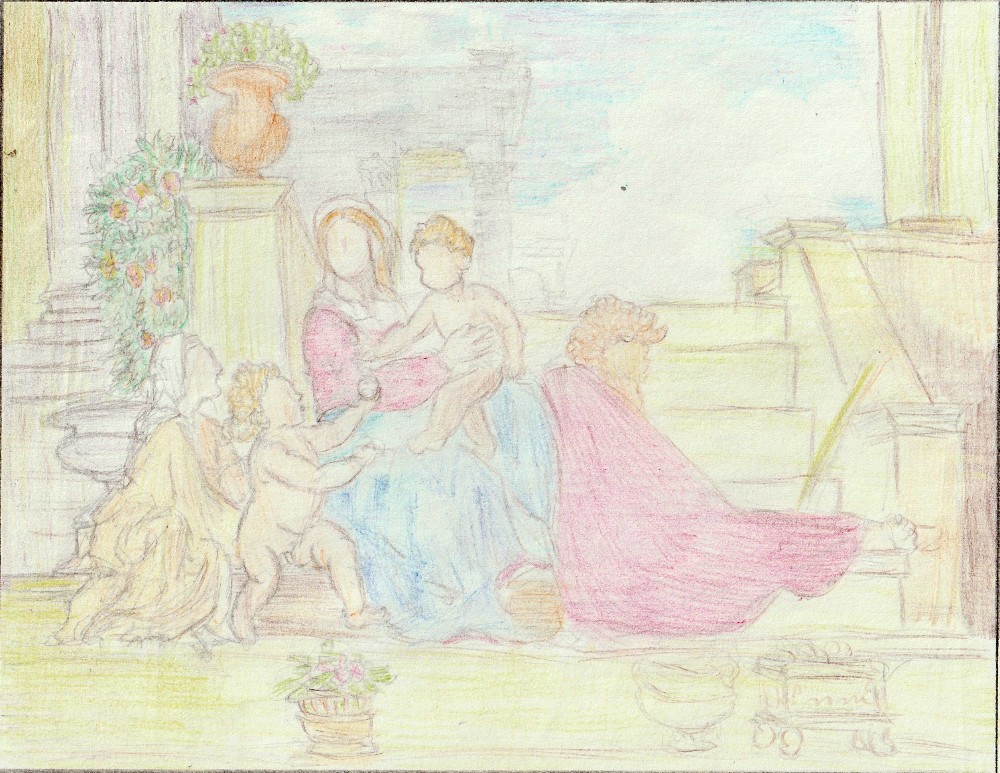

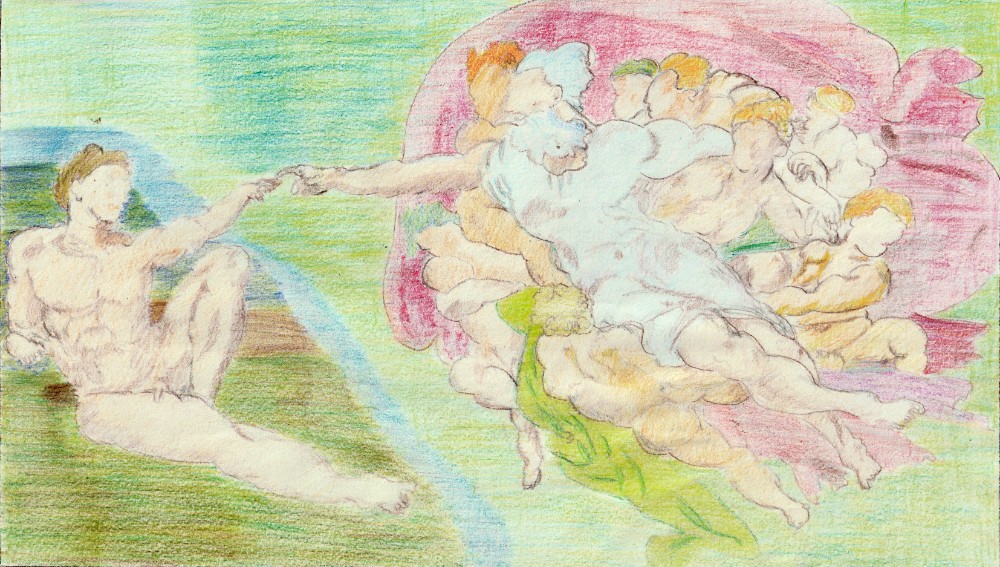

西洋絵画−盛期ルネサンス

舞台 ローマ 1492年、芸術文化を支えたロレンツォ・デ・メディチの没後、「フィレンツェ」は、ドメニコ会修道僧サヴォナローラの支配下に置かれ、やや停滞期を迎えます。その一方で、ユリウス二世に代表される辣腕の教皇の下で、「ローマ」は活気を取り戻しました。かくして、ルネサンスの舞台は「フィレンツェからローマへ」移ります。 背景 巨匠の時代 15世紀末から16世紀初頭にかけてのおよそ30年間、一般には盛期ルネサンスと呼ばれます。この時代は、「巨匠の時代」でした。 古代や自然の超克 彼らは自らの才能を自覚し、「古 ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋絵画−クールベ=マネ

舞台 フランス 第二帝政期、パリの都市改革を始め、社会構造の大きな転換があったフランス。都会人の新しい生活様式などが誕生しました。 背景 産業革命・資本主義の時代 19世紀後半、いよいよ「産業革命」の成果が浸透し始め、かつ「資本主義」の波風が立ち始めました。 近代への突入 「科学技術の飛躍的な進歩」・「都市部への人口集中」・「階級対立の激化」・「西欧の世界進出に伴う異文化交流」などが、人々の日常生活に大きな影響を与えます。 近代絵画の始まり 絵画においては、クールベやマネといった近代絵画の創始者によって、 ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋絵画−フランス・ロココ

舞台 フランス 絵画史の中でも、特にロココは時代区分の難しい様式です。そもそもロココとバロックの区分を認めない説もあります。そのため当ブログでは、ロココの特徴が最も顕著に現れている、フランスで展開されたロココのみを取り扱います。 背景 絶対王政に陰りが見え始める 「太陽王ルイ14世」は、神から与えられた王権の行使者としての役割を演じることの出来た「最後の王」でした。 それというのも、1715年に彼が他界すると、その絶対王政にも陰りが見え始め、「貴族等の側近勢力が台頭」して来たからです。 太陽王からの開放 ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋絵画−オランダ・バロック

舞台 オランダ 16世紀末、「プロテスタント」勢力の強かったフランドル地方の北部にて、「スペイン領からの独立」を果たした新教国、オランダが誕生しました。 背景 イタリアからオランダへ輸入 イタリア起源のバロックは、国境を超えてオランダにも広がりました。 プロテスタントの国 オランダ共和国として独立を果たし、「東インド会社等の国際貿易」により、目覚ましい「経済発展」を遂げたオランダは、その経済力を背景にオランダ独自の「市民文化」を繁栄させていました。 「プロテスタントの国」であったオランダでは、「教会よりも ...

ReadMore