2026年2月16日

西洋建築-ロココ

背景 ルイ14世と貴族 ルイ14世は、フランスの絶対王政期において、貴族たちを自身の権力の下に統制しようと努めました。彼は貴族たちに対して、彼らが持つ領地や特権を管理する役割を与え、その責任を負わせます。また、貴族たちに対して軍隊への奉仕も求めました。しかし、貴族たちが軍隊に奉仕することを嫌がったため、ルイ14世は貴族たちを厳しく取り締まることを余儀なくされました。 宮廷文化 宮廷文化を重んじていたルイ14世は、貴族たちを宮廷に招待して自分の側に置くことで、自身の権力強化を図ります。宮廷に招待された貴族た ...

ReadMore

2026年2月16日

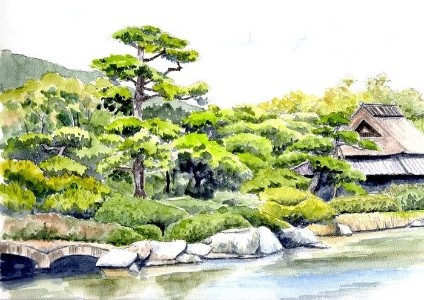

日本建築-浄土教

時代背景 末法思想の流行 平安時代には密教が広まり、仏教の信仰はますます篤くなっていった一方で、「末法思想」というものが流行していきます。 末法思想:釈尊の教えが失われていき、正法の世界から像法の世界を経て末法になっていくという考え方で、それは釈尊入滅後1500年から始まるとされていました。 浄土への憧れ 当時の人々にとって、末法時代の到来は、ある意味「世界崩壊」を意識させるものでした。そして、現世にもう望みがないのなら、あの世での幸せを願おう、と人々は強く願うようになります。その拠り所となったのが「極楽 ...

ReadMore

2026年2月16日

日本建築-室町

時代背景 南北朝時代 鎌倉幕府による長期政権は、200年以上に渡りました。しかし14世紀に入ると、幕府内部に対立が生じるようになります。そして1333年、後醍醐天皇が幕府に反旗を翻して、建武政権を開きました。 建武政権:後醍醐天皇の直轄支配下にある新たな政治体制。天皇としての権威を回復し、幕府を打倒することを目的としました。 建武政権の初代天皇となったのは、後醍醐天皇の皇子である光明天皇です。しかし鎌倉幕府の滅亡を実現できぬまま、建武政権は1348年に崩壊します。そして、建武政権崩壊後に成立した北朝には、 ...

ReadMore

2026年2月16日

西洋建築-ゴシック

背景 中央集権の基盤が整い始める 当時のヨーロッパは、多くの小国家や地方政府が存在し、権力の分散化が進んでいました。そんな中、国王たちは中央集権化政策を進め、自らの権力を強化し、統治の効率化を図ります。王権の強化、法律の統一、行政機構の整備、課税制度の整備などが行われました。かくして、地方領主の手中にあった統治が国王の下に回収されます。 中央集権化政策:政治的な権限や権力が中央政府に集中すること。 特に勢いがあったのは、ルイ7世です。各地の貴族や教会が持っていた法的な特権を制限することで、自身の王権強化に ...

ReadMore

2026年2月16日

西洋建築-マニエリスム

時代背景 ローマの没落 1527年、ローマ劫掠が勃発。教皇クレメンス7世と対立していたスペイン皇帝カール5世は、ランツクネヒト*を雇って、ローマを占領・略奪させました。そして激しい略奪・虐殺にあったローマでは、多くの市民が命を失い、教皇クレメンス7世も逃亡を余儀なくされました。かくしてローマは政治的・経済的に弱体化し、周辺の大国から支配されるようになって行くのです。 ランツクネヒト:15世紀から16世紀にかけて、主にドイツ圏で編成された傭兵部隊の一種。戦術に長けており、近代戦術の先駆けとも称されました。 ...

ReadMore

前の様式

時代背景

力をつける寺社

この時代の寺社は、各地に荘園*を持つようになり、財政的にも潤っていました。それに伴い、政治的な力も強めていきます。

荘園:領主が自らの所有する土地を農民や奴隷などに貸し出して、彼らからの税を収める経営形態。土地を借りる農民や奴隷は、作物や畜産物などの収穫物や一定の労役を支払うことによって生計を立てていました。

僧兵による武装化

寺社が権力を握る中、自分たちの力で社会を切り開き、大和国の実権を握ったのは平清盛でした。もちろん、もともと大和国での特権を保持していた南都寺院からすれば、それは面白い話ではありません。彼らは、自らの特権が侵されることを理由に平家と対立、皇室や摂関家の権威を盾に、僧兵を組織し武装化しました。

平氏vs対抗勢力

しかし、後白河法皇や関白藤原基房が平清盛の軍事力によって制圧されると、いよいよ南都寺院の立場も危うくなります。そこで、平氏と対立する勢力(諸国の源氏・延暦寺・園城寺など)と手を組み、いよいよ争いは本格化していったのです。

南都焼き討ち

大きな動きがあったのは1180年。平清盛の命を受けた平重衡率いる四万の軍勢が、僧兵をなぎ倒して南都に攻めいります。これによって、奈良時代に建てられた大伽藍の大半が焼き尽くされる事態となりました。

寺院の復興

しかしその後、源頼朝によって平家は追討。頼朝は「守護」・「地頭」を設置し、武家の安定政権を築いていきました。そして頼朝は、人心掌握の手段として、平氏に焼かれた寺院の復興に力を入れます。その象徴ともいえるのは、東大寺大仏殿の再建です。平氏によって焼かれた大仏殿を源氏が復興することは、平氏から源氏への移り変わりを世に知らしめるものでもあったからです。

守護:地方の支配者。一定の地域に対する統治権限を有し、軍事的な力を背景に、その地域を支配しました。また、守護は、領主や国司、朝廷などの中央政権との連絡役としても機能しました。

地頭:領主や守護などの支配層と領民との間に立って、地域社会を取りまとめる重要な役割を果たしました。

頼朝の協力

もっとも、東大寺の復興を始めたのは後白河法皇でした。ただ、源頼朝が守護や地頭を各地に置いていたため、後白河法皇は現地の地頭たちから反発を受け、復興に少々手こずっていました。しかし、頼朝が東大寺復興への協力の意思を示した*ことにより、復興は進展します。

頼朝が東大寺復興を援助したのは、畿内での影響力を示すためでした。頼朝は子供の頃に伊豆に流されており、畿内の中央政権付近にはいなかったため、中央での影響力がまだなかったからです。大きな建築事業は、社会に影響力を誇示する絶好の機会だったのです。

特徴

材料不足

東大寺の復興は困難を極めました。理由の一つとして、木材の調達に苦戦したというのがあります。復興するべき大仏殿は、当時にして最大規模を誇るものであったため、その再建には長く太い木を大量に用意する必要があったからです。また、この時代の時点ですでに大材を使った建物が多数造られていたことも要因に挙げられます。

強度不足

再建を難しくしたもう一つの理由として、当時の建築技術における「構造的な欠陥」も挙げられます。特に地震などによる水平方向の力に弱く、それ故たちまち大地震によって大きな被害をこうむるのでした。

これらの経済的・技術的な難題を解決するべく、中国から新たに導入された工法・構法が大仏様です。

造形

大仏様の元となったのは、中国福健省近辺の建築様式といわれており、実際に中国への渡航経験があった重源によってもたらされました。

材料の節約

東大寺鐘楼

長い部材を節約するために、継手・仕口が多用されました。また、太い部材を節約するために、断面が円形の虹梁が使用されました。

分厚い板を節約するために、扉には桟唐戸が用いられ、藁座を付けて扉が吊られました。

浄土寺浄土堂

出典元:日日日影新聞

出典元:日日日影新聞

天井を張らなくてよい「化粧屋根裏」を採用し、部材を節約すると同時に、重量も減らし、構造的な強化を図りました。

構造の強化

東大寺南大門

地震などにも強いつくりとするため、柱を貫通する部材(貫・挿肘木など)を多様して、軸部を水平方向に固めました。

また、柱を貫通した部材の先端に木鼻を設けることで、隅柱上部で頭貫を十字形に直交させ、組み固めることが可能となりました。これも構造の強化へと繋がります。

大仏様のその後

東寺金堂

大仏様は、巨大建築のための技術であったため、それ自体が広く普及することはありませんでした。また、大仏様は重源が関わった建物にほぼ限定されるという側面もあります。そのため、様式としての規範はなく、あくまでもそれは参考にされる具合で、後代へと受け継がれていきました。ただ、ここで用いられた様々な工夫は後代にも受け継がれ、日本建築の発展にも大きく寄与することになります。

参考文献

日本建築史講義|著.海野聡|学芸出版社

建物が語る日本の歴史|著.海野聡|吉川弘文館

建築の歴史|編.西田雅嗣・矢ケ崎善太郎|学芸出版会

日本建築様式史|監修・太田博太郎|美術出版社

次の様式

西洋建築史年表

日本建築史年表

2026年2月16日

西洋絵画−後期印象派

一般に、スーラ・セザンヌ・ゴーギャン・ゴッホの四天王を総称して後期印象派と呼ぶことが多いです。しかし、当ブログでは個人的な趣きもあって、新印象主義(スーラ)・セザンヌ・後期印象派(その他の画家)という風に細分化しています。 舞台 フランス 印象派に続き、フランスが芸術の中心地として君臨しています。 背景 時代背景は主に新印象主義と同じです。 印象派の乗り越え 時代の寵児であった印象派も、1886年には最後の展覧会を迎え、いよいよ批判と反省の対象として乗り越えられる存在になります。 物の形を犠牲にした印象派 ...

ReadMore

2026年2月16日

西洋絵画−クールベ=マネ

舞台 フランス 第二帝政期、パリの都市改革を始め、社会構造の大きな転換があったフランス。都会人の新しい生活様式などが誕生しました。 背景 産業革命・資本主義の時代 19世紀後半、いよいよ「産業革命」の成果が浸透し始め、かつ「資本主義」の波風が立ち始めました。 近代への突入 「科学技術の飛躍的な進歩」・「都市部への人口集中」・「階級対立の激化」・「西欧の世界進出に伴う異文化交流」などが、人々の日常生活に大きな影響を与えます。 近代絵画の始まり 絵画においては、クールベやマネといった近代絵画の創始者によって、 ...

ReadMore

2026年2月16日

西洋絵画−北方ルネサンス

舞台 アルプス以北 イタリアでルネサンスが盛り上がりを見せていたその頃、アルプス以北の国々でも独自の流れが形成されていました。イタリア・ルネサンスと区別して、北方ルネサンスと呼ばれます。 背景 市民階級の台頭 15世紀のフランドル地方では、「毛織物工業」と「国際貿易の振興」に伴って「市民階級」が台頭して来ました。 ありのままを描く それに呼応するように、「風景画」や「風俗画」なども受け入れられるようになります。 イタリア・ルネサンスでは「古典美」を理想の範としたのに対し、北方ルネサンスは自然や人間の姿を「 ...

ReadMore

2026年2月16日

西洋絵画−印象派

舞台 フランス フランス美術は西洋絵画史の主要舞台の座を確立しました。イギリス風景画の伝統もスペイン画家ゴヤの系譜もフランスに吸収され、オランダ画家ゴッホもこの地での修行を得て覚醒しました。 背景 印象派展の開催 1874年、モネ・ルノワール・セザンヌ・ドガ・ピサロらによって、展覧会が開かれました。 彼らの作品に共通して見られる「スケッチ的な作風」から、この展覧会に集まった彼らは総称して、「印象派」と命名されることになります。 多様性に満ちた印象派グループ しかし実際のところ、彼らには明確な意味での共有さ ...

ReadMore

2026年2月16日

西洋絵画−オランダ・バロック

舞台 オランダ 16世紀末、「プロテスタント」勢力の強かったフランドル地方の北部にて、「スペイン領からの独立」を果たした新教国、オランダが誕生しました。 背景 イタリアからオランダへ輸入 イタリア起源のバロックは、国境を超えてオランダにも広がりました。 プロテスタントの国 オランダ共和国として独立を果たし、「東インド会社等の国際貿易」により、目覚ましい「経済発展」を遂げたオランダは、その経済力を背景にオランダ独自の「市民文化」を繁栄させていました。 「プロテスタントの国」であったオランダでは、「教会よりも ...

ReadMore