著作権に対する配慮:当記事に掲載している模写作品の中には、著作権保護期間中のものが含まれています。そのため、「引用元(元絵)の明記」・「引用の必要性」・「画像は自前で用意すること」を徹底した上で、当記事の作成に望んでいます。

前の様式

舞台

フランス

産業革命以来、急速な進歩によりもたらされた「世界の拡大化」は、多種多様な芸術運動の下、「専門化」・「分化」を押し進めました。そんな中で、新しい視覚体験が模索されます。そして、「形態」と「構成」の面で大きな変革が起きたのはフランスでした。

背景

感覚派から知性派へ

野獣派の「多彩色による画面構成」は、感覚的である故にやや不安定な感があったのに対し、立体派の知的な作業からなる「形態の画面構成」は、極めて合理的で堅固でした。

初期キュビズム

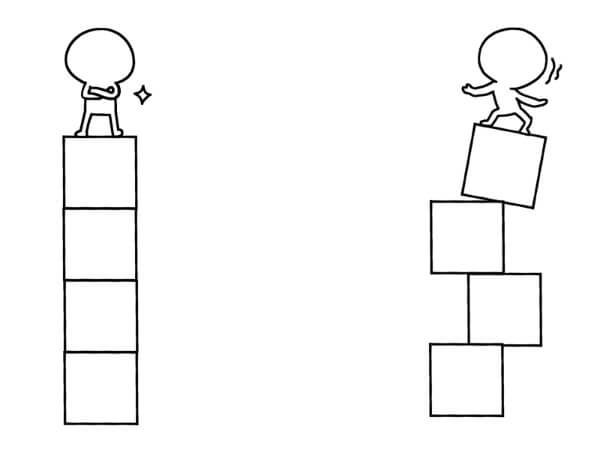

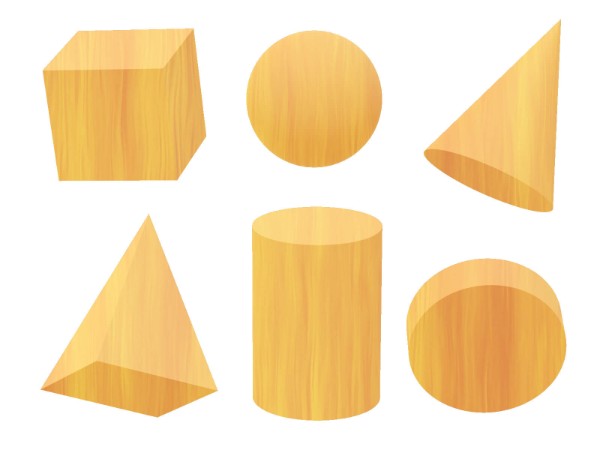

彼らは先ず、「自然」や「人間の姿」を「幾何学的な単純形態」に還元し、それを積み木のように組み立てて、秩序を構成しようと試みました。この時期は「初期キュビズム」と呼ばれます。

分析的キュビズム

そして次に、対象を一つの定められた視点から観察するのではなく、「あらゆる角度」から観察し、「多視点」からみた形態の特徴を、「幾何学的な形態」に還元しようと試みます。この時期は「分析的キュビズム」と呼ばれます。視覚的真実から知性による真実へと転向したのです。

総合的キュビズム

この徹底された対象の解体は、その挙げ句、現実との繋がりが遮断されるという危険性もはらんでいました。

そのため、現実との繋がりを保つことを常に意識しながら、それらを画面上に秩序だって再構成する能力が問われます。画家の並々ならぬ「構成力」が求められたのです。この時期は「総合的キュビズム」と呼ばれます。

特徴と画家

形の単純化

キュビズムの画家たちは、認識のぎりぎりのところで形を追求し、その結果として単純化された立体表現に辿り着きました。

「見る」を問い直す

また形の追求だけでなく、物を見るという行為をも問い直します。そして彼らは対象の一面だけを捉えて、そこに光や色彩を与える表現では到底真実には辿り着けないと考えたのです。

多角視点を採用

模索の結果、彼らは「あちこちに視線を動かして対象を認識する」という手法を生み出しました。

そのため、キュビズム作品に描かれているのは「画家の視線の動き」であり、鑑賞者はその視線の動きに合わせて、まるでその対象を眺め回します。

セザンヌの再発見

キュビズムを象徴する画家は、ピカソです。古代美術などに見られる「歪曲された形態」と、セザンヌに学んだ「知的構成」を一つに合わせることで、彼はそれまでになかった新しい絵画世界を実現しました。

対象を単純な立体に還元

パブロ・ピカソ|1881−1973|スペイン

ゲルニカ・模写

ゲルニカ・模写

彼は、対象を立体の組み合わせのように分解して、そこに触覚的な感覚を盛り込みます。

複雑化するキュビズム

ピカソに並んで同時期、ブラックもキュビズムへと接近していました。後にピカソとブラックは協力しあいながら、対象を解体して画面上で再構成するという方向に舵を切ります。

ジョルジュ・ブラック|1882−1963|フランス

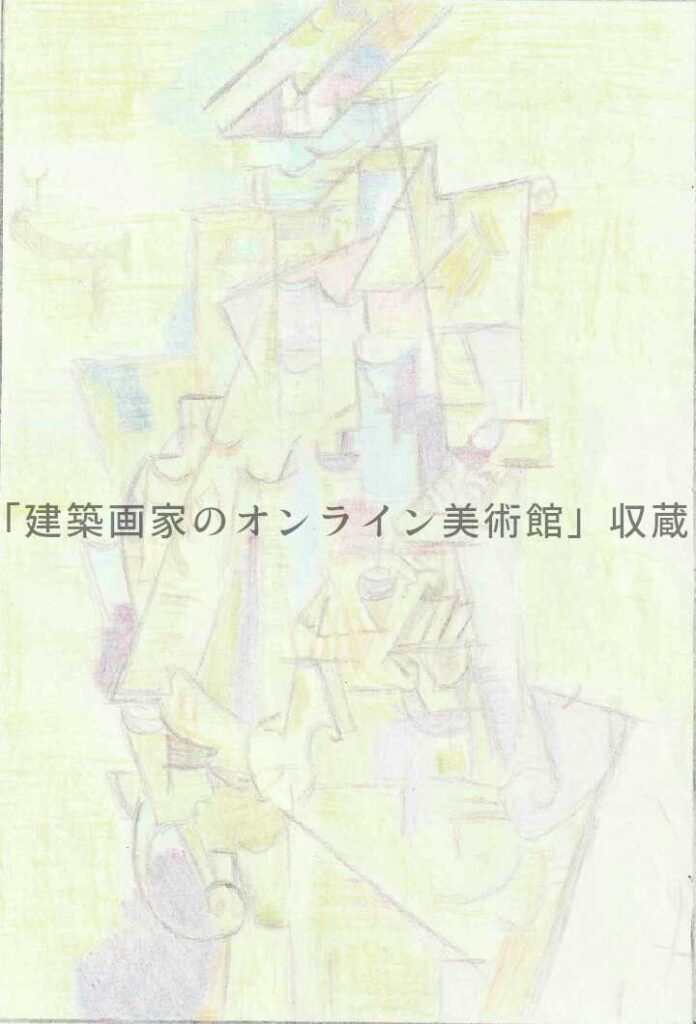

ギターを弾く男・模写

ギターを弾く男・模写

後に、ファン・グリスもキュビズムに仲間入りしました。

ファン・グリス|1887−1927|スペイン

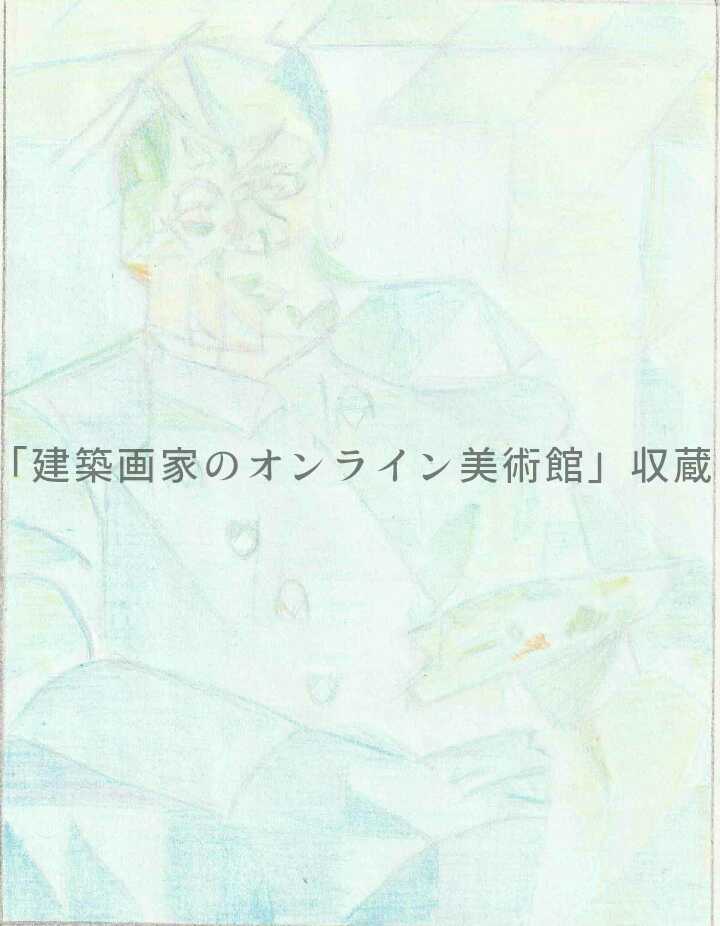

パブロ・ピカソ・模写

パブロ・ピカソ・模写

キュビズムの末期には、行き過ぎた解体に歯止めをかけるべく、いかに原型を留めるかということも課題になって行きました。

参考文献

美術史〈西洋〉|編・中山公男 中森義宗|近藤出版社

西洋美術史|監修・高階秀爾|美術出版社

西洋絵画史入門史|著・諸川春樹|美術出版社

西洋建築史年表

日本建築史年表

2026年2月16日

西洋絵画−フランス象徴主義

印象派に並行して、象徴主義が発展 舞台 フランス 象徴主義は各国において多様な発展を遂げました。中でも大きな影響を与えたのは、フランスにおいて展開された象徴主義です。 背景 もう一つの芸術運動 19世紀後半、印象派が盛り上がりを見せていたその頃、並行して別の流れが形成されていました。 商業化する芸術 先導したのは、「科学」と「機械万能」という時代における「実利的なブルジョア精神」や、「芸術の卑俗化」に嫌気がさした画家たちです。 人間の内面を描く 彼らは、人間存在とその運命に関する「深い苦悩」・「精神性への ...

ReadMore

2026年2月16日

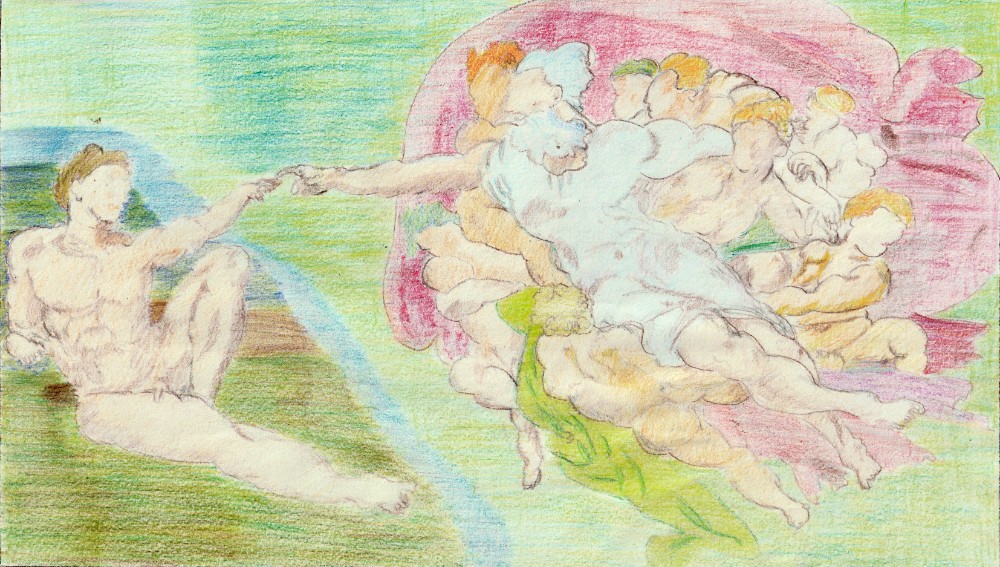

西洋絵画−盛期ルネサンス

舞台 ローマ 1492年、芸術文化を支えたロレンツォ・デ・メディチの没後、「フィレンツェ」は、ドメニコ会修道僧サヴォナローラの支配下に置かれ、やや停滞期を迎えます。その一方で、ユリウス二世に代表される辣腕の教皇の下で、「ローマ」は活気を取り戻しました。かくして、ルネサンスの舞台は「フィレンツェからローマへ」移ります。 背景 巨匠の時代 15世紀末から16世紀初頭にかけてのおよそ30年間、一般には盛期ルネサンスと呼ばれます。この時代は、「巨匠の時代」でした。 古代や自然の超克 彼らは自らの才能を自覚し、「古 ...

ReadMore

2026年2月16日

西洋絵画−後期印象派

一般に、スーラ・セザンヌ・ゴーギャン・ゴッホの四天王を総称して後期印象派と呼ぶことが多いです。しかし、当ブログでは個人的な趣きもあって、新印象主義(スーラ)・セザンヌ・後期印象派(その他の画家)という風に細分化しています。 舞台 フランス 印象派に続き、フランスが芸術の中心地として君臨しています。 背景 時代背景は主に新印象主義と同じです。 印象派の乗り越え 時代の寵児であった印象派も、1886年には最後の展覧会を迎え、いよいよ批判と反省の対象として乗り越えられる存在になります。 物の形を犠牲にした印象派 ...

ReadMore

2026年2月16日

西洋絵画−フランス・新古典主義絵画

舞台 フランス 革命期からナポレオン時代にかけてのフランス。ナポレオンは絵画を、自らの理念の「プロパガンダ」として活用しました。そのため、絵画は記録的な意味合いを強めます。 背景 軽快なロココに対する反動 18世紀後半、「快楽主義的」で「感覚的」なロココ様式に対する反動として、美は表面的なものでなく「崇高」なものであると考える傾向が強まります。 崇高さを追求 そして、「装飾趣味」や「官能的な裸婦像」に代わって、「形而上的な内容」や「簡素で壮大な形態感覚」を備える古典美術が範とされました。 特徴と画家 相次 ...

ReadMore

2026年2月16日

西洋絵画−印象派

舞台 フランス フランス美術は西洋絵画史の主要舞台の座を確立しました。イギリス風景画の伝統もスペイン画家ゴヤの系譜もフランスに吸収され、オランダ画家ゴッホもこの地での修行を得て覚醒しました。 背景 印象派展の開催 1874年、モネ・ルノワール・セザンヌ・ドガ・ピサロらによって、展覧会が開かれました。 彼らの作品に共通して見られる「スケッチ的な作風」から、この展覧会に集まった彼らは総称して、「印象派」と命名されることになります。 多様性に満ちた印象派グループ しかし実際のところ、彼らには明確な意味での共有さ ...

ReadMore