背景

カロリング帝国の建国

768年には国王として、800年には皇帝として君臨したカール大帝は、カロリング帝国*の永華を築きました。その支配域は、現在でいうフランス・ドイツ・イタリアに及びます。そしてカール大帝の下で、文化・経済・宗教が発展し、また教育・行政などの制度も整備されました。

カロリング帝国:8世紀から9世紀にかけて、フランク王国を統一し、大きな領土を支配したフランク王朝の王族であるカロリング家によって建国された帝国。

カロリング帝国の分裂と西洋社会の混乱

しかしカール大帝の死後、カロリング帝国はその後継者たちの内紛*によって分裂。さらにノルマン人やスラブ人、アラブ人などの蛮族の周辺諸国の侵攻が重なり、徐々に衰退していきます。

後継者たちの内紛:カール大帝は、自身の死後に帝国を3つの王国に分割することを望んでいました。しかし、カール大帝の長男ピピンは、父の死の直前に廃位され、その後、幽閉されてしまいます。残された次男カールマンと三男ルートヴィヒは、領土をめぐって争うのでした。

最終的に帝国は、843年のヴェルダン条約*によって、東フランク王国、西フランク王国、そして中部ロタリンギアを支配するロタリンギア王国に分割され、カロリング帝国としての終焉を迎えました。

ヴェルダン条約:843年に、フランク王国のルートヴィヒ敬虔王の3人の息子たちの間で分割相続が決められた条約。後に、東フランク王国はドイツ帝国に、西フランク王国はフランス王国に発展しました。

キリスト教による統一

カロリング帝国の滅亡後、ヨーロッパは混乱に陥っていました。多くの小さな王国や領主が現れ、互いに戦争を繰り返します。また、ヴァイキングの侵略やハンガリー人の侵攻などの外部からの脅威もありました。

そんな中、教皇の権威が高まり、カトリック教会がヨーロッパにおいて強い影響力を持つようになりました。政治情勢としては様々な勢力が乱立する一方で、精神的にはキリスト教によって統一されたのです。

カトリック教会が力を持った理由:①中世ヨーロッパにおいて、最も組織化され、安定した組織であった②教皇は神の使者であると信じられており、その権威を発揮することが出来た③カトリック教会は大きな富を保持していた③中世ヨーロッパにおいては、教会が唯一の学術機関であった…などが挙げられます。

特徴

地方勢力の台頭

カロリング帝国による中央集権的な政治体制が崩壊。領土は分割され、内乱が起こり、蛮族にも侵略される中、もはや中央の権力を当てにすることが出来なくなった地方勢力は、自分たちの力で身を護る必要がありました。

かくして、多くの小国が生まれ、地方分権の色合いが強くなります。各地方の独立意識や自治が自覚されたのです。このとき、西洋の原型が出来上がりました。

ロマネスク時代の共通意識

一方で、全体的に共通する原則もありました。それは、封建秩序の確立と修道院制度を背景にした物質・自然主義の否定です。この共通原理は、自然の外観にとらわれない新たなる形態を生み出すことになりました。

教会堂の再建

この時代の建築家に課せられた使命は、戦乱によって荒廃した町や村を復興し、破壊された教会堂を再建することでした。また、領土の整備や農村の再編成、経済の復興なども求められる中、その拠り所となったのは、当時最高の力を保持していた修道院です。

造形・表現

地方流派

ロマネスク建築は、厚い壁や小さな窓、柱の太さなど、堅牢な印象を持ちます。ただ、地元の材料や地元の職人による構法が用いられたため、地域によってそれぞれの特色を残しました。

フランス・ロマネスク

フランスで展開されたロマネスクでは、南方ラテンの建築文化(石造りヴォールト構法)と北方ゲルマンの建築文化(高さへの憧れ・多塔構想)が合流しました。

フォントネ修道院教会堂

石造りのヴォールトによって、内部空間の高さが大きくなり、光が美しく反射します。

ヴォールト構法が登場する記事》建築-古代ローマ

主に、身廊(左写真)はヴォールト、側廊(右写真)は交差ヴォールトです。

身廊は、三分割の真ん中部分、側廊は両脇部分です。また、身廊を側廊で支える構造になっているため、横の厚みがあるというのも一つの特徴です

サン・セルナン教会堂

フランス・ロマネスクの教会には、北方ゲルマン由来の高い塔がしばしば付属します。これは教会の建物自体よりも高く、周囲に目立つ存在となりました。

フランス西南・ロマネスク

フランスの西南地域では、ビザンティンやイスラム建築の影響を見せる極めて独創的な一連のバシリカ式教会堂が建設されました。

側廊を持たず、ドームが連続して架けられました。

ビザンティン建築の解説記事》建築-ビザンティン

イタリア・ロマネスク

一方、イタリアで展開されたロマネスクでは伝統が保持されました。高さへの憧れや多塔構想への関心は見られず、簡素なバシリカ式の建築様式が頑なに守られます。その一方で、個性的なデザインが施されています。

バシリカ:広い空間を確保するための建築様式で、大人数の収容に適しています。

バシリカ式が登場する記事》建築-初期キリスト

ピサ大聖堂

大小三つのバシリカが結合されたプランに、ビザンティンのモザイク・イスラムの尖頭アーチ・古代ローマの列柱など、様々な要素が組み合わされたこの聖堂は、明らかにフランス・ロマネスクとは異質の空気を放っています。

ドイツ・ロマネスク

ドイツで展開されたロマネスクでは、大規模な身廊と側廊を用いて、広い内部空間を実現しました。石造りの壁や柱、アーチなどの要素が精巧に組み合わされることで、構造の重厚感が強調されました。一方で、装飾は他のヨーロッパ諸国と比べて控えめです。

シュパイヤー大聖堂

中央の身廊を高く上げて、両側には低い側廊を設けることで、大きな内部空間を実現しています。また、西側には巨大なファサードを持っており、主塔が高くそびえ立っています。

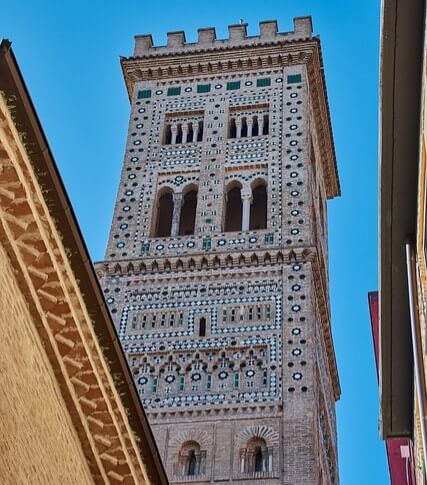

スペイン・ロマネスク

スペインは長い間、イスラム支配下にありました。そのため、スペインロマネスクには、イスラム文化の影響が見られます。

モスクから転用されたモチーフや、イスラム建築の影響を受けた幾何学模様などが使われました。また、アラブ人が使っていたムドハル様式*のアーチ(半円形の小さなアーチを連ねたもの)が多用されました。

ムドハル様式:16世紀から19世紀にかけて、インドのムガル帝国で発展した建築様式。イスラム建築とインドの伝統的な建築様式が融合されました。

参考文献

西洋建築入門|著.森田慶一|東京大学出版会

建築の歴史|編.西田雅嗣・矢ケ崎善太郎|学芸出版会

西洋建築様式史|著.熊倉洋介・末永航・etc|美術出版社

美術史〈西洋〉|編・中山公男 中森義宗|近藤出版社