2026年2月17日

日本建築-密教

時代背景 仏教と政治 この時代、仏教は政治と深い関係にありました*。また、寺院は政治的・官僚的な組織を形成していました*。そのため、寺院が勢力を強めて行くに従い、政治を左右する存在になって行きます。時には天皇位の簒奪さえも企てられました。かくして、政治に対する仏教の影響は看破できないものとなっていくのです。 仏教と政治:仏教伝来の当初、僧侶は天皇家に仕え、国家を守護する役割を担っていました。そのため、天皇家や貴族から保護を受けるようになります。彼ら政治権力者たちの思惑は、仏教を利用して自らの権威や権力を確 ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋建築-アール・ヌーヴォー

背景 新様式の準備 19世紀末、産業革命によって工業製品の生産が増え、大量生産や機械化が進む中で、人々の間に単調で機械的なデザインに対する反発が生まれていました。その代表格がアーツ・アンド・クラフツ運動です。彼らは手作りを重視することによって、自然の美しさや個性の再評価を図りました。 アーツ・アンド・クラフツはこの記事で解説 》建築-アーツ・アンド・クラフツ アーツ・アンド・クラフツ運動は、その理念こそ前進的であったものの、しかし中世主義という性格から、近代化と言える段階にまでは至れませんでした。その代わ ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋建築-ドイツ工作連盟

背景 アーツ・アンド・クラフツの影響 1907年、イギリスで始まった「アーツ・アンド・クラフツ運動*」の影響が、ドイツでは、「ドイツ工作連盟」の結成として表れます。彼らは、産業生産において芸術的な要素を取り入れることが重要であると信じ、芸術と工業の融合を目指しました。 アーツ・アンド・クラフツ運動:工芸品の制作において、芸術と工業を融合させることを目指した運動 アーツ・アンド・クラフツ運動では、手工業や小規模な工場に焦点を当てていた*ため、大量生産には対応できないという欠点を抱えていました。これに対し、ド ...

ReadMore

2026年2月17日

日本建築-大仏様

時代背景 力をつける寺社 この時代の寺社は、各地に荘園*を持つようになり、財政的にも潤っていました。それに伴い、政治的な力も強めていきます。 荘園:領主が自らの所有する土地を農民や奴隷などに貸し出して、彼らからの税を収める経営形態。土地を借りる農民や奴隷は、作物や畜産物などの収穫物や一定の労役を支払うことによって生計を立てていました。 僧兵による武装化 寺社が権力を握る中、自分たちの力で社会を切り開き、大和国の実権を握ったのは平清盛でした。もちろん、もともと大和国での特権を保持していた南都寺院からすれば、 ...

ReadMore

2026年2月17日

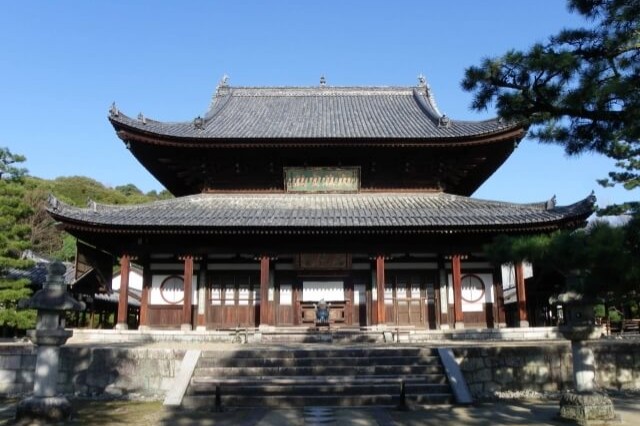

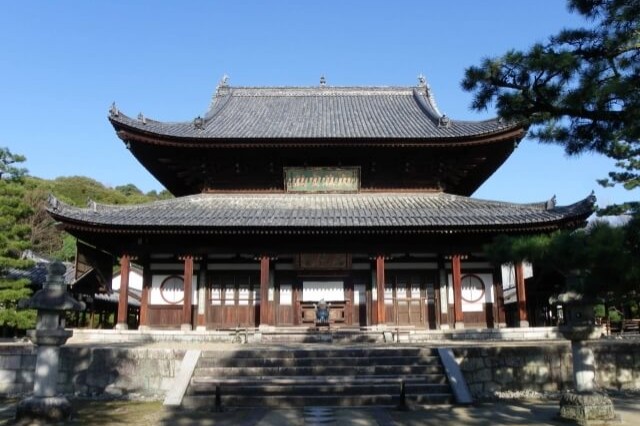

日本建築-黄檗宗

時代背景 黄檗宗を輸入 徳川幕府による鎖国の時代、外国との接触は制限されていました。しかし、大陸からの新しい影響がまったくなくなったわけではありません。1654年、明から渡来した隠元によって、禅宗の一派「黄檗宗」が持ち込まれます。そして四代目将軍・徳川家綱の加護を受け、1661年に宇治の万福寺を開きました。 黄檗宗は、禅宗の中でも実践的な哲学を重視しました。宗教的な理論や論理的思考よりも、自己の実践によって真理を理解することを目指します。 黄檗宗は、中国の禅宗である黄檗派と日本の臨済宗や曹洞宗が合流して誕 ...

ReadMore

前の様式

時代背景

ブルジョワ階級の台頭

フランスはアンリ4世の治世の下、ようやく政治的にも経済的にも安定した時代を迎えました。そしてこの安定期の中で、新興ブルジョワ階級が台頭してきます。彼らは商業・手工業・金融などで成功を収めた人々であり、血統による身分制度ではなく、自らの実績や成功によって社会的地位を確立しようとしました。

また、アンリ4世は彼らの支持を受けて王位に就いたこともあって、ブルジョワ階級の代表者を重用したり、商工業者や金融業者の権利を保障する政策を進めました。彼らに対して特権や称号を与え、社会的地位を高めることで、彼らとの信頼関係を築いたのです。

アンリ4世は、カトリック教徒以外のプロテスタントやユダヤ教徒にも市民権を与えました。

ブルジョワ階級は、アンリ4世の治世を通じて、政治的・社会的な力を強め、17世紀にはフランス社会を支配するようになりました。彼らの多くは、王室よりも自由な発想と確かな見識を持っており、新しいものを作り上げようと燃える若い芸術家たちの才能を育てたのです。

絶対王政の誕生

王権に対して一定の経済的影響力を誇ったブルジョワ階級でしたが、それは一方で王室にとっては脅威でもありました。特に後代のルイ14世はこの影響力を恐れ、ブルジョワ階級に対する政治的圧迫を行います。

ルイ14世は「太陽王」と呼ばれ、絶対王政の象徴となった人物です。彼は生涯を通じて王権の中心化と強化に努め、フランスを絶対主義国家に変えました。

同時に、ルイ14世は貴族に対して厳しい法律を制定し、貴族の権力や特権を制限、貴族の支配力を弱めることにも努めました。また、王権神授説などによって王権の強化を図り、中央集権的な統治体制を確立しました。

②王権神授説:ヨーロッパの中世から近世にかけて、王権の正当性を説明するために用いられた手法。この説によると、国王の役割は、神から王位を授かり、神の代理人として人々を統治することでした。

特徴

絶対主義の時代

この時代のヨーロッパは、絶対主義の時代とも定義付けられ、絶対君主はそれまでになかった強大な権力と共に、ヨーロッパにおける文化的主導権を手中に収めて行きました。

中でも、周辺諸国に先駆けて中央集権化を推し進めたフランスは、イタリア・バロックを受容しつつも、自国独自のバロック様式を確立して行ったのです。

フランス・バロックの根幹は、古典主義の理知的な解釈によって貫かれています。

表現・特徴

イタリアにおけるバロックは、カトリックの反宗教改革を反映しているため、変則的で派手な表現が主流でした。それに対しフランスのバロックは、見識ある新興ブルジョワ階級によって展開されたため、劇的な視覚効果は重視されず、抑制の効いた古典主義として洗練されて行きます。

フランスの伝統様式とバロックとの融合

リュクサンブール宮|サロモン・ド・ブロス

両隅と中央が張り出すパヴィリオン形式からは、フランスの伝統様式が伺える一方、オーダーの扱いや彫刻的な構成からは、バロック的な傾向が伺えます。

メゾン城|フランソワ・マンサール

出典:同上

出典:同上

長方形の形をした主屋の両端に、パヴィリオンを張り出させ、各煉には勾配の強い中世以来のフランス屋根が架けられています。また、抑制の効いた円柱と水平の影を落とすコーニスの帯が、風格ある姿を見せています。

3層構成のオーダー

一方で、中央部のペディメントを戴いた3層構成のオーダーによって、バロック的な流動感を表現してもいます。

フランス・バロックの最高傑作

バロックを代表する建築家には、もう一人、ルイ・ル・ヴォーがいます。彼は室内装飾家シャルル・ル・ブランと造園家アンドレ・ル・ノートルと手を組み、ヴェルサイユ宮殿を予告する最高傑作、ヴォー・ル・ヴィコント城を建設しました。

ヴォー・ル・ヴィコント城|ルイ・ル・ヴォー|1657

SONY DSC

SONY DSC

四隅のパヴィリオンと中央広間上の大ドームが織り成す全体構成の斬新さと、外壁を飾る大オーダーが、この建物に躍動感溢れる力強さを与えています。ここに、ル・ブランによる装飾・ノートルによる庭園が組み合わさリ、フランスを代表する建築の一つとなりました。

嫉妬するルイ14世

この傑作の城主は、ルイ14世の大蔵大臣であったニコラ・フーケですが、この城の出来栄えに嫉妬したのは、彼の使えるルイ14世でした。彼は、ヴォー・ル・ヴィコント城の建設に関わった3人をそのまま登用し、ヴェルサイユ宮殿を完成させます。

ヴェルサイユ宮殿|ルイ・ル・ヴォー

ヴェルサイユ宮殿は、ルイ14世の絶対的権威を世に示すための舞台装置であり、バロック的な演劇性を思う存分に発揮しました。しかし、それでもなお、イタリア的な独創性に向かうことはなく、秩序ある古典主義を留めています。

参考文献

西洋建築入門|著.森田慶一|東京大学出版会

建築の歴史|編.西田雅嗣・矢ケ崎善太郎|学芸出版会

西洋建築様式史|著.熊倉洋介・末永航・etc|美術出版社

美術史〈西洋〉|編・中山公男 中森義宗|近藤出版社

次の様式

西洋建築史年表

日本建築史年表

2026年2月17日

西洋絵画−フランス象徴主義

印象派に並行して、象徴主義が発展 舞台 フランス 象徴主義は各国において多様な発展を遂げました。中でも大きな影響を与えたのは、フランスにおいて展開された象徴主義です。 背景 もう一つの芸術運動 19世紀後半、印象派が盛り上がりを見せていたその頃、並行して別の流れが形成されていました。 商業化する芸術 先導したのは、「科学」と「機械万能」という時代における「実利的なブルジョア精神」や、「芸術の卑俗化」に嫌気がさした画家たちです。 人間の内面を描く 彼らは、人間存在とその運命に関する「深い苦悩」・「精神性への ...

ReadMore

2026年2月17日

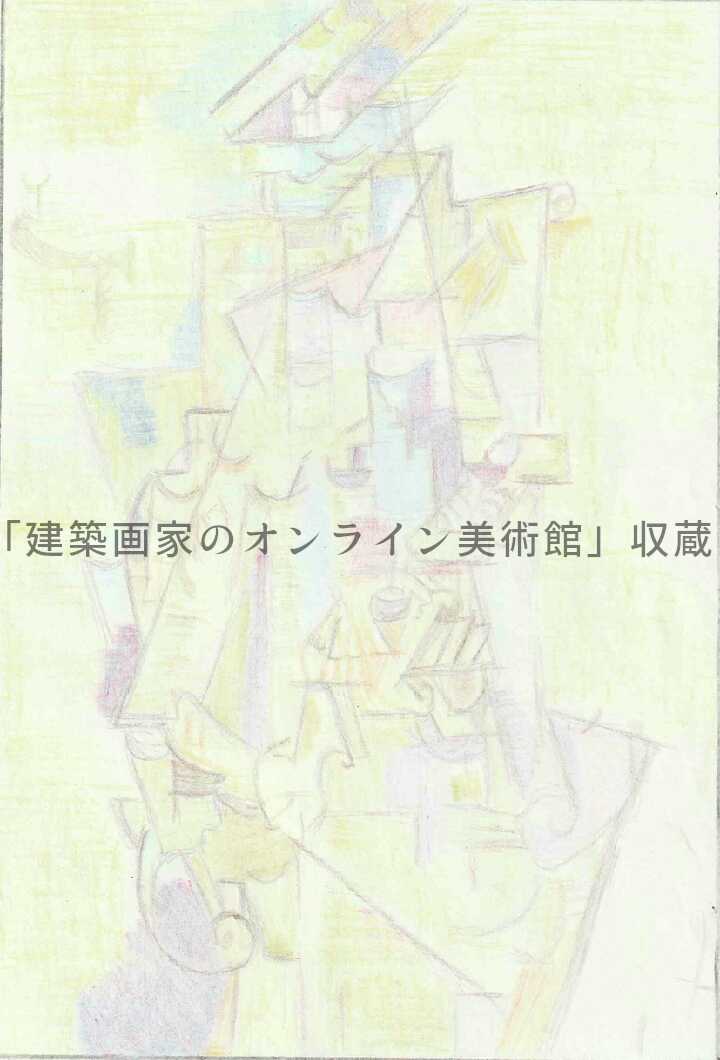

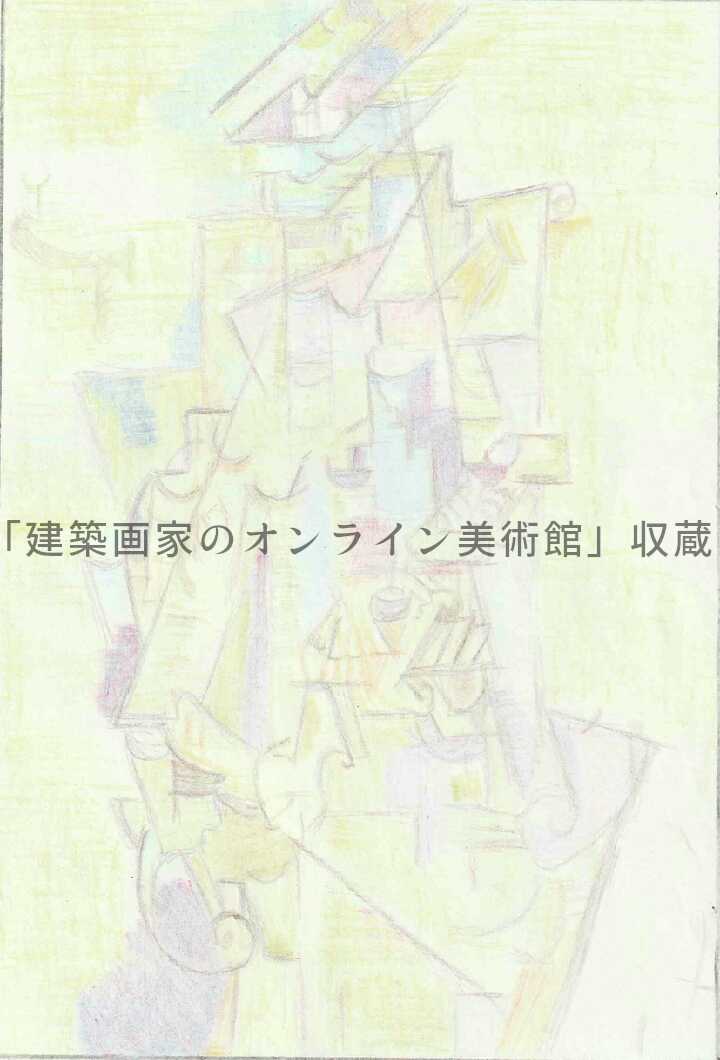

西洋絵画−立体派〈キュビズム〉

著作権に対する配慮:当記事に掲載している模写作品の中には、著作権保護期間中のものが含まれています。そのため、「引用元(元絵)の明記」・「引用の必要性」・「画像は自前で用意すること」を徹底した上で、当記事の作成に望んでいます。 舞台 フランス 産業革命以来、急速な進歩によりもたらされた「世界の拡大化」は、多種多様な芸術運動の下、「専門化」・「分化」を押し進めました。そんな中で、新しい視覚体験が模索されます。そして、「形態」と「構成」の面で大きな変革が起きたのはフランスでした。 背景 感覚派から知性派へ 野獣 ...

ReadMore

2026年2月17日

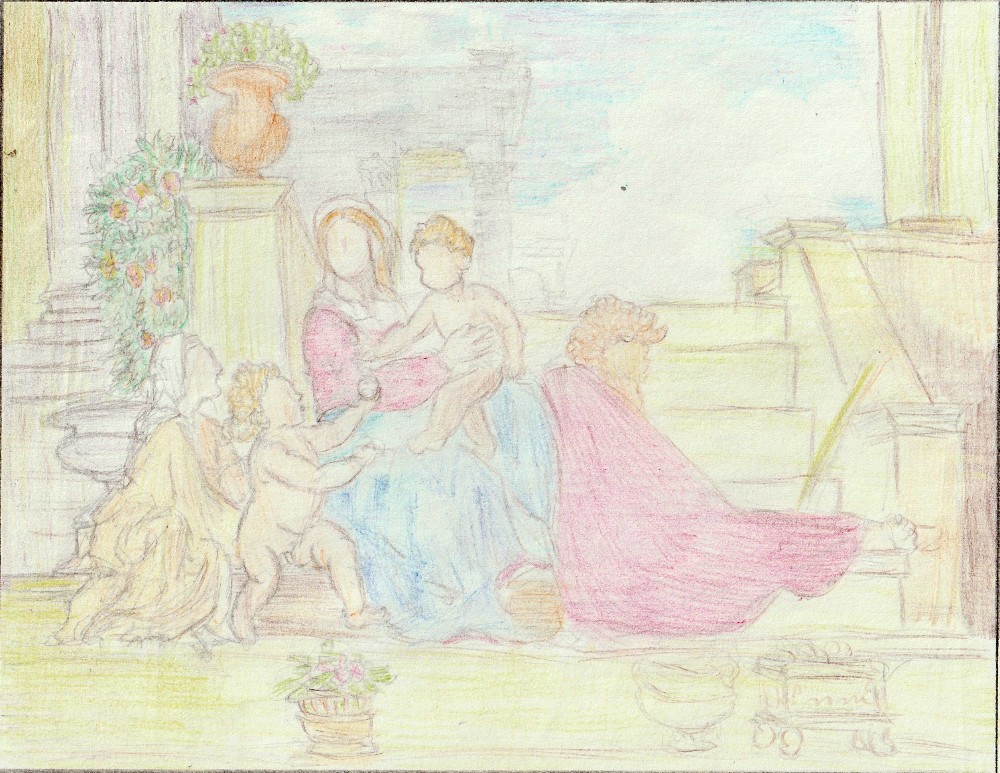

西洋絵画−フランス・新古典主義絵画

舞台 フランス 革命期からナポレオン時代にかけてのフランス。ナポレオンは絵画を、自らの理念の「プロパガンダ」として活用しました。そのため、絵画は記録的な意味合いを強めます。 背景 軽快なロココに対する反動 18世紀後半、「快楽主義的」で「感覚的」なロココ様式に対する反動として、美は表面的なものでなく「崇高」なものであると考える傾向が強まります。 崇高さを追求 そして、「装飾趣味」や「官能的な裸婦像」に代わって、「形而上的な内容」や「簡素で壮大な形態感覚」を備える古典美術が範とされました。 特徴と画家 相次 ...

ReadMore

2026年2月17日

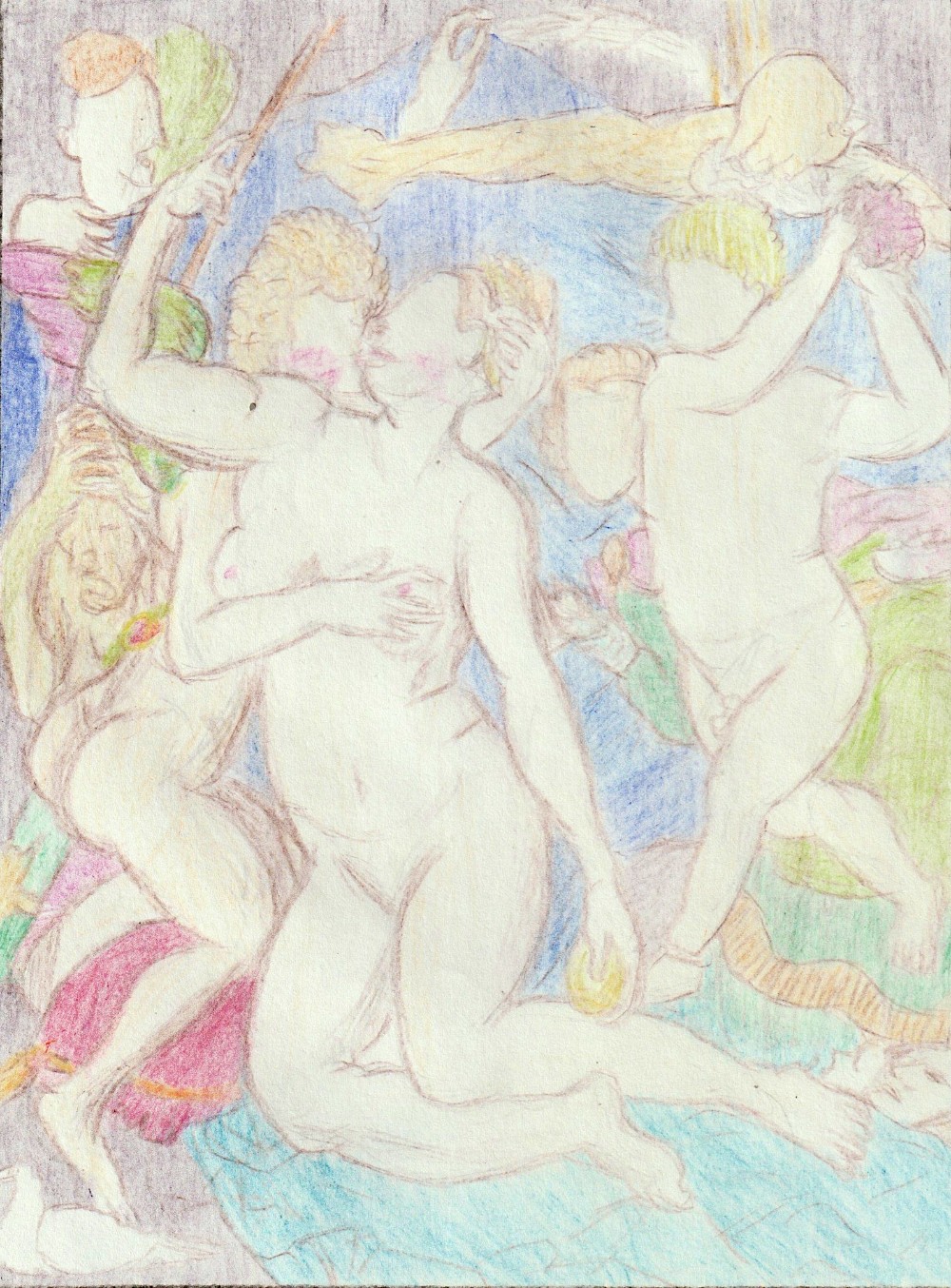

西洋絵画−マニエリスム

舞台 国際的な展開 イタリアに端を発したマニエリスムは、16世紀後半には国際的な広がりを見せます。 背景 反宗教改革に乗り出す カトリック教会が「反宗教改革」に乗り出す時代、「神秘的な表現」が求められるようになります。 絵画による奇跡体験 論理を持って「奇跡」を説明することは出来なくても、絵画の世界の中でならそれは可能になるからです。 劇的な表現の追求 それはやがて古典主義の特徴である、「穏やかさ」や「荘厳さ」、「静けさ」や「バランスの重視」に対して、より「魂の根源」に迫る表現に至りました。 ミケランジェ ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋絵画−フランス・バロック

舞台 フランス 太陽王ルイ14世が主権権を握る「絶対王政期」のフランスもまた、芸術の舞台となりました。自国の土壌で独自の様式を形成して行きます。 背景 フランスへ輸入 イタリア起源のバロックは、国境を超えてフランスにも広がりました。 伝統を守るフランス しかしフランスでのバロックは、主に前時代様式の否定として展開されて来た各地のバロックと異なり、「古典主義」的な傾向を保ちます。 それというのも、古典尊重のルイ王朝は「古代ローマを美術の範」としたからです。 王立アカデミーの設立 また、王立アカデミーの存在に ...

ReadMore