2026年2月16日

西洋建築-フランス・バロック

時代背景 ブルジョワ階級の台頭 フランスはアンリ4世の治世の下、ようやく政治的にも経済的にも安定した時代を迎えました。そしてこの安定期の中で、新興ブルジョワ階級が台頭してきます。彼らは商業・手工業・金融などで成功を収めた人々であり、血統による身分制度ではなく、自らの実績や成功によって社会的地位を確立しようとしました。 また、アンリ4世は彼らの支持を受けて王位に就いたこともあって、ブルジョワ階級の代表者を重用したり、商工業者や金融業者の権利を保障する政策を進めました。彼らに対して特権や称号を与え、社会的地位 ...

ReadMore

2026年2月16日

日本建築-大衆寺院

時代背景 寺院にも自営が求められる 18世紀に入る頃には、幕府や諸藩の財政は悪化し、寺社の造営を行う力を失っていました。そのため、各寺社は自らでの資金調達を迫られます。その方法として、「開帳」「勧化」など、民衆から銭を集めるための行事に力を注ぎます。 行事の集金化 「開帳」は本来、寺社の秘仏などを開扉して、人々と神仏を結縁する宗教行為でした。しかし、財政に困っていた寺院は、「開帳」を堂舎の建立や修理費用のための集金事業として活用するようになったのです。 経済力を身につけた民衆 寺院が疲弊していた一方で、民 ...

ReadMore

2026年2月16日

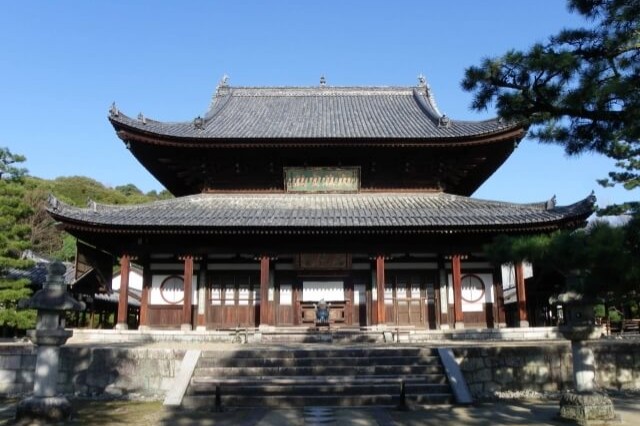

日本建築-黄檗宗

時代背景 黄檗宗を輸入 徳川幕府による鎖国の時代、外国との接触は制限されていました。しかし、大陸からの新しい影響がまったくなくなったわけではありません。1654年、明から渡来した隠元によって、禅宗の一派「黄檗宗」が持ち込まれます。そして四代目将軍・徳川家綱の加護を受け、1661年に宇治の万福寺を開きました。 黄檗宗は、禅宗の中でも実践的な哲学を重視しました。宗教的な理論や論理的思考よりも、自己の実践によって真理を理解することを目指します。 黄檗宗は、中国の禅宗である黄檗派と日本の臨済宗や曹洞宗が合流して誕 ...

ReadMore

2026年2月16日

西洋建築-アール・ヌーヴォー

背景 新様式の準備 19世紀末、産業革命によって工業製品の生産が増え、大量生産や機械化が進む中で、人々の間に単調で機械的なデザインに対する反発が生まれていました。その代表格がアーツ・アンド・クラフツ運動です。彼らは手作りを重視することによって、自然の美しさや個性の再評価を図りました。 アーツ・アンド・クラフツはこの記事で解説 》建築-アーツ・アンド・クラフツ アーツ・アンド・クラフツ運動は、その理念こそ前進的であったものの、しかし中世主義という性格から、近代化と言える段階にまでは至れませんでした。その代わ ...

ReadMore

2026年2月16日

日本建築-大仏様

時代背景 力をつける寺社 この時代の寺社は、各地に荘園*を持つようになり、財政的にも潤っていました。それに伴い、政治的な力も強めていきます。 荘園:領主が自らの所有する土地を農民や奴隷などに貸し出して、彼らからの税を収める経営形態。土地を借りる農民や奴隷は、作物や畜産物などの収穫物や一定の労役を支払うことによって生計を立てていました。 僧兵による武装化 寺社が権力を握る中、自分たちの力で社会を切り開き、大和国の実権を握ったのは平清盛でした。もちろん、もともと大和国での特権を保持していた南都寺院からすれば、 ...

ReadMore

前の様式

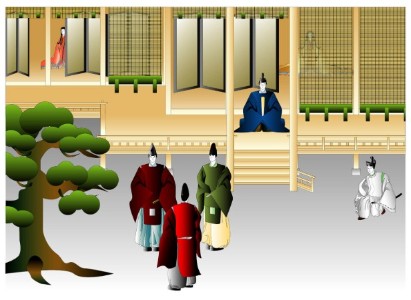

時代背景

真の武家政治

室町幕府は、足利氏による武士の政権であるとはいいつつも、京に拠点を置き、貴族趣味的な文化の中で生きながらえ*てきました。貴族や寺院を保護し、彼らからの支援を受けることによって政権の基盤を固めていたのです。

ただ、戦国時代においては、戦国大名や戦国武将たちの興隆を支援することにも取り組んでいました。このことから、戦国大名たちとの関係性を軽視していたわけではないということが伺えます。

その一方で、江戸幕府は京から遠く離れた地に拠点を築き、武士階級が中心となる社会制度*を整備しました。武家が政治の頂点に立つ、全く新しい体制がここに構築されたのです。

江戸幕府は、武士を支配するための法律や制度を整備し、武士階級を厳格に階級分けすることで武士の地位や役割を明確に定めました。また武士の教育や訓練、軍事技術の研究なども積極的に行い、武士階級の力を強化しました。

武家社会が形成されると、それに伴い「武士の美徳や精神」が高く評価されました。忠義・謙虚さ・自制・勇気などです。これらの精神によって、独特な文化が発展して行くのです。

特徴

権威を象徴する建物

元々、三河の地方武士に過ぎなかった徳川家が権力を示すには、伝統的な文化の中で既存の勢力とは異なる象徴が必要でした。その解決策として、豪華絢爛な霊廟建築が用いられます。自己の優越性・系譜の正統性による権威を示すのに、霊廟建築は打ってつけだったのです。

三河:今でいう「愛知県」にあたる地域

霊廟:祖霊を祀る施設

権力の移り変わりも示す

代表的なものとしては秀吉を祀った豊国廟が挙げられますが、この建物自体は次の権力者、徳川家康によって破壊されてしまいます。霊廟建築の破壊には、「既存権力の崩壊」「新政権の誕生」という重要な意味が含まれていたのです。

徳川家筆頭の東照宮

その家康が亡くなると、遺体は久能山に埋葬され、この場所に久能山東照宮が建てられました。元和三年には、日光の地にも東照宮が造営され、遺骸はここに移されます。以降、全国各地に東照宮が建てられ、家康以外の将軍の霊廟*もそれぞれ営まれました。

今でも約130社が現存すると言われています。

霊廟の終わり

霊廟の造営は、やがて大名にも広がり、各藩でも藩祖をはじめとする先祖を祀るようになりました。ただ、贅を尽くした霊廟建築の継続は困難で、幕府や諸藩の財政が圧迫されるにつれ、陰りを見せました。

造形

霊廟建築は、寺院とも神社とも異なる折衷をした特殊な形です。既存の建築とは異質であることを、視覚的に表現したのです。

日光東照宮

「彫刻」「金箔」「彩色」「塗装」を凝らした豪華絢爛な建築群で、存在感を示します。

霊屋

久能山東照宮

霊廟建築の中心となるのは、霊屋です。権現造や禅宗様、入母屋造とされることが多いです。

権現造:本殿・石の間・拝殿が合体した形式のこと

石燈籠が林立

東光寺墓萩藩所

霊屋の背後には、石柵を廻らせて石燈籠を林立させました。墓標が建てられることもあり、その際は宝塔形を使用することが多いです。大名墓所の場合には、菩提寺が併設されることもありました。

瑞鳳殿

伊達政宗を祀る霊廟です。彩色が施されてはいるものの、将軍家の霊廟と比較すると、規模や意匠は控えめに抑えられています。

津軽為信霊屋

マイナーな大名になると、霊廟の意匠もより控えめ目となって行きます。

参考文献

日本建築史講義|著.海野聡|学芸出版社

建物が語る日本の歴史|著.海野聡|吉川弘文館

建築の歴史|編.西田雅嗣・矢ケ崎善太郎|学芸出版会

日本建築様式史|監修・太田博太郎|美術出版社

次の様式

西洋建築史年表

日本建築史年表

2026年2月16日

西洋絵画−クールベ=マネ

舞台 フランス 第二帝政期、パリの都市改革を始め、社会構造の大きな転換があったフランス。都会人の新しい生活様式などが誕生しました。 背景 産業革命・資本主義の時代 19世紀後半、いよいよ「産業革命」の成果が浸透し始め、かつ「資本主義」の波風が立ち始めました。 近代への突入 「科学技術の飛躍的な進歩」・「都市部への人口集中」・「階級対立の激化」・「西欧の世界進出に伴う異文化交流」などが、人々の日常生活に大きな影響を与えます。 近代絵画の始まり 絵画においては、クールベやマネといった近代絵画の創始者によって、 ...

ReadMore

2026年2月16日

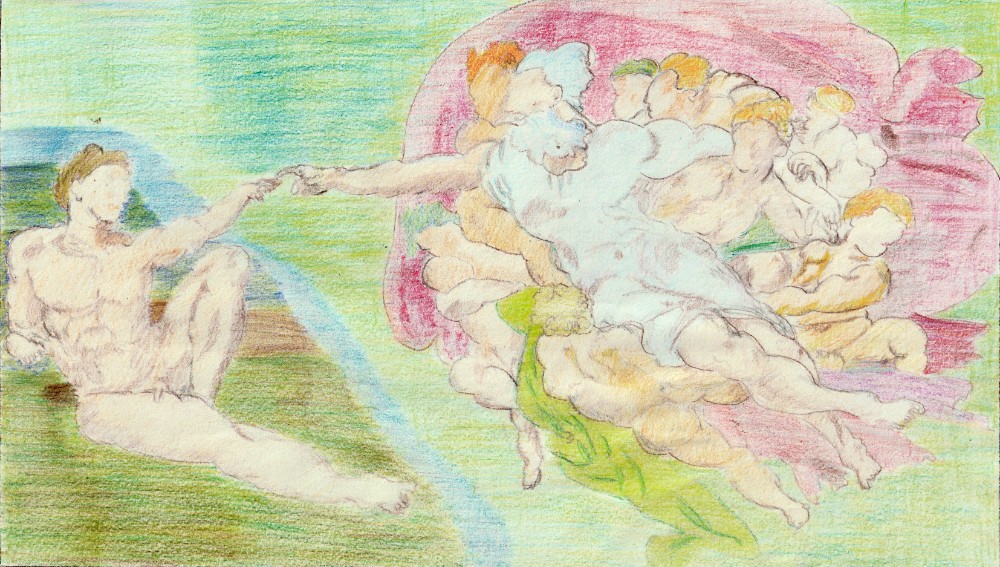

西洋絵画−盛期ルネサンス

舞台 ローマ 1492年、芸術文化を支えたロレンツォ・デ・メディチの没後、「フィレンツェ」は、ドメニコ会修道僧サヴォナローラの支配下に置かれ、やや停滞期を迎えます。その一方で、ユリウス二世に代表される辣腕の教皇の下で、「ローマ」は活気を取り戻しました。かくして、ルネサンスの舞台は「フィレンツェからローマへ」移ります。 背景 巨匠の時代 15世紀末から16世紀初頭にかけてのおよそ30年間、一般には盛期ルネサンスと呼ばれます。この時代は、「巨匠の時代」でした。 古代や自然の超克 彼らは自らの才能を自覚し、「古 ...

ReadMore

2026年2月16日

西洋絵画−初期ルネサンス

西洋絵画史の始まり 西洋絵画史の精神は「人間性の自覚」にある、というのが私の基本的な考えの立場です。そのため、当ブログでは、初期ルネサンスを西洋絵画史の始まりとします。 舞台 フィレンツェ 初期ルネサンスの舞台は、市民階級がいち早く台頭したイタリアの商業都市「フィレンツェ」です。 時代背景 キリスト教世界のほころび 中世ヨーロッパ社会は、これまで精神的にはキリスト教に支えられてきました。しかし、このキリスト教観というのは、人間を神の摂理にのみ従う下僕として、その限りにおいて人生の意義を認めるものでした。そ ...

ReadMore

2026年2月16日

西洋絵画−フランス象徴主義

印象派に並行して、象徴主義が発展 舞台 フランス 象徴主義は各国において多様な発展を遂げました。中でも大きな影響を与えたのは、フランスにおいて展開された象徴主義です。 背景 もう一つの芸術運動 19世紀後半、印象派が盛り上がりを見せていたその頃、並行して別の流れが形成されていました。 商業化する芸術 先導したのは、「科学」と「機械万能」という時代における「実利的なブルジョア精神」や、「芸術の卑俗化」に嫌気がさした画家たちです。 人間の内面を描く 彼らは、人間存在とその運命に関する「深い苦悩」・「精神性への ...

ReadMore

2026年2月16日

絵画−野獣派〈フォーヴィスム〉

著作権に対する配慮:当記事に掲載している模写作品の中には、著作権保護期間中のものが含まれています。そのため、「引用元(元絵)の明記」・「引用の必要性」・「画像は自前で用意すること」・「非営利目的」を徹底した上で、当記事の作成に望んでいます。 舞台 フランス 産業革命以来、急速な進歩によりもたらされた「世界の拡大化」は、多種多様な芸術運動の下、「専門化」・「分化」を押し進めました。そんな中で、新しい視覚体験が模索されます。そして、色彩の面で大きな変革が起きたのはフランスでした。 背景 野獣派結成のきっかけ ...

ReadMore