2026年2月16日

西洋建築-アール・ヌーヴォー

背景 新様式の準備 19世紀末、産業革命によって工業製品の生産が増え、大量生産や機械化が進む中で、人々の間に単調で機械的なデザインに対する反発が生まれていました。その代表格がアーツ・アンド・クラフツ運動です。彼らは手作りを重視することによって、自然の美しさや個性の再評価を図りました。 アーツ・アンド・クラフツはこの記事で解説 》建築-アーツ・アンド・クラフツ アーツ・アンド・クラフツ運動は、その理念こそ前進的であったものの、しかし中世主義という性格から、近代化と言える段階にまでは至れませんでした。その代わ ...

ReadMore

2026年2月16日

日本建築-密教

時代背景 仏教と政治 この時代、仏教は政治と深い関係にありました*。また、寺院は政治的・官僚的な組織を形成していました*。そのため、寺院が勢力を強めて行くに従い、政治を左右する存在になって行きます。時には天皇位の簒奪さえも企てられました。かくして、政治に対する仏教の影響は看破できないものとなっていくのです。 仏教と政治:仏教伝来の当初、僧侶は天皇家に仕え、国家を守護する役割を担っていました。そのため、天皇家や貴族から保護を受けるようになります。彼ら政治権力者たちの思惑は、仏教を利用して自らの権威や権力を確 ...

ReadMore

2026年2月16日

西洋建築-初期キリスト

背景 キリスト教の公認 キリスト教徒は当初、ローマ帝国によって迫害を受けていました。しかし313年に発布されたミラノ勅令*によって、これまでローマ帝国から弾圧を受けていたキリスト教が公認されます。 ミラノ勅令:4世紀初頭のローマ皇帝コンスタンティヌス帝によって発布された勅令で、キリスト教を公認するものでした。この勅令によって、キリスト教徒は迫害から解放され、徐々にローマ帝国内での信仰の自由が広がっていくのでした。 これによって、それまで地下に潜っていたキリスト教は、ローマ帝国の国教として華々しい役割を担う ...

ReadMore

2026年2月16日

西洋建築-フランス・ルネサンス

背景 フランスの近代化 ルネサンス期のフランスは、政治的・経済的・文化的に大きな発展を遂げました。先頭を切ったのはシャルル8世です。彼はフランス軍を再編成し、新しい兵器を導入して戦力を強化し、財政改革を実施して経済を活性化させました。そしてブルターニュを併合することによって、フランスの領土を拡大しました。また、イタリア遠征*も行いましたが、こちらは失敗に終わります。そして、彼は28歳にして、この世を去ってしまうのでした。 シャルル8世のイタリア遠征:シャルル8世は、ナポリ王国の領土をめぐってイタリアの諸都 ...

ReadMore

2026年2月16日

西洋建築-ウィーン・ゼツェッション

背景 ハンガリー帝国の情勢 ウィーン・ゼツェッションは、1903年にオーストリア=ハンガリー帝国*の首都ウィーンで結成されたグループです。オーストリア=ハンガリー帝国は複数の民族や国家が集合した多民族国家であったため、深刻な民族問題を抱えていました。 ハンガリー帝国:中央ヨーロッパにかつて存在した帝国。現在のハンガリー、スロバキア、クロアチア、セルビア、ルーマニア、ウクライナ、オーストリアなどの地域を含んでいました。ハプスブルク家の君主がハンガリー王位を兼ねていたことから、オーストリア=ハンガリー帝国とし ...

ReadMore

前の様式

時代背景

寺院にも自営が求められる

18世紀に入る頃には、幕府や諸藩の財政は悪化し、寺社の造営を行う力を失っていました。そのため、各寺社は自らでの資金調達を迫られます。その方法として、「開帳」「勧化」など、民衆から銭を集めるための行事に力を注ぎます。

行事の集金化

「開帳」は本来、寺社の秘仏などを開扉して、人々と神仏を結縁する宗教行為でした。しかし、財政に困っていた寺院は、「開帳」を堂舎の建立や修理費用のための集金事業として活用するようになったのです。

経済力を身につけた民衆

寺院が疲弊していた一方で、民衆の方の生活はどうだったかというと、戦に駆り出されることもなければ、戦乱によって田畑が荒らされることもない、太平の時代を迎えていました。幕藩体制による支配はあったものの、民衆の生活基盤は安定し、経済的な力をつけていきます。

大衆文化の開花

かくして、民衆の生活に余裕が生まれ始めると、民衆による文化が花開くのでした。特に、「浮世絵」「歌舞伎」「浄瑠璃」「相撲」などが盛り上がりを見せました。

巡礼ブーム

そして、財政難に陥り、資金を求める寺社と、経済力を身につけ、現世利益を求める民衆の思惑が合致し、巡礼や参詣が流行しました。

実は観光目的?

この流行の背景には、もちろん現世利益を求める信仰心もありましたが、実は観光を目的としていたとも考えられています。民衆の移動が制限されていた江戸時代では、民衆が旅行の許可を得ることは容易ではありませんでしたが、寺社の巡礼や参詣を理由にすれば、通行手形の許可がおりやすかったのです。

造形

民衆から資金を集めるには、民衆向けのアプローチが必要で、特に分かりやすい装飾表現が求められました。たとえば、「派手な装飾」「参拝空間の充実」などが挙げられます。

大瀧神社

対象が僧侶から参拝客に変わったことで、観光的な建築が多く作られました。

新勝寺三重塔

この三重塔は、見上げることを意識して作られています。垂木に変えて板軒を使い、その表面には彫刻が施されました。なおかつ、鮮やか色彩で塗り上げられました。

歓喜院聖天堂

構造部材(柱・長押など)には自問彫が施され、木口には「獅子」「麒麟」「猿」「波」などの彫刻が施されています。

妙義神社本殿

深い光沢を放つ漆で壁面が仕上げられ、その上に図様がはめ込まれています。

専修寺如来堂

外に面した建具には、「格子」「障子」などを用いて、明るい空間としました。また、立登せ柱によって、背の高い空間が作り上げられました。

大神山神社奥宮

明るさ・高さは、参拝客の受けを狙ったものなので、参拝空間に工夫が集中しています。

また集客のために、遊興的な寺社も増えていきます。

善光寺

胎内潜り

笠森寺観音堂

四方懸造

負担を減らす工夫

巡礼ブームの反面、民衆にとっては経済的にも時間的にも負担が大きいものでした。そこで、建物だけでなく、機能的な面での工夫も施されます。現地の霊場に訪れるのが困難な人のために、近場に模したミニ霊場が作られたりもしました。

旧正宗寺三匝堂

一つの建物を参詣することで、百ヶ所の札所を廻ったことと同等の価値を持つ「三匝堂」

旧正宗寺三匝堂

参拝客が登り降りするための、二重の螺旋階段が設けられました。これによって、昇る人と降りる人が交差しないようになっています。

参考文献

日本建築史講義|著.海野聡|学芸出版社

建物が語る日本の歴史|著.海野聡|吉川弘文館

建築の歴史|編.西田雅嗣・矢ケ崎善太郎|学芸出版会

日本建築様式史|監修・太田博太郎|美術出版社

次の様式

西洋建築史年表

日本建築史年表

2026年2月16日

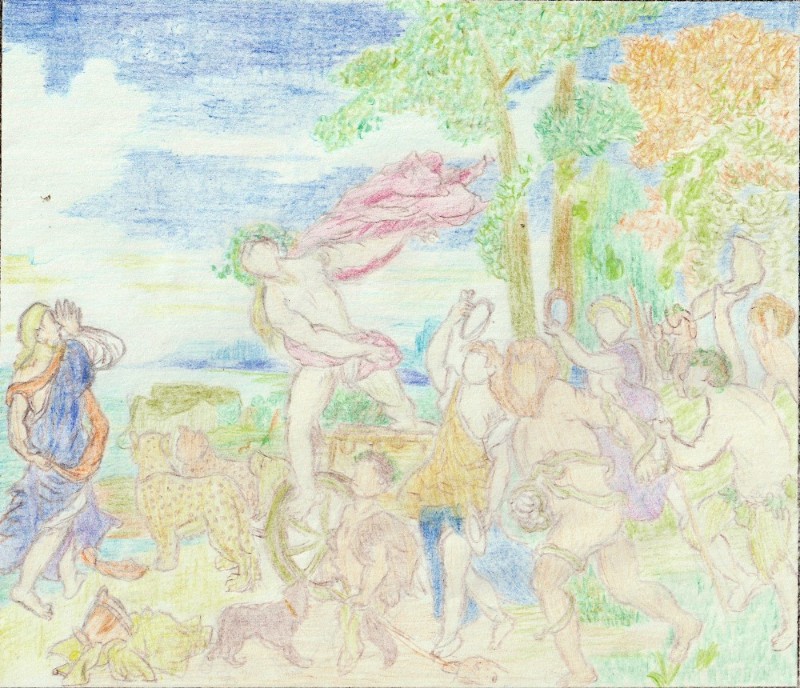

西洋絵画−ヴェネツィア派

舞台 ヴェネツィア ローマで盛期ルネサンスが盛り上がりを見せていたその頃、東方とヨーロッパを結ぶ貿易で富を蓄積したヴェネツィアでは、別のルネサンスが誕生していました。一般に、ヴェネツィア派と呼ばれるものです。 背景 裕福な市民が誕生 ヴェネツィアでは、教会や市当局だけでなく、富裕で教養ある個人からの注文も盛んになりました。 個人受けする作品が流行 彼らは、伝統的な物語の著述よりも「感覚的な魅力」を要求します。 そのため、主題の重要性以上に、「鑑賞者が満足する」ような作品が好まれました。 特徴と画家 鮮やか ...

ReadMore

2026年2月16日

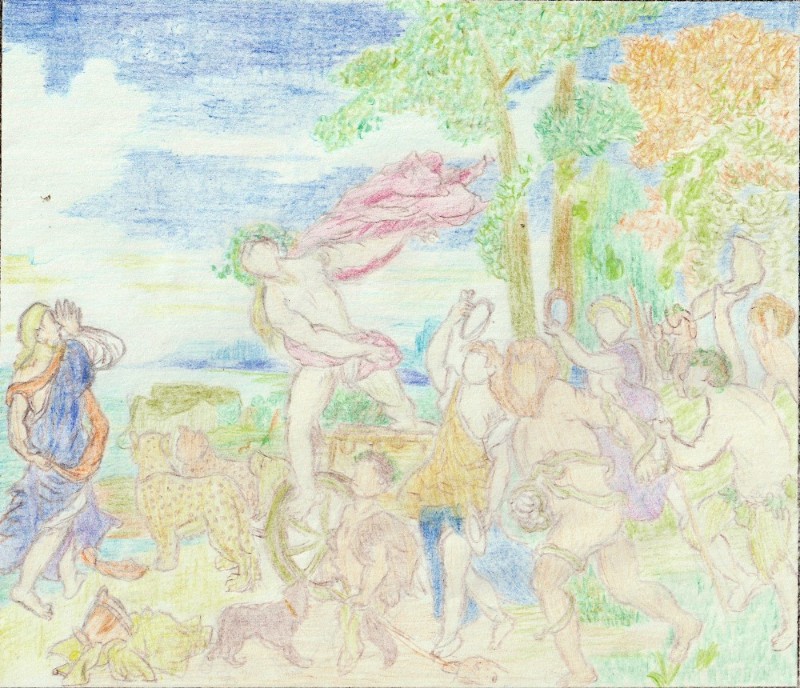

西洋絵画−ロマン主義

舞台 フランス 革命期から王政復古期にかけてのフランス。新古典主義が絵画の主導権を握っていた一方で、その「静的で厳粛な様式」は、人の心を真に動かす力に欠けていました。そんな中、絵画に再び「動き」を取り戻そうという流れが形成されます。 背景 ヨーロッパ各国の独立意識 「フランス革命」・「ナポレオンの侵略」という二つの事件をきっかけに、各国は「自我」に目覚めます。 古代ローマという西欧各国における「共通の祖先」から、「自国の歴史」・「風土」へと関心が移ったのです。 プロパガンダとしての絵画 ナポレオンの第一帝 ...

ReadMore

2026年2月16日

西洋絵画−北方ルネサンス

舞台 アルプス以北 イタリアでルネサンスが盛り上がりを見せていたその頃、アルプス以北の国々でも独自の流れが形成されていました。イタリア・ルネサンスと区別して、北方ルネサンスと呼ばれます。 背景 市民階級の台頭 15世紀のフランドル地方では、「毛織物工業」と「国際貿易の振興」に伴って「市民階級」が台頭して来ました。 ありのままを描く それに呼応するように、「風景画」や「風俗画」なども受け入れられるようになります。 イタリア・ルネサンスでは「古典美」を理想の範としたのに対し、北方ルネサンスは自然や人間の姿を「 ...

ReadMore

2026年2月16日

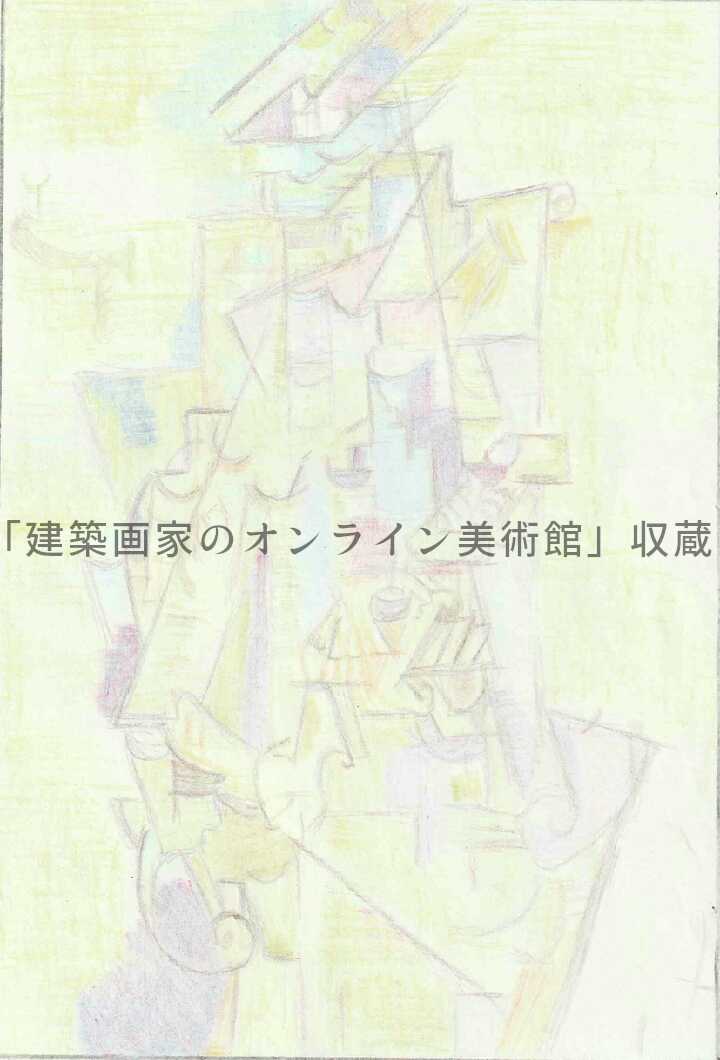

西洋絵画−立体派〈キュビズム〉

著作権に対する配慮:当記事に掲載している模写作品の中には、著作権保護期間中のものが含まれています。そのため、「引用元(元絵)の明記」・「引用の必要性」・「画像は自前で用意すること」を徹底した上で、当記事の作成に望んでいます。 舞台 フランス 産業革命以来、急速な進歩によりもたらされた「世界の拡大化」は、多種多様な芸術運動の下、「専門化」・「分化」を押し進めました。そんな中で、新しい視覚体験が模索されます。そして、「形態」と「構成」の面で大きな変革が起きたのはフランスでした。 背景 感覚派から知性派へ 野獣 ...

ReadMore

2026年2月16日

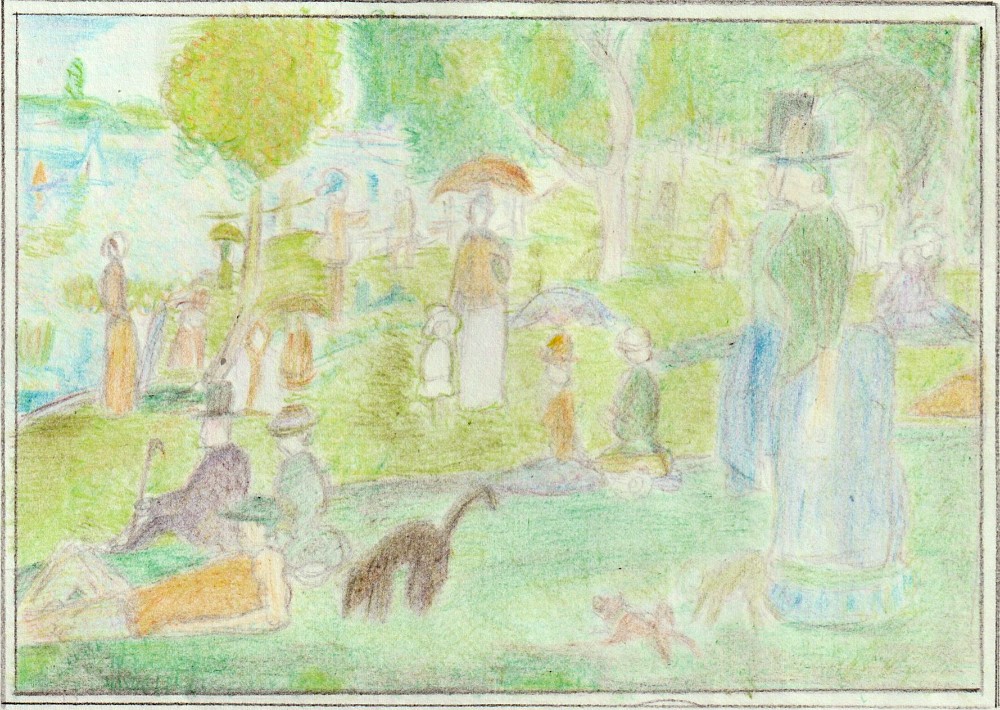

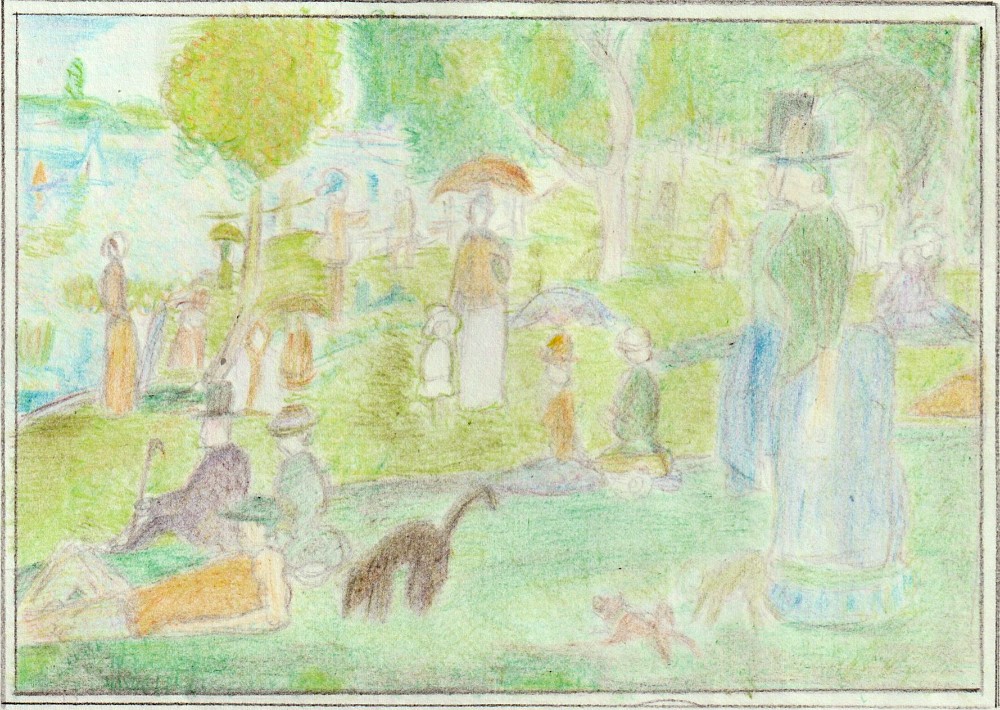

西洋絵画−新印象主義

舞台 フランス 印象派に続き、フランスが芸術の中心地として君臨しています。 背景 印象派の乗り越え 時代の寵児であった印象派も、1886年には最後の展覧会を迎え、いよいよ批判と反省の対象として乗り越えられる存在になります。 物の形を犠牲にした印象派 「分析的な手法」を得意とした印象派は、物の「形態感」や「存在感」を失ってしまうという欠点を抱えていました。 新たな活路 印象派の色彩理論に共感しつつもこの弊害を重く見た後代の画家たちは、ここに新たな活路を見出します。 特徴と画家 求めすぎた理想 印象派は「光の ...

ReadMore