2026年2月16日

日本建築-近世寺院

時代背景 破壊の時代 戦国期は読んで字の如く「波乱の時代」でした。戦国大名たちによって繰り広げられる戦火の中で、多くの建物は失われて行きます。そのためこの時代は、新たな建築の生産というよりも、建築の破壊の時代でした。 渦中の寺院 幸か不幸か、当時の寺院も僧兵を構えるなど大名に比肩する勢力を誇っていたため、この争いの渦中に巻き込まれます。たとえば、延暦寺は信長の焼き討ちによって多くの建物が失われ、壊滅状態となりました。また東大寺は、松永久秀や三好三人衆らによる戦闘で戦火を被りました。 復興の時代 しかし16 ...

ReadMore

2026年2月16日

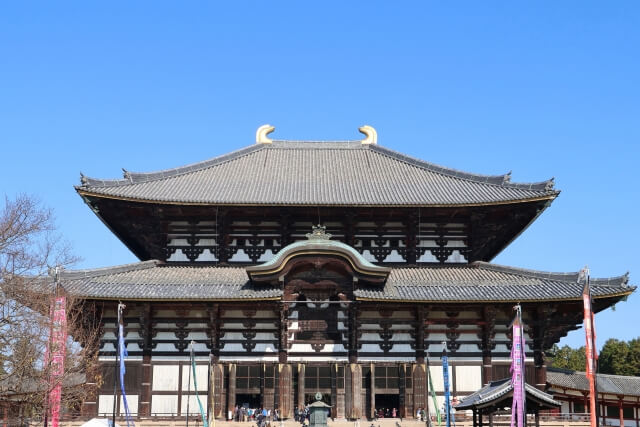

日本建築-飛鳥・奈良(寺院)

時代背景 仏教の伝来 六世紀半ば頃、仏教が百済から日本に伝来*しました。その教えが持ち込まれると同時に、それを体現する場として寺院建築が必要になり、それに由来して仏教建築の新技術が持ち込まれます。 聖明(百済の王子)は、日本の皇室との外交関係を深めるために、日本に渡来し仏教を伝えたとされています。 仏教を受け入れるか、拒否するか ただ、仏教は満場一致で受け入れられた訳ではありませんでした。いわゆる、「排仏派」と「崇仏派」に分かれます。 国際情勢に明るい蘇我氏は賛成 主に「崇仏」を主張したのは、渡来人勢力と ...

ReadMore

2026年2月16日

西洋建築-フランス・新古典主義

背景 ヨーロッパ随一の絶対主義国家 フランスは17世紀後半、ルイ14世の時代を持って王権が頂点に達し、ヨーロッパ随一の絶対主義国家に成長しました。ルイ14世は絶対王政下で全権を握り、貴族や教会、一般市民にも厳しい統制を加えます。そして中央集権的な行政組織を整備し、強大な軍事力を築きました。 しかしその一方で、ルイ14世の統治による莫大な財政負担や、貴族・教会の排除などに対する不満は蓄積していきます。 ルイ14世亡き後は、ルイ15世が即位し、専制政治を引き継ぎましたが、この時にはすでに王権の権威は低下してお ...

ReadMore

2026年2月16日

日本建築-大衆寺院

時代背景 寺院にも自営が求められる 18世紀に入る頃には、幕府や諸藩の財政は悪化し、寺社の造営を行う力を失っていました。そのため、各寺社は自らでの資金調達を迫られます。その方法として、「開帳」「勧化」など、民衆から銭を集めるための行事に力を注ぎます。 行事の集金化 「開帳」は本来、寺社の秘仏などを開扉して、人々と神仏を結縁する宗教行為でした。しかし、財政に困っていた寺院は、「開帳」を堂舎の建立や修理費用のための集金事業として活用するようになったのです。 経済力を身につけた民衆 寺院が疲弊していた一方で、民 ...

ReadMore

2026年2月16日

西洋建築-ビザンティン

背景 首都『コンスタンティノポリス』の誕生 330年、コンスタンティヌス大帝は、ローマ帝国の首都をギリシャの都市ビザンティウムに遷都します。その後、この都市はコンスタンティノポリスと名を改めました。 ビザンティウムに遷都したのは、ローマ帝国が内部の政治的・経済的・軍事的な問題や外敵の侵攻に直面していたためです。東方からの侵攻に備えるために、軍事上の要地でもあったこの地が選ばれました。 西洋社会の東西分裂 395年には、帝国は東西に分裂。ローマを首都とする西ローマ帝国、コンスタンティノポリスを首都とする東ロ ...

ReadMore

前の様式

時代背景

破壊の時代

戦国期は読んで字の如く「波乱の時代」でした。戦国大名たちによって繰り広げられる戦火の中で、多くの建物は失われて行きます。そのためこの時代は、新たな建築の生産というよりも、建築の破壊の時代でした。

渦中の寺院

幸か不幸か、当時の寺院も僧兵を構えるなど大名に比肩する勢力を誇っていたため、この争いの渦中に巻き込まれます。たとえば、延暦寺は信長の焼き討ちによって多くの建物が失われ、壊滅状態となりました。また東大寺は、松永久秀や三好三人衆らによる戦闘で戦火を被りました。

復興の時代

しかし16世紀後半に入り、社会の安定期を迎えると、戦国の乱世に破壊された大寺院の再建事業が活発化し始めます。この再建には、古代・中世の様式を踏襲した復古的な様式が用いられました。

造形

戦国大名による寺社に対する弾圧や破壊の一方で、自身の体制に従ったものに対しては復興を図っています。

厳島神社

毛利氏によって復興されました。

土佐神社

長宗我部氏によって復興されました。

甲府善光寺

武田氏によって創建されました。

復古的な建築

大名たちによる寺社建築の特徴としては、復古性が挙げられます。

東寺金堂

「裳階の形態」・「土間の床」は古式を引き継いでいるが、構造部では大仏様禅宗様など、中世式の技法が用いられています。

清水寺本堂

「内陣は石敷」「外陣は板敷」というように、構成は密教本堂が引用しつつ、和様の技術も踏襲されています。

東大寺大仏殿

柱に肘木を挿して軒を支えるなど、大仏様の手法が取り入れられています。

参考文献

日本建築史講義|著.海野聡|学芸出版社

建物が語る日本の歴史|著.海野聡|吉川弘文館

建築の歴史|編.西田雅嗣・矢ケ崎善太郎|学芸出版会

日本建築様式史|監修・太田博太郎|美術出版社

次の様式

西洋建築史年表

日本建築史年表

2026年2月16日

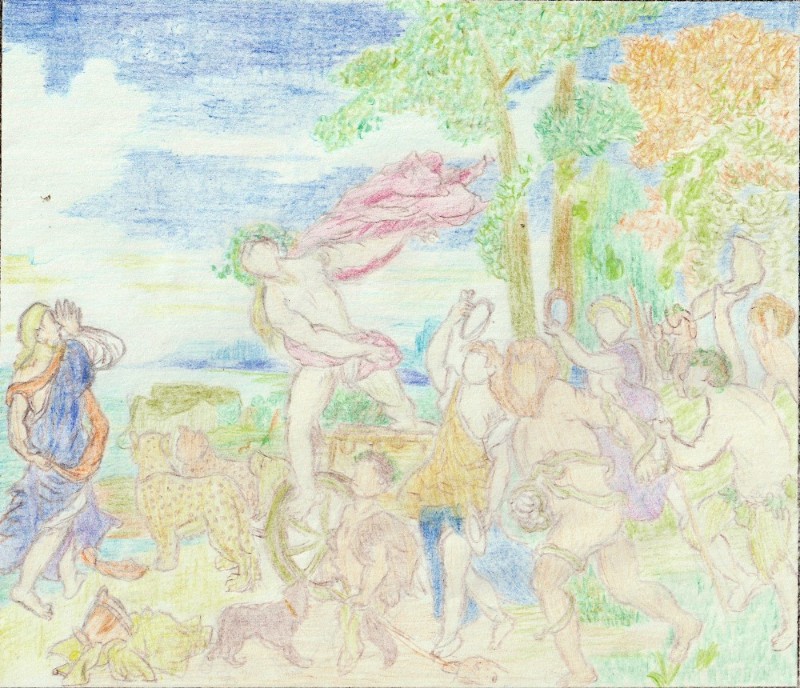

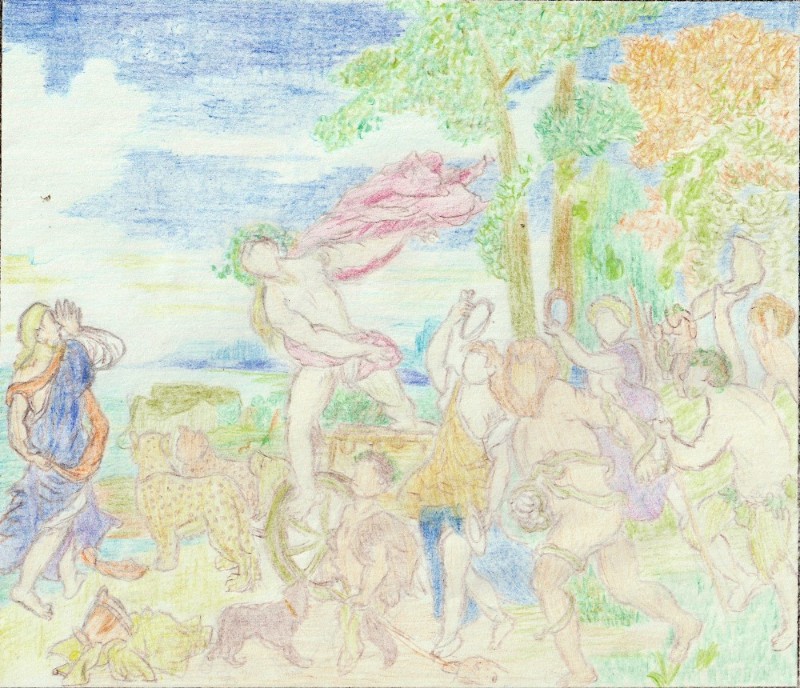

西洋絵画−フランス・バロック

舞台 フランス 太陽王ルイ14世が主権権を握る「絶対王政期」のフランスもまた、芸術の舞台となりました。自国の土壌で独自の様式を形成して行きます。 背景 フランスへ輸入 イタリア起源のバロックは、国境を超えてフランスにも広がりました。 伝統を守るフランス しかしフランスでのバロックは、主に前時代様式の否定として展開されて来た各地のバロックと異なり、「古典主義」的な傾向を保ちます。 それというのも、古典尊重のルイ王朝は「古代ローマを美術の範」としたからです。 王立アカデミーの設立 また、王立アカデミーの存在に ...

ReadMore

2026年2月16日

西洋絵画−クールベ=マネ

舞台 フランス 第二帝政期、パリの都市改革を始め、社会構造の大きな転換があったフランス。都会人の新しい生活様式などが誕生しました。 背景 産業革命・資本主義の時代 19世紀後半、いよいよ「産業革命」の成果が浸透し始め、かつ「資本主義」の波風が立ち始めました。 近代への突入 「科学技術の飛躍的な進歩」・「都市部への人口集中」・「階級対立の激化」・「西欧の世界進出に伴う異文化交流」などが、人々の日常生活に大きな影響を与えます。 近代絵画の始まり 絵画においては、クールベやマネといった近代絵画の創始者によって、 ...

ReadMore

2026年2月16日

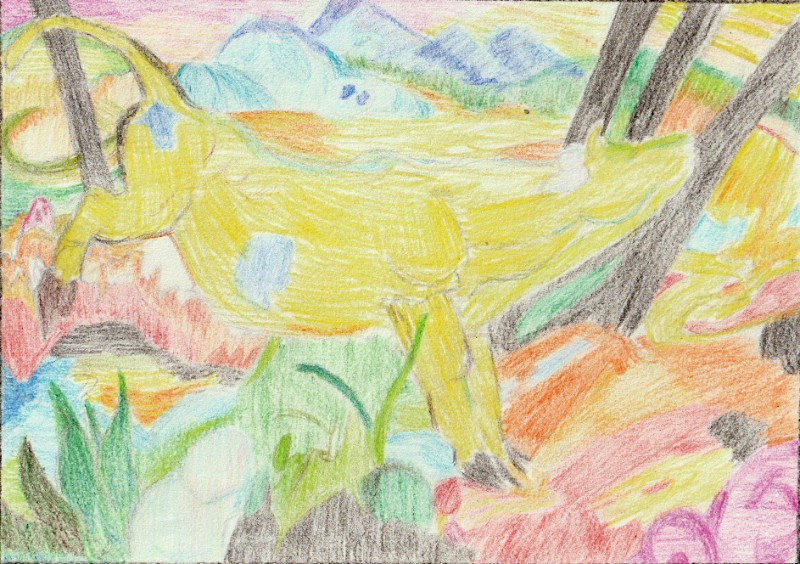

西洋絵画−ドイツ表現主義

著作権に対する配慮:当記事に掲載している模写作品の中には、著作権保護期間中のものが含まれています。そのため、「引用元(元絵)の明記」・「引用の必要性」・「画像は自前で用意すること」を徹底した上で、当記事の作成に望んでいます。 舞台 ドイツ これまでフランスに押され気味であまり活躍の場がなかったドイツでしたが、遂に自国を始点とする芸術運動の波風が立ち始めます。というのも、「近代化」を急激に進めて行ったドイツでは、それだけ社会に対する不満も生まれやすく、「苦しみを表現する画家」たちを産むには最適な土壌だったか ...

ReadMore

2026年2月16日

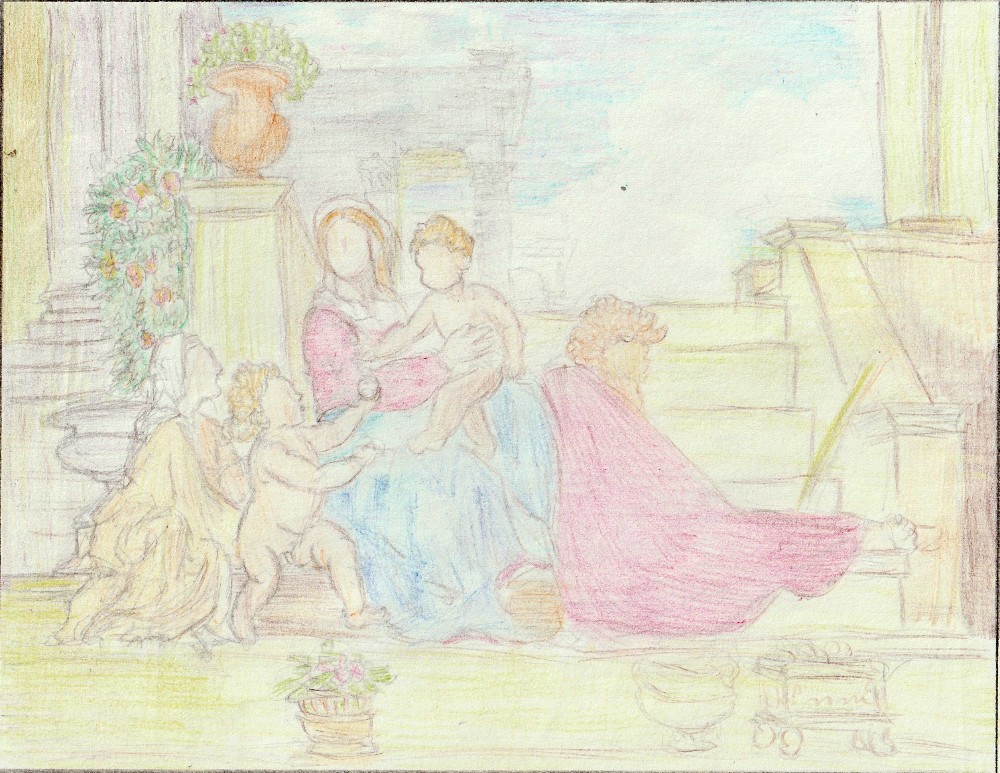

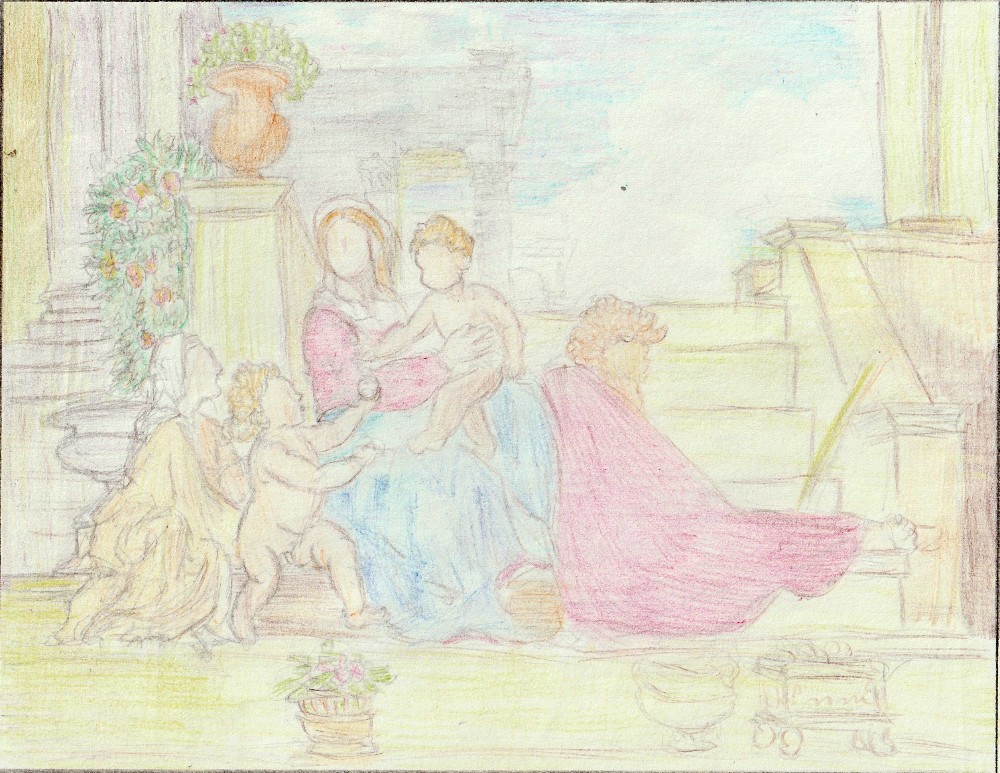

西洋絵画−ヴェネツィア派

舞台 ヴェネツィア ローマで盛期ルネサンスが盛り上がりを見せていたその頃、東方とヨーロッパを結ぶ貿易で富を蓄積したヴェネツィアでは、別のルネサンスが誕生していました。一般に、ヴェネツィア派と呼ばれるものです。 背景 裕福な市民が誕生 ヴェネツィアでは、教会や市当局だけでなく、富裕で教養ある個人からの注文も盛んになりました。 個人受けする作品が流行 彼らは、伝統的な物語の著述よりも「感覚的な魅力」を要求します。 そのため、主題の重要性以上に、「鑑賞者が満足する」ような作品が好まれました。 特徴と画家 鮮やか ...

ReadMore

2026年2月16日