2026年2月4日

西洋建築-イギリス・ルネサンス

背景 薔薇戦争 1455年、ランカスター家とヨーク家の間の王位継承を巡る争いが原因で、薔薇戦争*が始まりました。1461年、ヨーク家のエドワード4世がランカスター家を破り、王位に就くことで、この争いは一応の決着が着きます。しかしその後、ランカスター家のヘンリー6世が復位し、1470年代には再び戦争が勃発しました。最終的には、ヨーク家のリチャード3世が1485年にランカスター家のヘンリー7世に敗北し、決着となりました。そして、ヘンリー7世が王位に就いたことで、テューダー王朝が始まります。 薔薇戦争という名称 ...

ReadMore

2026年2月4日

西洋建築-フランス・バロック

時代背景 ブルジョワ階級の台頭 フランスはアンリ4世の治世の下、ようやく政治的にも経済的にも安定した時代を迎えました。そしてこの安定期の中で、新興ブルジョワ階級が台頭してきます。彼らは商業・手工業・金融などで成功を収めた人々であり、血統による身分制度ではなく、自らの実績や成功によって社会的地位を確立しようとしました。 また、アンリ4世は彼らの支持を受けて王位に就いたこともあって、ブルジョワ階級の代表者を重用したり、商工業者や金融業者の権利を保障する政策を進めました。彼らに対して特権や称号を与え、社会的地位 ...

ReadMore

2026年2月4日

日本建築-飛鳥・奈良(寺院)

時代背景 仏教の伝来 六世紀半ば頃、仏教が百済から日本に伝来*しました。その教えが持ち込まれると同時に、それを体現する場として寺院建築が必要になり、それに由来して仏教建築の新技術が持ち込まれます。 聖明(百済の王子)は、日本の皇室との外交関係を深めるために、日本に渡来し仏教を伝えたとされています。 仏教を受け入れるか、拒否するか ただ、仏教は満場一致で受け入れられた訳ではありませんでした。いわゆる、「排仏派」と「崇仏派」に分かれます。 国際情勢に明るい蘇我氏は賛成 主に「崇仏」を主張したのは、渡来人勢力と ...

ReadMore

2026年2月4日

西洋建築-イタリア・ルネサンス

前の様式 舞台 イタリア・ルネサンスの舞台は、市民階級がいち早く台頭したイタリアの商業都市「フィレンツェ」です。 時代背景 イタリアは、中世において商業や金融の中心地として栄え、豊かな都市国家へと発展しました。このような繁栄の中で、芸術家や学者が集まり、文化的な交流が盛んに行われるようになります。また、イタリアでは古代ローマや古代ギリシャの文化が受け継がれていましたが、ルネサンス期において、これはキリスト教中心の中世思想に対する反発という形をとって現れました。 キリスト教世界のほころび 中世ヨーロッパ社会 ...

ReadMore

2026年2月4日

西洋建築-ゴシック

背景 中央集権の基盤が整い始める 当時のヨーロッパは、多くの小国家や地方政府が存在し、権力の分散化が進んでいました。そんな中、国王たちは中央集権化政策を進め、自らの権力を強化し、統治の効率化を図ります。王権の強化、法律の統一、行政機構の整備、課税制度の整備などが行われました。かくして、地方領主の手中にあった統治が国王の下に回収されます。 中央集権化政策:政治的な権限や権力が中央政府に集中すること。 特に勢いがあったのは、ルイ7世です。各地の貴族や教会が持っていた法的な特権を制限することで、自身の王権強化に ...

ReadMore

前の様式

背景

近代芸術の到達点

アーツ・アンド・クラフツ運動*から始まった近代芸術運動は、当初は手工業に重点を置きながらも、デ・ステイル*やドイツ工作連盟*などを経て、機能主義にたどりつきました。

アーツ・アンド・クラフツ運動:機械生産による大量生産と標準化が進む一方で、一つ一つの製品としての質は悪化してしまいます。これに対し、手仕事や伝統工芸品を再評価することによって、製品の質を向上させることを目的としました。

デ・ステイル:芸術によって人々の生活環境を改善しようとした点はアーツ・アンド・クラフツ運動と同様ですが、デ・ステイルの場合、美的な要素だけでなく、機能性や実用性を追求することで、生産性や効率性を高めることを目的としました。

ドイツ工作連盟:これまでの芸術運動は機械産業に否定的でしたが、ドイツ工作連盟ではむしろ、産業デザインの中に芸術的な要素を取り入れて、製品の質向上を図りました。

そして1919年には、ドイツ・ヴァイマルで国立バウハウス美術学校*が設立され、合理性と機能性を重視し、無駄を省いたシンプルかつ洗練されたデザインが教育プログラムとして採用されました。かくして、機能性と美的価値の両立というモダニズム建築の思想が確立されていくのです。

バウハウス:ヴァルター・グロピウスが、「芸術と工芸は一体である」という理念を掲げて設立した学校。芸術家・デザイナー・工業家・技術者・建築家などが共同で学ぶことで、新しい時代に必要なデザインを生み出すことを目指しました。

モダニズム建築による合理的かつ機能的な設計原理は、やがて国境を超えて共通の価値観となります。また、コンクリートや鋼鉄などの近代的な材料の使用も、現代社会においては必要な要素の一つであり、これらを備えたモダニズム建築は国際的な建築様式として認知されていくのです。

そしてそれはグロピウスの理念「合理的な建築は国際的な普遍性を持つ」から由来して、インターナショナル・スタイル〈国際様式〉と命名されました。

特徴

機能主義の理念

近代工業技術の発達と普及、「事物が形そのものに先行する」という「機能主義」の理念は、建築に全世界に共通する普遍性をもたらすと期待されました。

画一性

「単純な箱型」・「大きなガラス窓」・「無装飾の壁面」を主な特徴とします。ただ、このスタイルは近代建築の普及に一役買った一方で、「画一的なデザイン」を世界各地に広めてしまったという一面もありました。

造形・表現

インターナショナル・スタイルのデザインは、「近代的な材料」及び「構造形式」から導かれる、「構法的合理性」に裏付けられていました。そのため、「鉄」・「コンクリート」・「ガラス」といった、近代の「工業製品」の使用と、「柱梁構造」の採用が前提になります。反対に、縦長の窓しか開けられない「厚い耐力壁」や「傾斜屋根」は、「非合理的」なものとして忌避されました。また、抽象主義的な観点から「装飾」も否定されます。かくして、「単純な箱型」を基本とする、「平滑」かつ「白く塗られた無装飾の壁」・「連続する窓」が定式化されたのです。

垂直・水平の構成や、単純な陸屋根

バウハウス校舎|W・グロピウス

彼らの規範となったのは、グロピウスです。「装飾を排除」し、かつ「抽象的な表現」を行いました。「ガラス」や「鉄」などの近代的な材料が、大胆に用いられています。

平板を駆使した構成

バルセロナ・パヴィリオン|ミース・ファン・デル・ローエ

この建物では、「平板」による要素的な「構成」と、「流動的な空間」が「統合」されています。

土地に限定されない様式

サヴォア邸|ル・コルビュジェ

「柱梁構造」による「単純な箱」・「ピロティ」・「水平連続窓」・「屋上テラス」など、コルビジュエの思想が最大限具現されたこの傑作は、インターナショナル・スタイル住宅の「お手本」となりました。

参考文献

西洋建築入門|著.森田慶一|東京大学出版会

建築の歴史|編.西田雅嗣・矢ケ崎善太郎|学芸出版会

西洋建築様式史|著.熊倉洋介・末永航・etc|美術出版社

美術史〈西洋〉|編・中山公男 中森義宗|近藤出版社

西洋建築史年表

日本建築史年表

2026年2月4日

西洋絵画−立体派〈キュビズム〉

著作権に対する配慮:当記事に掲載している模写作品の中には、著作権保護期間中のものが含まれています。そのため、「引用元(元絵)の明記」・「引用の必要性」・「画像は自前で用意すること」を徹底した上で、当記事の作成に望んでいます。 舞台 フランス 産業革命以来、急速な進歩によりもたらされた「世界の拡大化」は、多種多様な芸術運動の下、「専門化」・「分化」を押し進めました。そんな中で、新しい視覚体験が模索されます。そして、「形態」と「構成」の面で大きな変革が起きたのはフランスでした。 背景 感覚派から知性派へ 野獣 ...

ReadMore

2026年2月4日

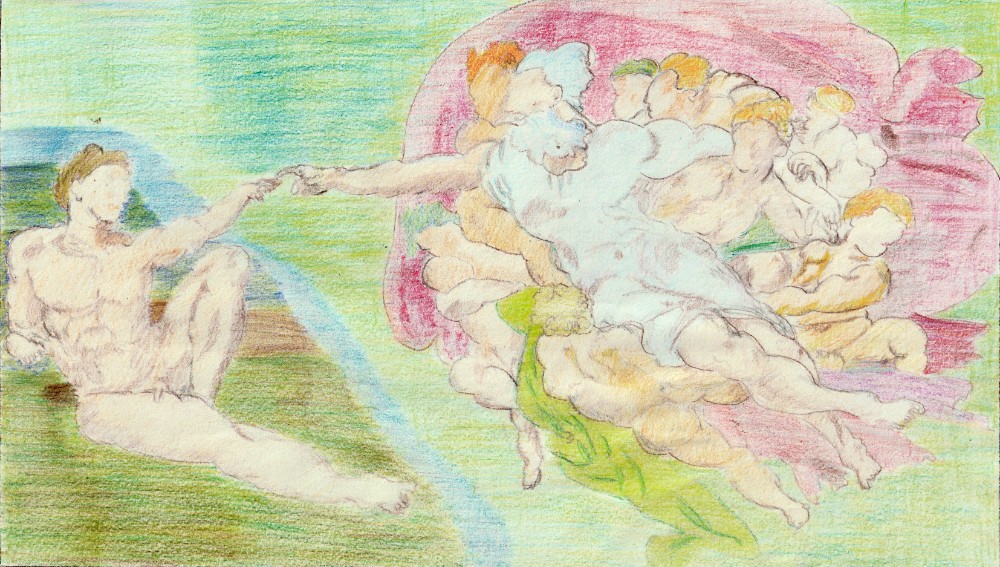

西洋絵画−盛期ルネサンス

舞台 ローマ 1492年、芸術文化を支えたロレンツォ・デ・メディチの没後、「フィレンツェ」は、ドメニコ会修道僧サヴォナローラの支配下に置かれ、やや停滞期を迎えます。その一方で、ユリウス二世に代表される辣腕の教皇の下で、「ローマ」は活気を取り戻しました。かくして、ルネサンスの舞台は「フィレンツェからローマへ」移ります。 背景 巨匠の時代 15世紀末から16世紀初頭にかけてのおよそ30年間、一般には盛期ルネサンスと呼ばれます。この時代は、「巨匠の時代」でした。 古代や自然の超克 彼らは自らの才能を自覚し、「古 ...

ReadMore

2026年2月4日

西洋絵画−クールベ=マネ

舞台 フランス 第二帝政期、パリの都市改革を始め、社会構造の大きな転換があったフランス。都会人の新しい生活様式などが誕生しました。 背景 産業革命・資本主義の時代 19世紀後半、いよいよ「産業革命」の成果が浸透し始め、かつ「資本主義」の波風が立ち始めました。 近代への突入 「科学技術の飛躍的な進歩」・「都市部への人口集中」・「階級対立の激化」・「西欧の世界進出に伴う異文化交流」などが、人々の日常生活に大きな影響を与えます。 近代絵画の始まり 絵画においては、クールベやマネといった近代絵画の創始者によって、 ...

ReadMore

2026年2月4日

絵画−野獣派〈フォーヴィスム〉

著作権に対する配慮:当記事に掲載している模写作品の中には、著作権保護期間中のものが含まれています。そのため、「引用元(元絵)の明記」・「引用の必要性」・「画像は自前で用意すること」・「非営利目的」を徹底した上で、当記事の作成に望んでいます。 舞台 フランス 産業革命以来、急速な進歩によりもたらされた「世界の拡大化」は、多種多様な芸術運動の下、「専門化」・「分化」を押し進めました。そんな中で、新しい視覚体験が模索されます。そして、色彩の面で大きな変革が起きたのはフランスでした。 背景 野獣派結成のきっかけ ...

ReadMore

2026年2月4日

西洋絵画−初期ルネサンス

西洋絵画史の始まり 西洋絵画史の精神は「人間性の自覚」にある、というのが私の基本的な考えの立場です。そのため、当ブログでは、初期ルネサンスを西洋絵画史の始まりとします。 舞台 フィレンツェ 初期ルネサンスの舞台は、市民階級がいち早く台頭したイタリアの商業都市「フィレンツェ」です。 時代背景 キリスト教世界のほころび 中世ヨーロッパ社会は、これまで精神的にはキリスト教に支えられてきました。しかし、このキリスト教観というのは、人間を神の摂理にのみ従う下僕として、その限りにおいて人生の意義を認めるものでした。そ ...

ReadMore