2026年2月17日

西洋建築-古代ローマ

時代背景 小さな村落から始まったローマ市 紀元前753年に誕生したローマ市は、最初こそ小さな村落に過ぎませんでした。 ヨーロッパ全域へ領土を拡大 しかし、紀元前5世紀末までにはエトルリア*などの周辺都市国家を、紀元前3世紀中頃までには南イタリアのギリシャ植民都市を支配下に置き、紀元前1世紀末には地中海沿岸全域をほぼを手中に治めます。 エトルリア:古代イタリア半島に存在した文明です。紀元前8世紀から紀元前3世紀にかけて栄えました。 異国文化を吸収 領土の拡大は、エトルリア文化や植民都市経由での古代ギリシャ文 ...

ReadMore

2026年2月17日

日本建築-禅宗様

時代背景 禅宗の伝来 12世紀末、栄西によって日本に禅宗がにもたらされました。禅宗では、これまでの仏教とは教義や儀式も異なるため、僧の生活や建築も変化していきます。 禅宗:仏教の教えを直接実践することで、真実を見出すことを目指します。基本的な修行としては、座禅が挙げられます。 14世紀頃までには、確固たる地位を築き上げることに成功しました。その背景には、得宗政権*や室町幕府が、既存の権門体制に代わる宗教勢力として、禅宗寺院に焦点が当てられたということがあります。得宗政権や室町幕府の支援を得て、禅宗は広く普 ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋建築史年表

古代ギリシャ|西洋建築の精神は、古代ギリシャを範とするところから始まります。その意味で、西洋建築史の出発点に相応しいと言えるでしょう パルテノン神殿 古代ローマ|「栄光の都」ローマ帝国という舞台は、古代ギリシャ建築とキリスト教建築の架け橋となりました コロッセウム闘技場 初期キリスト|西洋建築の代名詞、「教会建築」はここから始まります バシリカ式 集中堂式 ビザンティン|政治的な東西分裂は、建築様式にも影響を及ぼしました ハギア・ソフィア ロマネスク|別名「地方様式」とも言われるロマネスクは、各地の風土に ...

ReadMore

2026年2月17日

日本建築-浄土教

時代背景 末法思想の流行 平安時代には密教が広まり、仏教の信仰はますます篤くなっていった一方で、「末法思想」というものが流行していきます。 末法思想:釈尊の教えが失われていき、正法の世界から像法の世界を経て末法になっていくという考え方で、それは釈尊入滅後1500年から始まるとされていました。 浄土への憧れ 当時の人々にとって、末法時代の到来は、ある意味「世界崩壊」を意識させるものでした。そして、現世にもう望みがないのなら、あの世での幸せを願おう、と人々は強く願うようになります。その拠り所となったのが「極楽 ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋建築-フランス・新古典主義

背景 ヨーロッパ随一の絶対主義国家 フランスは17世紀後半、ルイ14世の時代を持って王権が頂点に達し、ヨーロッパ随一の絶対主義国家に成長しました。ルイ14世は絶対王政下で全権を握り、貴族や教会、一般市民にも厳しい統制を加えます。そして中央集権的な行政組織を整備し、強大な軍事力を築きました。 しかしその一方で、ルイ14世の統治による莫大な財政負担や、貴族・教会の排除などに対する不満は蓄積していきます。 ルイ14世亡き後は、ルイ15世が即位し、専制政治を引き継ぎましたが、この時にはすでに王権の権威は低下してお ...

ReadMore

時代背景

天皇中心の国作り

645年に始まる「大化の改新」の流れを汲み、天武天皇は強力な軍事政権の樹立を図りました。律令制度の整備や中央集権化を進め、地方豪族の独立性を抑えます。

大化の改新:天皇中心の国作りを目指した一連の改革

その際に彼が利用したのは、「神道」でした。「神道」を国教として定め、神社を統一的に管理することで、天皇の威光と神格化を図ったのです。

この時代、すでに仏教も伝来していましたが、古代日本の政治権力は、神々との関係性を重んじることで正統性を獲得することができたという背景もあり、仏教ではなく神道が選ばれました。

律令的神祇体制

そもそも古代日本においては、神々が宿るとされる自然現象や物事に対して信仰や崇拝が行われていました。しかしこれらの信仰や崇拝は、その地域や家族ごとに異なっていました。そのため国家の形成にあたっては、異なる信仰を統合し、神社を一元的に管理する必要性が生じます。そこで神社の管理や神職の任免、祭祀の規定などを定める「神祇制度*」によって、神道の組織化を進めたのです。

神祇制度:古代日本において、神道を組織化し、神社を管理するために設けられた制度。全国の祭祀施設にそれぞれ等級を設け、諸国の神々を天皇の支配下に位置付ける。

「神祇制度」において頂点に据えられたのは、最高神・天照大御神*を祀る「伊勢神宮」でした。伊勢神宮を頂点として、官社の体制が成立したのです。

天照大御神:天地創造の神であり、他の神々を生み出す存在。また、神々と人々の仲介者としての役割も担っています。そのため、日本の神道において最高神とされています。

政治に利用される宗教

このような一連の流れは、在来の神祇信仰を継承したというよりは、天武朝の皇祖神話の確立を機に、在来信仰の一部を天皇中心に再構築しようする政治的なプログラムでした。

様式の特徴

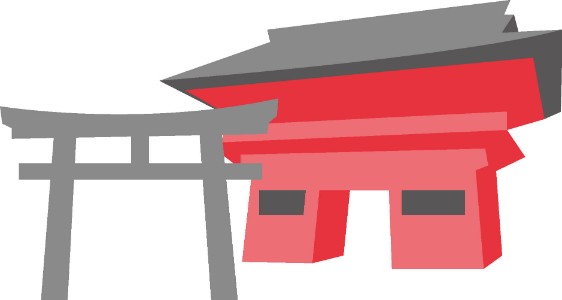

仏教の対抗馬としての神道

仏教が隆盛を極めるなか、日本の既存宗教であった神道においても、有力な神社が出現していました。仏教に対抗するかのように、神社では在来的な技法が用いられ、意識的に仏教的な要素が排除されます。

農耕生活で生まれた自然崇拝

そんな彼らの信仰は、いわば自然崇拝のようなものでした。それというのも、農耕中心の社会では、日照や雨など、自然の影響を大きく受けるからです。それは次第に、自然への畏怖や感謝へと変わり、やがて信仰の対象となっていくのでした。

神への感謝

自然を畏怖したり、感謝したり、そのような気持ちから、神に祈願あるいは感謝の意を捧げる祭りなどが行われるようになります。このような慣行が、神社建築を生むきっかけとなりました。

特徴

神社といえば、本殿があり、その中に神を祀るというのが一般的です。しかし、神道では元々、大きな山・泉が湧く場所・大木・大岩など、自然物を崇拝の対象としていたため、神を祀るための建築(神殿)は必ずしも必要とはされませんでした。実際に、神を祀る神殿がない神社もあります。

三輪山

奈良の大神神社は、三輪山を御神体とし、その拝所として神社が建てられました。

これとは別の系統で、屋代というものがあります。

登呂遺跡・高床倉庫

これは家屋に似た工作物を置き、ここに神が宿るとするのです。

ただし、現存の神社の体制はこの2つの系統とは別で、律令制による管理の下で発展してきました。

仏教伝来以前の技法を使う

日本の在来宗教にとって、大陸から持ち込まれた仏教建築の華やかさ・きらびやかさは脅威でした。その対抗手段として、復古的な意匠を用い、古い伝統を意図的に示すことで、差別化を図ります。視覚的に仏教建築と差別化することで、神社建築の独自性を確立しようとしたのでした。

宇治上神社本殿

その特徴としては、「切妻造の屋根」「非瓦葺」「堀立柱」「組物の不使用」などが挙げられます。また、材料もほぼ自然そのままの状態で使用することで、素朴かつ崇高な雰囲気を目指しました。

「柱」への信仰

特に日本では、柱への強い信仰があります。太い木が立っていることへの信仰が強く、諏訪大社の御柱や伊勢神宮の心御柱などがその例です。

諏訪大社・御柱

「心御柱」は構造的には不要ですが、宗教的な象徴として用いられました。「神秘性」や「禁忌性」を放ちます。

式年造替

神社建築は、一度建てたものを壊れるまで維持していくのではなく、定期的なサイクルで建て替えていきます。これによって、神の場所を定期的に綺麗にすることを大事にしていたのです。ただし、建て替えとはいっても、それは必ず同じ形で継承されていきます。すなわち、古式が遵守されるのです。古式は主に三つに分類されます。唯一神明造・大社造・住吉造です。それぞれ解説していきます。

唯一神明造

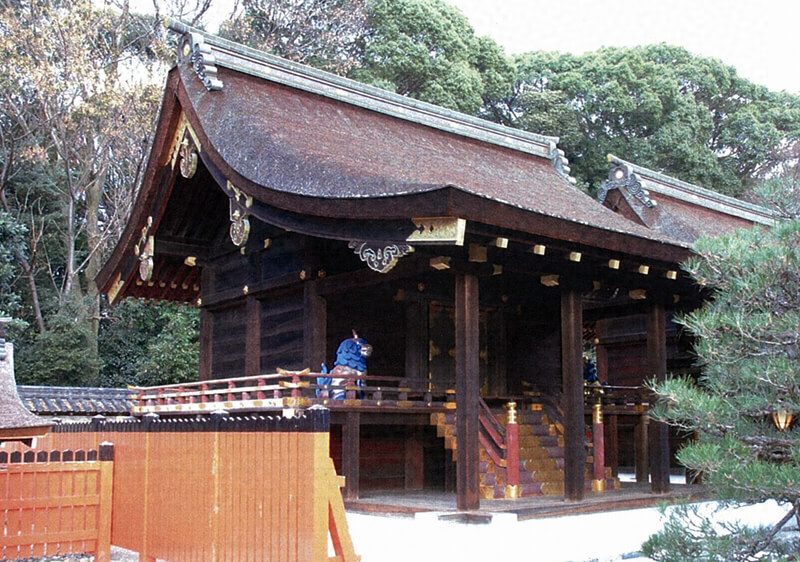

伊勢神宮内宮正殿・復元

反りのない切妻造の茅葺の平入屋根で、太い柱は地中に埋められ、高い床を張っています。直線的に構成されており、簡素でありながらも力強さを兼ね備えているのが魅力の一つです。

大社造

出雲大社・復元模型

通常、柱間は奇数になるよう意識され、建物の中軸に柱が置かれないようにしますが、出雲大社は二間(偶数)で構成されているため、正面中央に柱が置かれました。それに伴い、正面の大きな階段は、建物の中央ではなく、右に寄った位置に取り付けられました。

住吉造

住吉大社

住吉造は、心御柱を持ちません。四つの本宮からなり、第一本宮から第三本宮を直線的に並べ、第四本宮は第三本宮と並列に配置されました。比較的細長い平面で、内部は手前の背後の二室に分かれています。

廂が付くか、否か

上に挙げた三つの造りは、いずれも「廂の付かない形式」です。対して、「身体舎に廂が付くもの」として、「流造」と「春日造」の二つが挙げられます。また、柱の建て方にも違いがあり、先に挙げた三者は「地面の上に直接」柱が建てられているのに対し、後の二者は「土台の上に」柱を建てられました。

流造

賀茂御祖神社・西本殿

「流造」の場合、「廂は平側」に付けられました。

春日造

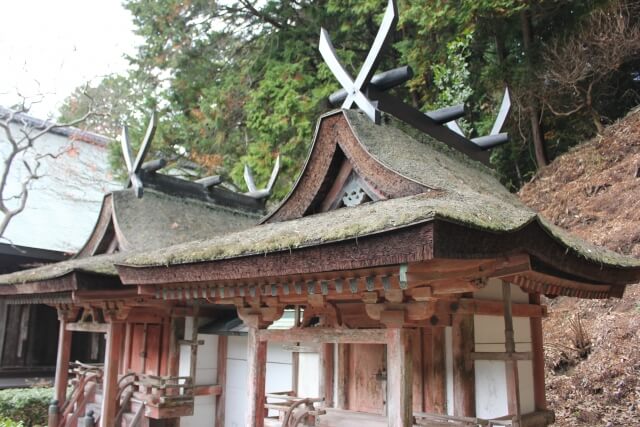

松尾神社本殿

「春日造」の場合、「廂は妻側」に付けられました。また、この建物では「疎垂木」という方法が使われていて、垂木は疎らに置かれています。対して、垂木が密に置かれたものを「密垂木」といいます。

疎垂木

円成寺春日堂・白山堂

「疎垂木」の例としては、上の写真、円成寺春日堂・白山堂が典型です。組物が使用されており、仏教建築からの影響も伺えます。いずれにしても、すのこ縁が正面側にだけ付けられているというのは共通です。正面に廂と階段が付き、これによって正面性が強調されました。

八幡造

また、もう一つの別例として、八幡造も有名です。

石清水八幡宮

「八幡造」では、2棟の切妻造の建物がくっ付く形で並べられました。そして、楼門と回廊で本殿を囲む社頭の構成は、後の神社に大きな影響を及ぼすことになります。

参考文献

日本建築史講義|著.海野聡|学芸出版社

建物が語る日本の歴史|著.海野聡|吉川弘文館

建築の歴史|編.西田雅嗣・矢ケ崎善太郎|学芸出版会

日本建築様式史|監修・太田博太郎|美術出版社

次の様式

西洋建築史年表

日本建築史年表

2026年2月17日

西洋絵画−北方ルネサンス

舞台 アルプス以北 イタリアでルネサンスが盛り上がりを見せていたその頃、アルプス以北の国々でも独自の流れが形成されていました。イタリア・ルネサンスと区別して、北方ルネサンスと呼ばれます。 背景 市民階級の台頭 15世紀のフランドル地方では、「毛織物工業」と「国際貿易の振興」に伴って「市民階級」が台頭して来ました。 ありのままを描く それに呼応するように、「風景画」や「風俗画」なども受け入れられるようになります。 イタリア・ルネサンスでは「古典美」を理想の範としたのに対し、北方ルネサンスは自然や人間の姿を「 ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋絵画−印象派

舞台 フランス フランス美術は西洋絵画史の主要舞台の座を確立しました。イギリス風景画の伝統もスペイン画家ゴヤの系譜もフランスに吸収され、オランダ画家ゴッホもこの地での修行を得て覚醒しました。 背景 印象派展の開催 1874年、モネ・ルノワール・セザンヌ・ドガ・ピサロらによって、展覧会が開かれました。 彼らの作品に共通して見られる「スケッチ的な作風」から、この展覧会に集まった彼らは総称して、「印象派」と命名されることになります。 多様性に満ちた印象派グループ しかし実際のところ、彼らには明確な意味での共有さ ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋絵画−フランス象徴主義

印象派に並行して、象徴主義が発展 舞台 フランス 象徴主義は各国において多様な発展を遂げました。中でも大きな影響を与えたのは、フランスにおいて展開された象徴主義です。 背景 もう一つの芸術運動 19世紀後半、印象派が盛り上がりを見せていたその頃、並行して別の流れが形成されていました。 商業化する芸術 先導したのは、「科学」と「機械万能」という時代における「実利的なブルジョア精神」や、「芸術の卑俗化」に嫌気がさした画家たちです。 人間の内面を描く 彼らは、人間存在とその運命に関する「深い苦悩」・「精神性への ...

ReadMore

2026年2月17日

絵画−野獣派〈フォーヴィスム〉

著作権に対する配慮:当記事に掲載している模写作品の中には、著作権保護期間中のものが含まれています。そのため、「引用元(元絵)の明記」・「引用の必要性」・「画像は自前で用意すること」・「非営利目的」を徹底した上で、当記事の作成に望んでいます。 舞台 フランス 産業革命以来、急速な進歩によりもたらされた「世界の拡大化」は、多種多様な芸術運動の下、「専門化」・「分化」を押し進めました。そんな中で、新しい視覚体験が模索されます。そして、色彩の面で大きな変革が起きたのはフランスでした。 背景 野獣派結成のきっかけ ...

ReadMore

2026年2月17日

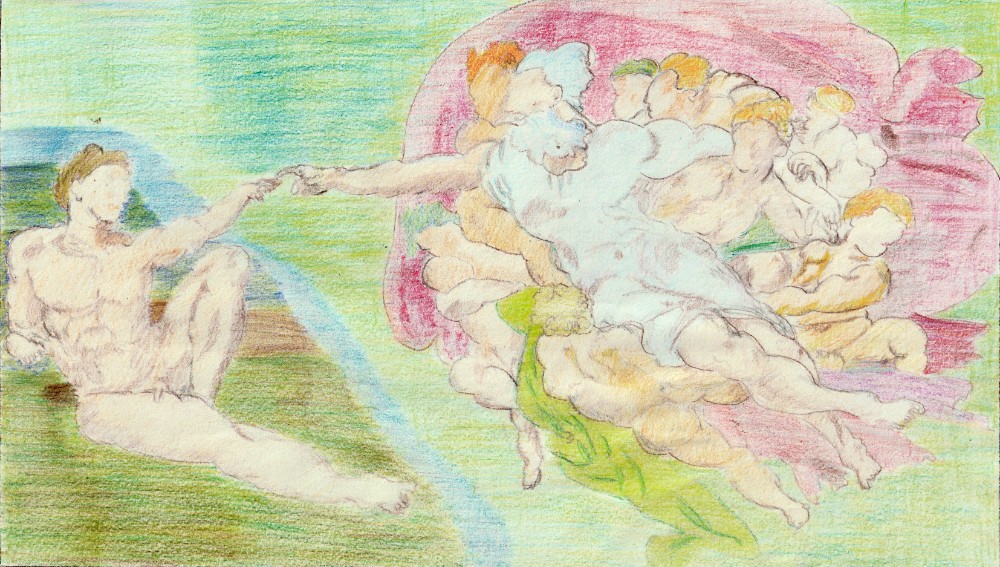

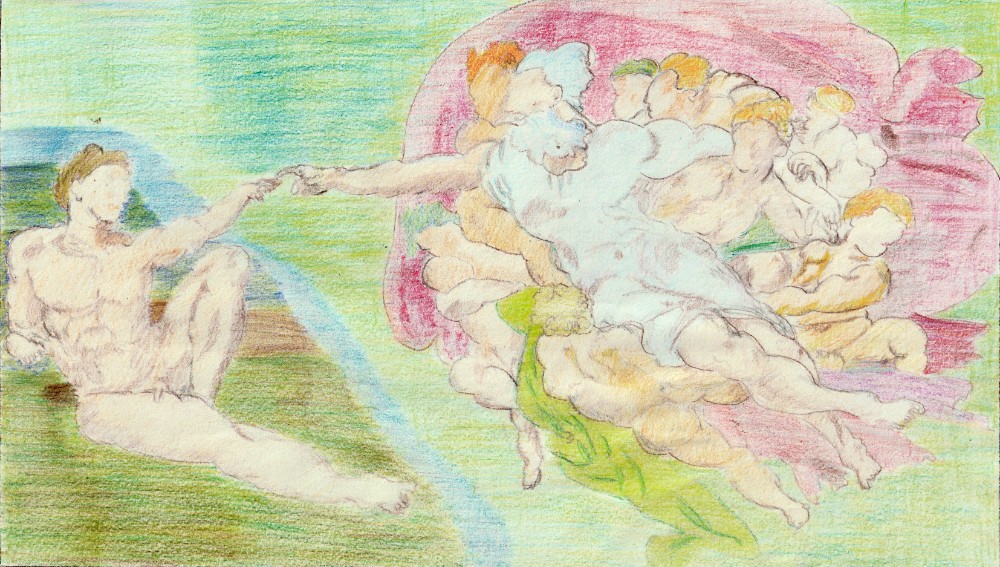

西洋絵画−盛期ルネサンス

舞台 ローマ 1492年、芸術文化を支えたロレンツォ・デ・メディチの没後、「フィレンツェ」は、ドメニコ会修道僧サヴォナローラの支配下に置かれ、やや停滞期を迎えます。その一方で、ユリウス二世に代表される辣腕の教皇の下で、「ローマ」は活気を取り戻しました。かくして、ルネサンスの舞台は「フィレンツェからローマへ」移ります。 背景 巨匠の時代 15世紀末から16世紀初頭にかけてのおよそ30年間、一般には盛期ルネサンスと呼ばれます。この時代は、「巨匠の時代」でした。 古代や自然の超克 彼らは自らの才能を自覚し、「古 ...

ReadMore