2026年2月17日

西洋建築-アーツ・アンド・クラフツ

背景 分業体制の始まり 19世紀後半のイギリスでは、産業革命によって工業化が進み、工業製品の需要も高まっていました。それに伴い、機械による大量生産や標準化が進む一方で、工芸品や手仕事の価値は低下していきます。 モリスが立ち上がる 機械的かつ分業的な生産方式を強いられる現状に、一人の男が声を挙げました。我らがW・モリスです。彼は機械による大量生産や標準化に反対し、手仕事や伝統工芸品の価値の再評価を図ったのです。 彼は芸術を労働における人間の悦びの表現であると主張しました。そして物作りの労働が悦びと感じられる ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋建築-イギリス・ルネサンス

背景 薔薇戦争 1455年、ランカスター家とヨーク家の間の王位継承を巡る争いが原因で、薔薇戦争*が始まりました。1461年、ヨーク家のエドワード4世がランカスター家を破り、王位に就くことで、この争いは一応の決着が着きます。しかしその後、ランカスター家のヘンリー6世が復位し、1470年代には再び戦争が勃発しました。最終的には、ヨーク家のリチャード3世が1485年にランカスター家のヘンリー7世に敗北し、決着となりました。そして、ヘンリー7世が王位に就いたことで、テューダー王朝が始まります。 薔薇戦争という名称 ...

ReadMore

2026年2月17日

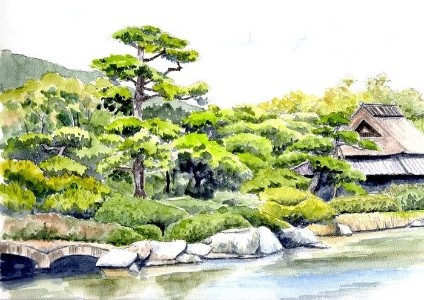

日本建築-禅宗様

時代背景 禅宗の伝来 12世紀末、栄西によって日本に禅宗がにもたらされました。禅宗では、これまでの仏教とは教義や儀式も異なるため、僧の生活や建築も変化していきます。 禅宗:仏教の教えを直接実践することで、真実を見出すことを目指します。基本的な修行としては、座禅が挙げられます。 14世紀頃までには、確固たる地位を築き上げることに成功しました。その背景には、得宗政権*や室町幕府が、既存の権門体制に代わる宗教勢力として、禅宗寺院に焦点が当てられたということがあります。得宗政権や室町幕府の支援を得て、禅宗は広く普 ...

ReadMore

2026年2月17日

日本建築-密教

時代背景 仏教と政治 この時代、仏教は政治と深い関係にありました*。また、寺院は政治的・官僚的な組織を形成していました*。そのため、寺院が勢力を強めて行くに従い、政治を左右する存在になって行きます。時には天皇位の簒奪さえも企てられました。かくして、政治に対する仏教の影響は看破できないものとなっていくのです。 仏教と政治:仏教伝来の当初、僧侶は天皇家に仕え、国家を守護する役割を担っていました。そのため、天皇家や貴族から保護を受けるようになります。彼ら政治権力者たちの思惑は、仏教を利用して自らの権威や権力を確 ...

ReadMore

2026年2月17日

日本建築-浄土教

時代背景 末法思想の流行 平安時代には密教が広まり、仏教の信仰はますます篤くなっていった一方で、「末法思想」というものが流行していきます。 末法思想:釈尊の教えが失われていき、正法の世界から像法の世界を経て末法になっていくという考え方で、それは釈尊入滅後1500年から始まるとされていました。 浄土への憧れ 当時の人々にとって、末法時代の到来は、ある意味「世界崩壊」を意識させるものでした。そして、現世にもう望みがないのなら、あの世での幸せを願おう、と人々は強く願うようになります。その拠り所となったのが「極楽 ...

ReadMore

前の様式

時代背景

力をつける寺社

この時代の寺社は、各地に荘園*を持つようになり、財政的にも潤っていました。それに伴い、政治的な力も強めていきます。

荘園:領主が自らの所有する土地を農民や奴隷などに貸し出して、彼らからの税を収める経営形態。土地を借りる農民や奴隷は、作物や畜産物などの収穫物や一定の労役を支払うことによって生計を立てていました。

僧兵による武装化

寺社が権力を握る中、自分たちの力で社会を切り開き、大和国の実権を握ったのは平清盛でした。もちろん、もともと大和国での特権を保持していた南都寺院からすれば、それは面白い話ではありません。彼らは、自らの特権が侵されることを理由に平家と対立、皇室や摂関家の権威を盾に、僧兵を組織し武装化しました。

平氏vs対抗勢力

しかし、後白河法皇や関白藤原基房が平清盛の軍事力によって制圧されると、いよいよ南都寺院の立場も危うくなります。そこで、平氏と対立する勢力(諸国の源氏・延暦寺・園城寺など)と手を組み、いよいよ争いは本格化していったのです。

南都焼き討ち

大きな動きがあったのは1180年。平清盛の命を受けた平重衡率いる四万の軍勢が、僧兵をなぎ倒して南都に攻めいります。これによって、奈良時代に建てられた大伽藍の大半が焼き尽くされる事態となりました。

寺院の復興

しかしその後、源頼朝によって平家は追討。頼朝は「守護」・「地頭」を設置し、武家の安定政権を築いていきました。そして頼朝は、人心掌握の手段として、平氏に焼かれた寺院の復興に力を入れます。その象徴ともいえるのは、東大寺大仏殿の再建です。平氏によって焼かれた大仏殿を源氏が復興することは、平氏から源氏への移り変わりを世に知らしめるものでもあったからです。

守護:地方の支配者。一定の地域に対する統治権限を有し、軍事的な力を背景に、その地域を支配しました。また、守護は、領主や国司、朝廷などの中央政権との連絡役としても機能しました。

地頭:領主や守護などの支配層と領民との間に立って、地域社会を取りまとめる重要な役割を果たしました。

頼朝の協力

もっとも、東大寺の復興を始めたのは後白河法皇でした。ただ、源頼朝が守護や地頭を各地に置いていたため、後白河法皇は現地の地頭たちから反発を受け、復興に少々手こずっていました。しかし、頼朝が東大寺復興への協力の意思を示した*ことにより、復興は進展します。

頼朝が東大寺復興を援助したのは、畿内での影響力を示すためでした。頼朝は子供の頃に伊豆に流されており、畿内の中央政権付近にはいなかったため、中央での影響力がまだなかったからです。大きな建築事業は、社会に影響力を誇示する絶好の機会だったのです。

特徴

材料不足

東大寺の復興は困難を極めました。理由の一つとして、木材の調達に苦戦したというのがあります。復興するべき大仏殿は、当時にして最大規模を誇るものであったため、その再建には長く太い木を大量に用意する必要があったからです。また、この時代の時点ですでに大材を使った建物が多数造られていたことも要因に挙げられます。

強度不足

再建を難しくしたもう一つの理由として、当時の建築技術における「構造的な欠陥」も挙げられます。特に地震などによる水平方向の力に弱く、それ故たちまち大地震によって大きな被害をこうむるのでした。

これらの経済的・技術的な難題を解決するべく、中国から新たに導入された工法・構法が大仏様です。

造形

大仏様の元となったのは、中国福健省近辺の建築様式といわれており、実際に中国への渡航経験があった重源によってもたらされました。

材料の節約

東大寺鐘楼

長い部材を節約するために、継手・仕口が多用されました。また、太い部材を節約するために、断面が円形の虹梁が使用されました。

分厚い板を節約するために、扉には桟唐戸が用いられ、藁座を付けて扉が吊られました。

浄土寺浄土堂

出典元:日日日影新聞

出典元:日日日影新聞

天井を張らなくてよい「化粧屋根裏」を採用し、部材を節約すると同時に、重量も減らし、構造的な強化を図りました。

構造の強化

東大寺南大門

地震などにも強いつくりとするため、柱を貫通する部材(貫・挿肘木など)を多様して、軸部を水平方向に固めました。

また、柱を貫通した部材の先端に木鼻を設けることで、隅柱上部で頭貫を十字形に直交させ、組み固めることが可能となりました。これも構造の強化へと繋がります。

大仏様のその後

東寺金堂

大仏様は、巨大建築のための技術であったため、それ自体が広く普及することはありませんでした。また、大仏様は重源が関わった建物にほぼ限定されるという側面もあります。そのため、様式としての規範はなく、あくまでもそれは参考にされる具合で、後代へと受け継がれていきました。ただ、ここで用いられた様々な工夫は後代にも受け継がれ、日本建築の発展にも大きく寄与することになります。

参考文献

日本建築史講義|著.海野聡|学芸出版社

建物が語る日本の歴史|著.海野聡|吉川弘文館

建築の歴史|編.西田雅嗣・矢ケ崎善太郎|学芸出版会

日本建築様式史|監修・太田博太郎|美術出版社

次の様式

西洋建築史年表

日本建築史年表

2026年2月17日

西洋絵画−フランス象徴主義

印象派に並行して、象徴主義が発展 舞台 フランス 象徴主義は各国において多様な発展を遂げました。中でも大きな影響を与えたのは、フランスにおいて展開された象徴主義です。 背景 もう一つの芸術運動 19世紀後半、印象派が盛り上がりを見せていたその頃、並行して別の流れが形成されていました。 商業化する芸術 先導したのは、「科学」と「機械万能」という時代における「実利的なブルジョア精神」や、「芸術の卑俗化」に嫌気がさした画家たちです。 人間の内面を描く 彼らは、人間存在とその運命に関する「深い苦悩」・「精神性への ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋絵画−オランダ・バロック

舞台 オランダ 16世紀末、「プロテスタント」勢力の強かったフランドル地方の北部にて、「スペイン領からの独立」を果たした新教国、オランダが誕生しました。 背景 イタリアからオランダへ輸入 イタリア起源のバロックは、国境を超えてオランダにも広がりました。 プロテスタントの国 オランダ共和国として独立を果たし、「東インド会社等の国際貿易」により、目覚ましい「経済発展」を遂げたオランダは、その経済力を背景にオランダ独自の「市民文化」を繁栄させていました。 「プロテスタントの国」であったオランダでは、「教会よりも ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋絵画−イタリア・バロック

舞台 イタリア 16世紀後半のイタリア、おおよそ芸術活動の低迷期に入っていました。しかし、カラヴァッジョの活躍によって、ローマで新たな盛り上がりを見せます。その後、カラヴァッジョ様式は国際的な広がりを見せました。(本記事では、イタリアに比較的近しい展開を見せたフランドル・スペインも一緒に取り上げます) 背景 宗教改革に対抗するカトリック教会 カトリック協会の免罪符を直接のきっかけに、「宗教改革」が勃発。離れていった信者の心を取り戻すため、カトリック教会は「反宗教改革」に乗り出しました。 分かり易さを武器に ...

ReadMore

2026年2月17日

2026年2月17日

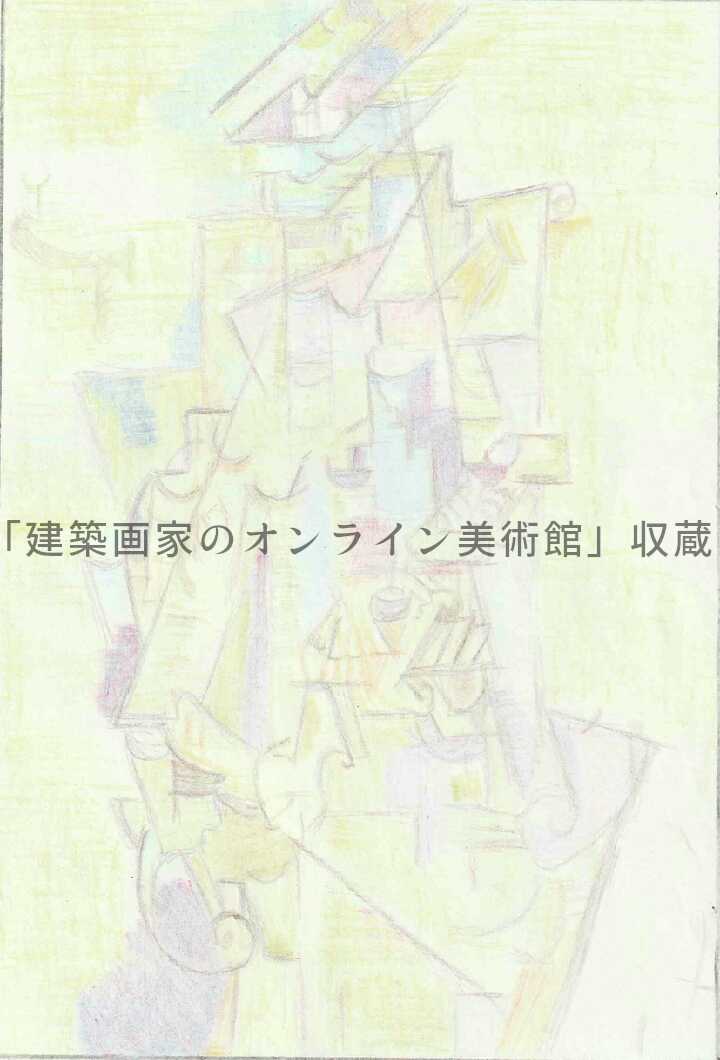

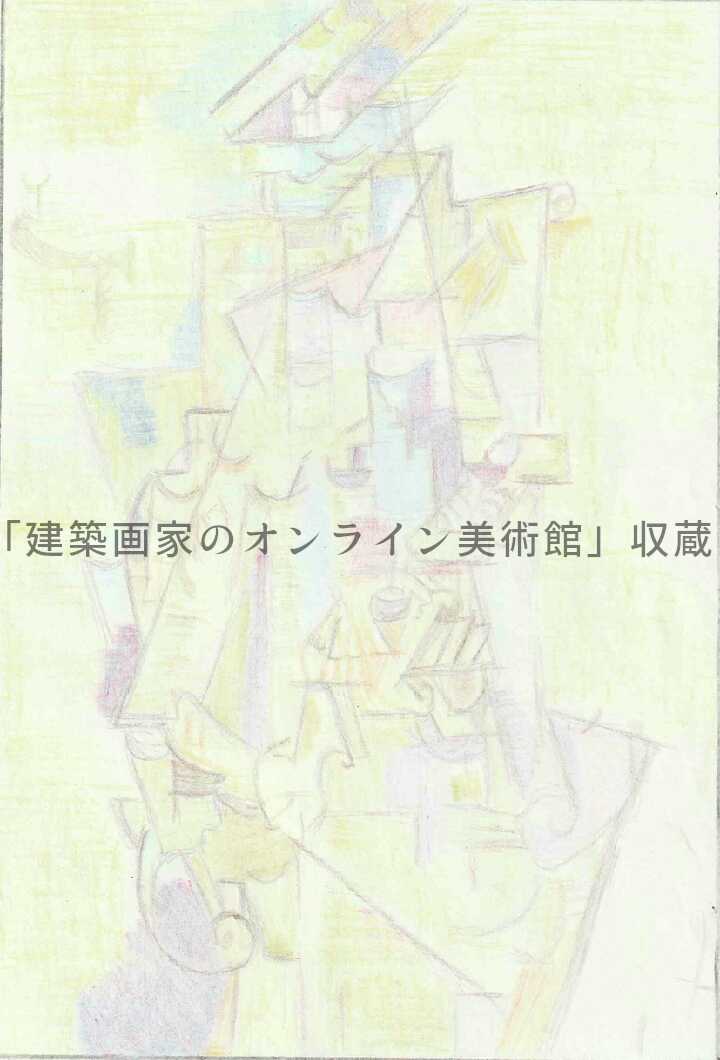

西洋絵画−立体派〈キュビズム〉

著作権に対する配慮:当記事に掲載している模写作品の中には、著作権保護期間中のものが含まれています。そのため、「引用元(元絵)の明記」・「引用の必要性」・「画像は自前で用意すること」を徹底した上で、当記事の作成に望んでいます。 舞台 フランス 産業革命以来、急速な進歩によりもたらされた「世界の拡大化」は、多種多様な芸術運動の下、「専門化」・「分化」を押し進めました。そんな中で、新しい視覚体験が模索されます。そして、「形態」と「構成」の面で大きな変革が起きたのはフランスでした。 背景 感覚派から知性派へ 野獣 ...

ReadMore