2026年2月17日

西洋建築-インターナショナル・スタイル

背景 近代芸術の到達点 アーツ・アンド・クラフツ運動*から始まった近代芸術運動は、当初は手工業に重点を置きながらも、デ・ステイル*やドイツ工作連盟*などを経て、機能主義にたどりつきました。 アーツ・アンド・クラフツ運動:機械生産による大量生産と標準化が進む一方で、一つ一つの製品としての質は悪化してしまいます。これに対し、手仕事や伝統工芸品を再評価することによって、製品の質を向上させることを目的としました。 デ・ステイル:芸術によって人々の生活環境を改善しようとした点はアーツ・アンド・クラフツ運動と同様です ...

ReadMore

2026年2月17日

日本建築-書院造・数奇屋

時代背景 接客空間の発展 信長・秀吉の時代を経て、戦国の混迷を抜け出すと、軍事ではなく、接客空間が求められるようになりました。 書院造 そして試行錯誤の末、「書院造」という一つの型が完成します。主に、城郭や寺院・武家の邸宅などの厳格な建物で用いられました。 風書院 ただ、形式化の一方で、その枠をあえて脱線する、遊び心に富んだ邸宅建築も表れました。数奇な人に造られた書院ということで、数奇屋風書院造と言われます。しかし、正式な建築には相応しくない格好であったため、主に山荘などで用いられました。 造形 建物の顔 ...

ReadMore

2026年2月17日

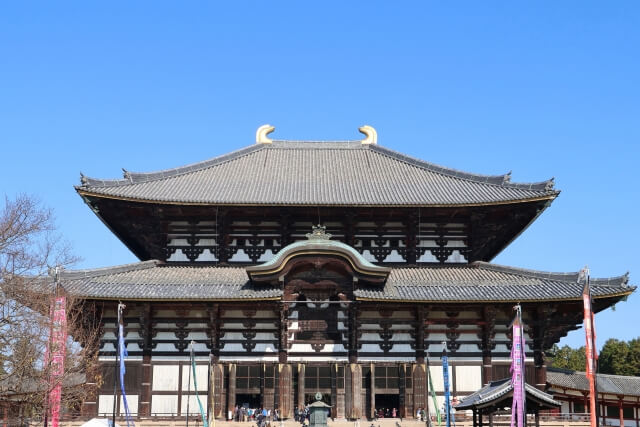

日本建築-禅宗様

時代背景 禅宗の伝来 12世紀末、栄西によって日本に禅宗がにもたらされました。禅宗では、これまでの仏教とは教義や儀式も異なるため、僧の生活や建築も変化していきます。 禅宗:仏教の教えを直接実践することで、真実を見出すことを目指します。基本的な修行としては、座禅が挙げられます。 14世紀頃までには、確固たる地位を築き上げることに成功しました。その背景には、得宗政権*や室町幕府が、既存の権門体制に代わる宗教勢力として、禅宗寺院に焦点が当てられたということがあります。得宗政権や室町幕府の支援を得て、禅宗は広く普 ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋建築-イタリア・ルネサンス

前の様式 舞台 イタリア・ルネサンスの舞台は、市民階級がいち早く台頭したイタリアの商業都市「フィレンツェ」です。 時代背景 イタリアは、中世において商業や金融の中心地として栄え、豊かな都市国家へと発展しました。このような繁栄の中で、芸術家や学者が集まり、文化的な交流が盛んに行われるようになります。また、イタリアでは古代ローマや古代ギリシャの文化が受け継がれていましたが、ルネサンス期において、これはキリスト教中心の中世思想に対する反発という形をとって現れました。 キリスト教世界のほころび 中世ヨーロッパ社会 ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋建築史年表

古代ギリシャ|西洋建築の精神は、古代ギリシャを範とするところから始まります。その意味で、西洋建築史の出発点に相応しいと言えるでしょう パルテノン神殿 古代ローマ|「栄光の都」ローマ帝国という舞台は、古代ギリシャ建築とキリスト教建築の架け橋となりました コロッセウム闘技場 初期キリスト|西洋建築の代名詞、「教会建築」はここから始まります バシリカ式 集中堂式 ビザンティン|政治的な東西分裂は、建築様式にも影響を及ぼしました ハギア・ソフィア ロマネスク|別名「地方様式」とも言われるロマネスクは、各地の風土に ...

ReadMore

前の様式

時代背景

破壊の時代

戦国期は読んで字の如く「波乱の時代」でした。戦国大名たちによって繰り広げられる戦火の中で、多くの建物は失われて行きます。そのためこの時代は、新たな建築の生産というよりも、建築の破壊の時代でした。

渦中の寺院

幸か不幸か、当時の寺院も僧兵を構えるなど大名に比肩する勢力を誇っていたため、この争いの渦中に巻き込まれます。たとえば、延暦寺は信長の焼き討ちによって多くの建物が失われ、壊滅状態となりました。また東大寺は、松永久秀や三好三人衆らによる戦闘で戦火を被りました。

復興の時代

しかし16世紀後半に入り、社会の安定期を迎えると、戦国の乱世に破壊された大寺院の再建事業が活発化し始めます。この再建には、古代・中世の様式を踏襲した復古的な様式が用いられました。

造形

戦国大名による寺社に対する弾圧や破壊の一方で、自身の体制に従ったものに対しては復興を図っています。

厳島神社

毛利氏によって復興されました。

土佐神社

長宗我部氏によって復興されました。

甲府善光寺

武田氏によって創建されました。

復古的な建築

大名たちによる寺社建築の特徴としては、復古性が挙げられます。

東寺金堂

「裳階の形態」・「土間の床」は古式を引き継いでいるが、構造部では大仏様禅宗様など、中世式の技法が用いられています。

清水寺本堂

「内陣は石敷」「外陣は板敷」というように、構成は密教本堂が引用しつつ、和様の技術も踏襲されています。

東大寺大仏殿

柱に肘木を挿して軒を支えるなど、大仏様の手法が取り入れられています。

参考文献

日本建築史講義|著.海野聡|学芸出版社

建物が語る日本の歴史|著.海野聡|吉川弘文館

建築の歴史|編.西田雅嗣・矢ケ崎善太郎|学芸出版会

日本建築様式史|監修・太田博太郎|美術出版社

次の様式

西洋建築史年表

日本建築史年表

2026年2月17日

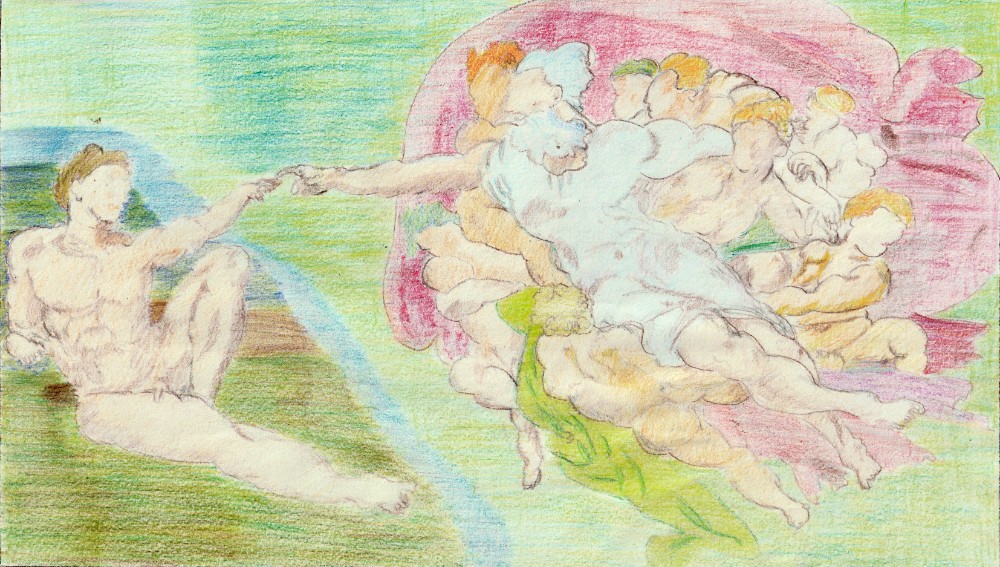

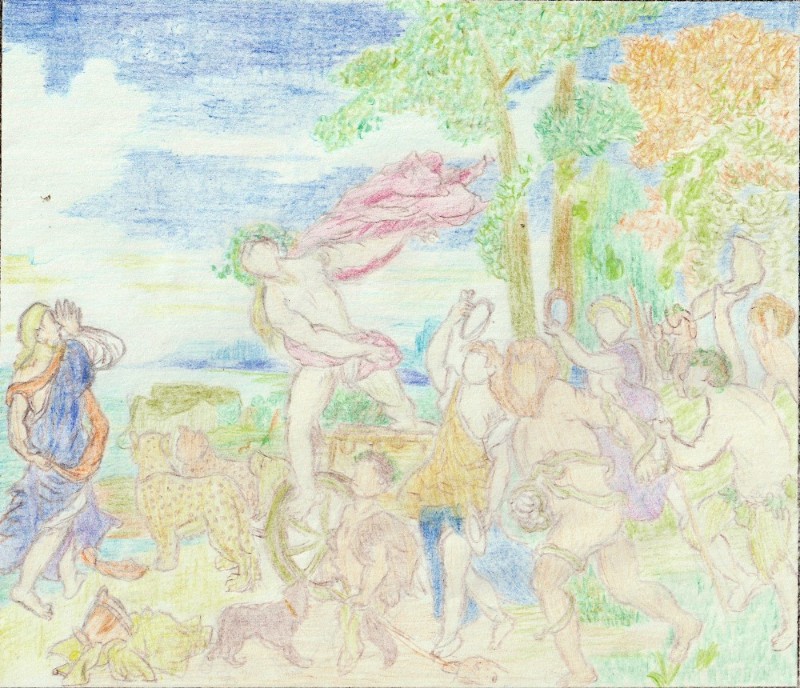

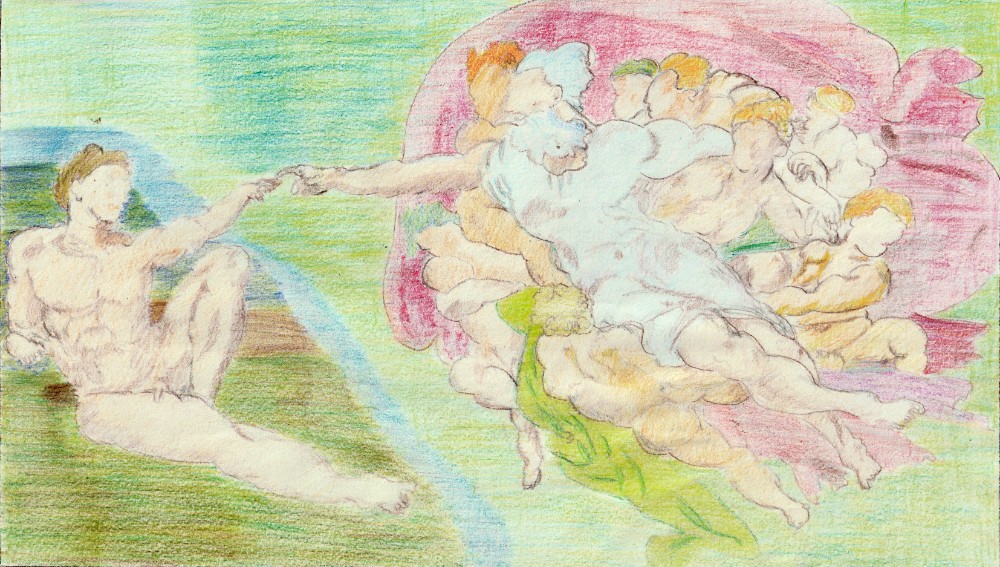

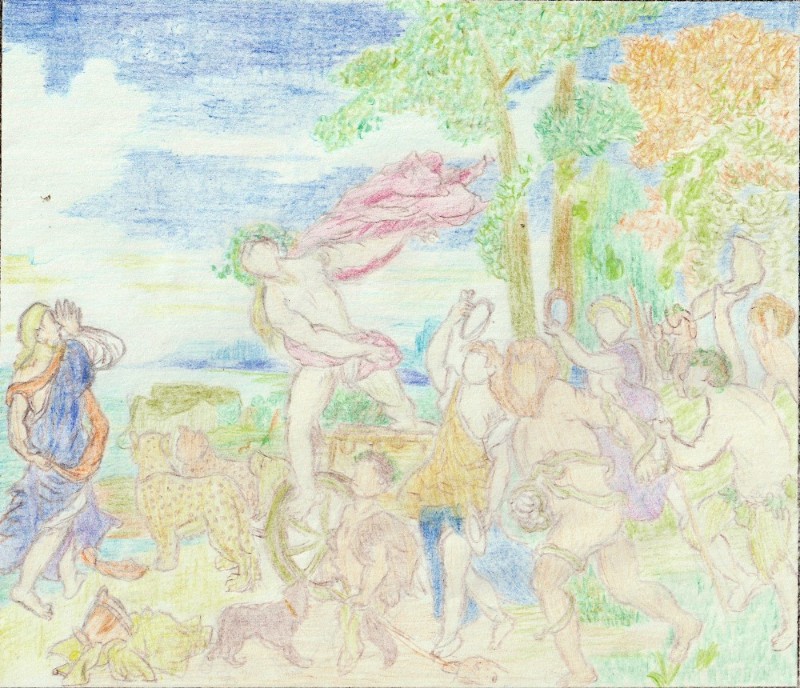

西洋絵画−盛期ルネサンス

舞台 ローマ 1492年、芸術文化を支えたロレンツォ・デ・メディチの没後、「フィレンツェ」は、ドメニコ会修道僧サヴォナローラの支配下に置かれ、やや停滞期を迎えます。その一方で、ユリウス二世に代表される辣腕の教皇の下で、「ローマ」は活気を取り戻しました。かくして、ルネサンスの舞台は「フィレンツェからローマへ」移ります。 背景 巨匠の時代 15世紀末から16世紀初頭にかけてのおよそ30年間、一般には盛期ルネサンスと呼ばれます。この時代は、「巨匠の時代」でした。 古代や自然の超克 彼らは自らの才能を自覚し、「古 ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋絵画−フランス・新古典主義絵画

舞台 フランス 革命期からナポレオン時代にかけてのフランス。ナポレオンは絵画を、自らの理念の「プロパガンダ」として活用しました。そのため、絵画は記録的な意味合いを強めます。 背景 軽快なロココに対する反動 18世紀後半、「快楽主義的」で「感覚的」なロココ様式に対する反動として、美は表面的なものでなく「崇高」なものであると考える傾向が強まります。 崇高さを追求 そして、「装飾趣味」や「官能的な裸婦像」に代わって、「形而上的な内容」や「簡素で壮大な形態感覚」を備える古典美術が範とされました。 特徴と画家 相次 ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋絵画−イタリア・バロック

舞台 イタリア 16世紀後半のイタリア、おおよそ芸術活動の低迷期に入っていました。しかし、カラヴァッジョの活躍によって、ローマで新たな盛り上がりを見せます。その後、カラヴァッジョ様式は国際的な広がりを見せました。(本記事では、イタリアに比較的近しい展開を見せたフランドル・スペインも一緒に取り上げます) 背景 宗教改革に対抗するカトリック教会 カトリック協会の免罪符を直接のきっかけに、「宗教改革」が勃発。離れていった信者の心を取り戻すため、カトリック教会は「反宗教改革」に乗り出しました。 分かり易さを武器に ...

ReadMore

2026年2月17日

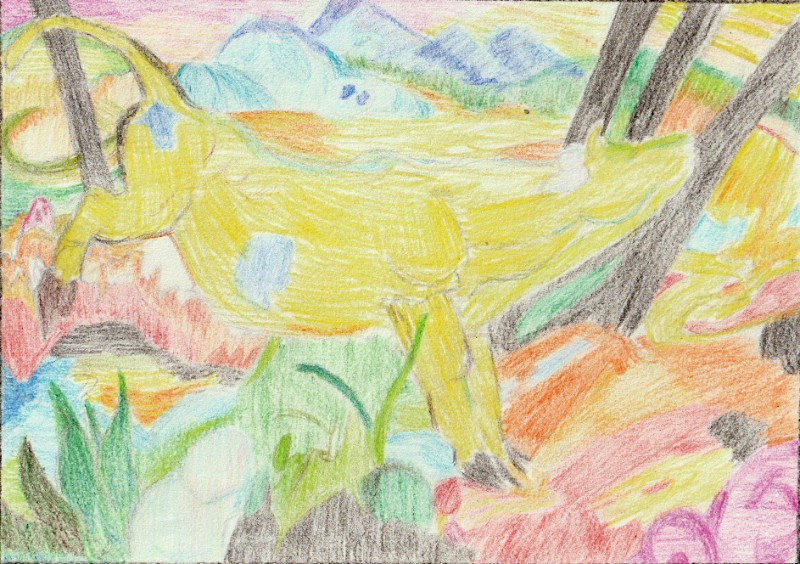

西洋絵画−ドイツ表現主義

著作権に対する配慮:当記事に掲載している模写作品の中には、著作権保護期間中のものが含まれています。そのため、「引用元(元絵)の明記」・「引用の必要性」・「画像は自前で用意すること」を徹底した上で、当記事の作成に望んでいます。 舞台 ドイツ これまでフランスに押され気味であまり活躍の場がなかったドイツでしたが、遂に自国を始点とする芸術運動の波風が立ち始めます。というのも、「近代化」を急激に進めて行ったドイツでは、それだけ社会に対する不満も生まれやすく、「苦しみを表現する画家」たちを産むには最適な土壌だったか ...

ReadMore

2026年2月17日

西洋絵画−ヴェネツィア派

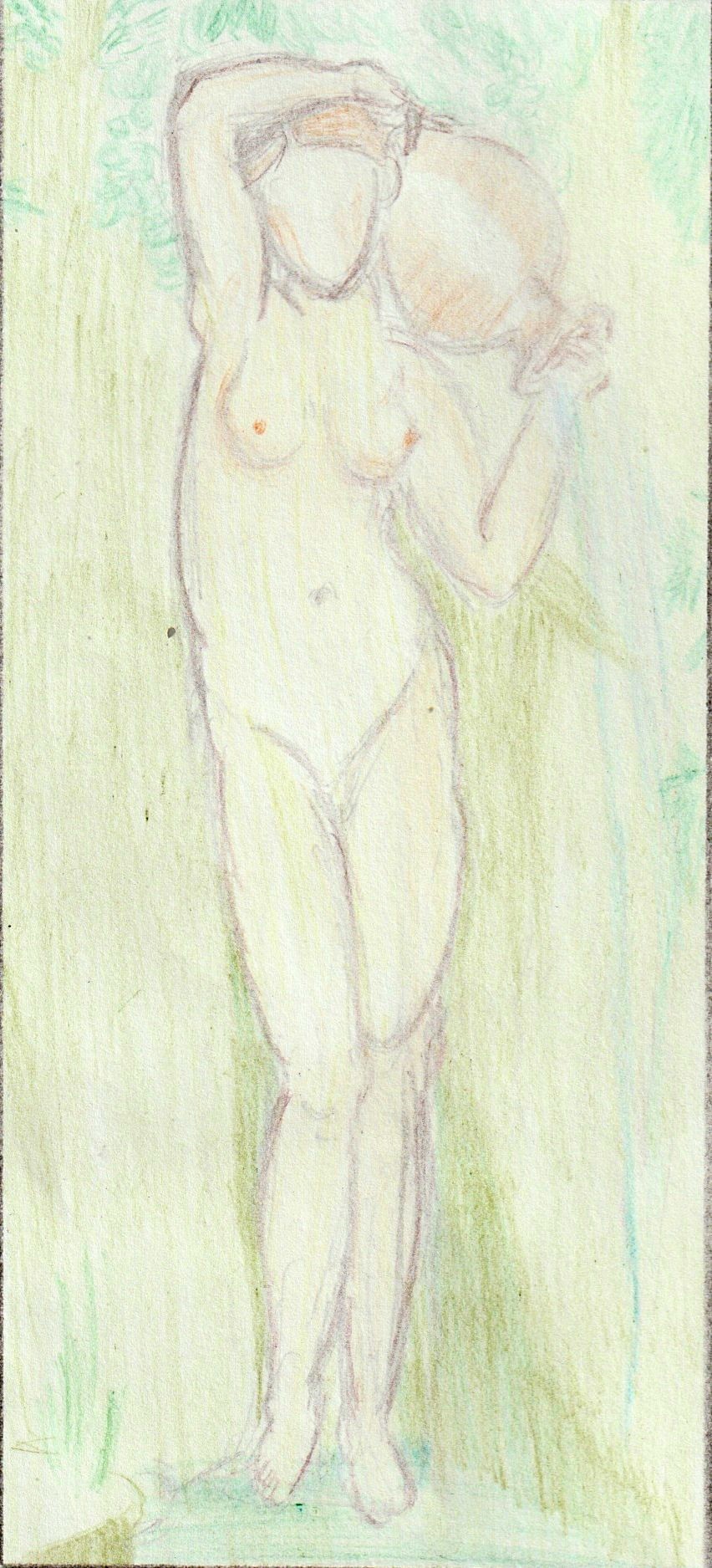

舞台 ヴェネツィア ローマで盛期ルネサンスが盛り上がりを見せていたその頃、東方とヨーロッパを結ぶ貿易で富を蓄積したヴェネツィアでは、別のルネサンスが誕生していました。一般に、ヴェネツィア派と呼ばれるものです。 背景 裕福な市民が誕生 ヴェネツィアでは、教会や市当局だけでなく、富裕で教養ある個人からの注文も盛んになりました。 個人受けする作品が流行 彼らは、伝統的な物語の著述よりも「感覚的な魅力」を要求します。 そのため、主題の重要性以上に、「鑑賞者が満足する」ような作品が好まれました。 特徴と画家 鮮やか ...

ReadMore