2026年2月16日

西洋建築-インターナショナル・スタイル

背景 近代芸術の到達点 アーツ・アンド・クラフツ運動*から始まった近代芸術運動は、当初は手工業に重点を置きながらも、デ・ステイル*やドイツ工作連盟*などを経て、機能主義にたどりつきました。 アーツ・アンド・クラフツ運動:機械生産による大量生産と標準化が進む一方で、一つ一つの製品としての質は悪化してしまいます。これに対し、手仕事や伝統工芸品を再評価することによって、製品の質を向上させることを目的としました。 デ・ステイル:芸術によって人々の生活環境を改善しようとした点はアーツ・アンド・クラフツ運動と同様です ...

ReadMore

2026年2月16日

日本建築-飛鳥・奈良(寺院)

時代背景 仏教の伝来 六世紀半ば頃、仏教が百済から日本に伝来*しました。その教えが持ち込まれると同時に、それを体現する場として寺院建築が必要になり、それに由来して仏教建築の新技術が持ち込まれます。 聖明(百済の王子)は、日本の皇室との外交関係を深めるために、日本に渡来し仏教を伝えたとされています。 仏教を受け入れるか、拒否するか ただ、仏教は満場一致で受け入れられた訳ではありませんでした。いわゆる、「排仏派」と「崇仏派」に分かれます。 国際情勢に明るい蘇我氏は賛成 主に「崇仏」を主張したのは、渡来人勢力と ...

ReadMore

2026年2月16日

西洋建築-初期キリスト

背景 キリスト教の公認 キリスト教徒は当初、ローマ帝国によって迫害を受けていました。しかし313年に発布されたミラノ勅令*によって、これまでローマ帝国から弾圧を受けていたキリスト教が公認されます。 ミラノ勅令:4世紀初頭のローマ皇帝コンスタンティヌス帝によって発布された勅令で、キリスト教を公認するものでした。この勅令によって、キリスト教徒は迫害から解放され、徐々にローマ帝国内での信仰の自由が広がっていくのでした。 これによって、それまで地下に潜っていたキリスト教は、ローマ帝国の国教として華々しい役割を担う ...

ReadMore

2026年2月16日

西洋建築史年表

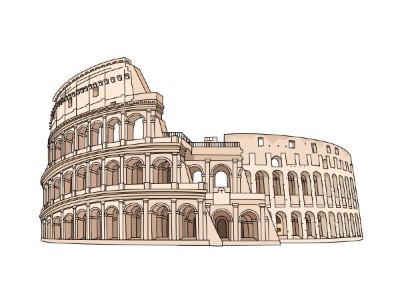

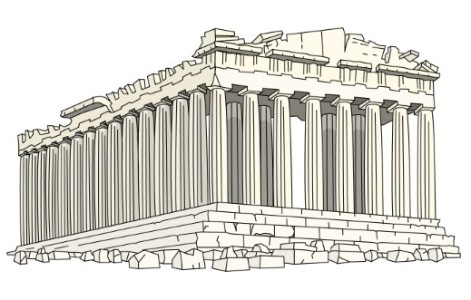

古代ギリシャ|西洋建築の精神は、古代ギリシャを範とするところから始まります。その意味で、西洋建築史の出発点に相応しいと言えるでしょう パルテノン神殿 古代ローマ|「栄光の都」ローマ帝国という舞台は、古代ギリシャ建築とキリスト教建築の架け橋となりました コロッセウム闘技場 初期キリスト|西洋建築の代名詞、「教会建築」はここから始まります バシリカ式 集中堂式 ビザンティン|政治的な東西分裂は、建築様式にも影響を及ぼしました ハギア・ソフィア ロマネスク|別名「地方様式」とも言われるロマネスクは、各地の風土に ...

ReadMore

2026年2月16日

西洋建築-古代ギリシャ

時代背景 ドリス人の侵略 紀元前1100年頃、北方から南下してきたドリス人によって、先住のイオニア人やアルカディア人などが駆逐されました。 ポリスの形成 その後、紀元前800年頃には、村落を中心とした小さな都市国家ポリス*が形成され始めます。 ポリス:一定の地域に住む人々が、政治的・社会的な共同体を形成し、共同で自らの生活を統制する政治組織のことです。 しかし、あくまでもこの都市国家は、単に人々が集まり住んだものに過ぎず、都市として整備されたものではありませんでした。 古代民主政の誕生 ポリスは当初、農業 ...

ReadMore

前の様式

背景

ヨーロッパ随一の絶対主義国家

フランスは17世紀後半、ルイ14世の時代を持って王権が頂点に達し、ヨーロッパ随一の絶対主義国家に成長しました。ルイ14世は絶対王政下で全権を握り、貴族や教会、一般市民にも厳しい統制を加えます。そして中央集権的な行政組織を整備し、強大な軍事力を築きました。

しかしその一方で、ルイ14世の統治による莫大な財政負担や、貴族・教会の排除などに対する不満は蓄積していきます。

ルイ14世亡き後は、ルイ15世が即位し、専制政治を引き継ぎましたが、この時にはすでに王権の権威は低下しており、貴族や官僚などの富裕層との対立は深まっていく一方でした。そのためルイ15世は、貴族や教会などの既得権益層に手厚い保護を与え、関係が良好に行くように図りつつ、王権の強化に励みます。しかし、彼の贅沢三昧な生活や戦争に多大な費用をかけたことから国財が逼迫し、深刻な財政問題を起こしました。

ルイ15世の死後は、ルイ16世が後を継ぎましたが、財政状況は悪化の一途をたどり、国家予算の大半が軍事費や王室の贅沢な生活費に充てられるなど、無駄遣いが横行するのでした。この独裁的な政治体制は、貧しい生活を強いられていた市民階級の反感を買いました。そして1789年、市民階級による反乱「フランス革命」が起こるのです。これによって王政が崩壊し、新たな政治体制が確立されました。

新体制が理念に掲げたのは、啓蒙思想・民主主義・自由主義です。その根拠となったのは、古典主義でした。古代ギリシャ・ローマ文化の復興を通じて、民主主義の理念を表現したのです。

特徴

着色ありきの古典主義

古典主義はおおよそ爛熟状態にまで行き着いたものの、真に古代の意思を継いだといえるものは未だありませんでした。ルネサンスやバロックも、手法においては古典的であるものの、それぞれに何らかの着色がある点は否めなかったからです。

考古学に基づいた、古典の新解釈

そこで、かつての古典主義のように本質が見失われた形での古典ではなく、より正確・忠実・厳密な古典を復興させるという需要が生まれました。この背景には、古典考古学の急速な進歩が挙げられます。

見落とされた古代ギリシャ

また、この時点での古典はあくまでも古代ローマに準拠しており、古代ギリシャにまでその知見は及んでいませんでした。ここに、古代ギリシャの再生という動機と、古典考古学の急速な進歩という情勢が相まって、古典主義は新たな活路を見出したのです。

政治的な要因も加味すると、新古典主義建築は、古代ギリシャ・ローマの共和制や民主主義の建築様式を再解釈することで、民主主義の理念を表現するのに適していました。新古典主義建築は。フランス王政崩壊後の共和制にとって、自らの権威や威厳を象徴するものでもあったのです。

造形・表現

バロックからロココへと順調に時間を進めていたフランスでは、ルネサンス的な古典理論に対する批判の声が挙がり始めます。また、建築構造の合理性への関心が高まり始めたこともあり、新しい古典主義が誕生するのでした。

より厳密な古典主義

サン・シュルピス聖堂|セルヴァンドーニ

左右の厳格な構成を持つ塔などから、新古典主義的な性格が伺えます。

ギリシャ建築が脚光を浴びる

1753年、マルク=アントワーヌ・ロージエは、著書『建築試論』において、ギリシャ建築こそ建築の典型であると説きました。「柱は屋根を支える構造材であり、無駄な装飾のために用いられるべきではない」というように、合理的な面からギリシャ建築を評価するという彼の姿勢は、当時大きな反響を呼びます。また同年、J・J・ヴィンケルマンの『高貴なる単純さ』においても、ギリシャ建築がローマ建築を上回ると主張され、当時の価値観は大きく揺らぎました。

古代ギリシャ建築に代表される、オーダーの再現

ブランデンブルク門|ラングハンス

古代ギリシャ建築のオーダーが再現されるようになり、それに加えて、穏やかで抑制の効いた造形が主流になりました。

古典的な形態を、単純な幾何学態に置き換える

ショーの王立製塩所監督官館|ルドゥー

単純な幾何学的形態による壮大な空間の構想も、新古典主義の特色の一つです。単純な形態を多様に組み合わせながら、広大かつ簡潔な空間を表現しました。この背景には、新古典主義者たちが古典を突き詰めた結果、形態よりもその本質・法則に答えを見出したという面もあります。

自然への回帰

アモー|リシャール・ミーク

新古典主義には、自然への回帰の動きなども見られます。ここでは、ひなびた建物が周囲の自然に調和するように建てられています。

西洋建築入門|著.森田慶一|東京大学出版会

建築の歴史|編.西田雅嗣・矢ケ崎善太郎|学芸出版会

西洋建築様式史|著.熊倉洋介・末永航・etc|美術出版社

美術史〈西洋〉|編・中山公男 中森義宗|近藤出版社

次の様式

西洋建築史年表

日本建築史年表

2026年2月16日

西洋絵画−後期印象派

一般に、スーラ・セザンヌ・ゴーギャン・ゴッホの四天王を総称して後期印象派と呼ぶことが多いです。しかし、当ブログでは個人的な趣きもあって、新印象主義(スーラ)・セザンヌ・後期印象派(その他の画家)という風に細分化しています。 舞台 フランス 印象派に続き、フランスが芸術の中心地として君臨しています。 背景 時代背景は主に新印象主義と同じです。 印象派の乗り越え 時代の寵児であった印象派も、1886年には最後の展覧会を迎え、いよいよ批判と反省の対象として乗り越えられる存在になります。 物の形を犠牲にした印象派 ...

ReadMore

2026年2月16日

西洋絵画−マニエリスム

舞台 国際的な展開 イタリアに端を発したマニエリスムは、16世紀後半には国際的な広がりを見せます。 背景 反宗教改革に乗り出す カトリック教会が「反宗教改革」に乗り出す時代、「神秘的な表現」が求められるようになります。 絵画による奇跡体験 論理を持って「奇跡」を説明することは出来なくても、絵画の世界の中でならそれは可能になるからです。 劇的な表現の追求 それはやがて古典主義の特徴である、「穏やかさ」や「荘厳さ」、「静けさ」や「バランスの重視」に対して、より「魂の根源」に迫る表現に至りました。 ミケランジェ ...

ReadMore

2026年2月16日

西洋絵画−初期ルネサンス

西洋絵画史の始まり 西洋絵画史の精神は「人間性の自覚」にある、というのが私の基本的な考えの立場です。そのため、当ブログでは、初期ルネサンスを西洋絵画史の始まりとします。 舞台 フィレンツェ 初期ルネサンスの舞台は、市民階級がいち早く台頭したイタリアの商業都市「フィレンツェ」です。 時代背景 キリスト教世界のほころび 中世ヨーロッパ社会は、これまで精神的にはキリスト教に支えられてきました。しかし、このキリスト教観というのは、人間を神の摂理にのみ従う下僕として、その限りにおいて人生の意義を認めるものでした。そ ...

ReadMore

2026年2月16日

西洋絵画−フランス・新古典主義絵画

舞台 フランス 革命期からナポレオン時代にかけてのフランス。ナポレオンは絵画を、自らの理念の「プロパガンダ」として活用しました。そのため、絵画は記録的な意味合いを強めます。 背景 軽快なロココに対する反動 18世紀後半、「快楽主義的」で「感覚的」なロココ様式に対する反動として、美は表面的なものでなく「崇高」なものであると考える傾向が強まります。 崇高さを追求 そして、「装飾趣味」や「官能的な裸婦像」に代わって、「形而上的な内容」や「簡素で壮大な形態感覚」を備える古典美術が範とされました。 特徴と画家 相次 ...

ReadMore

2026年2月16日

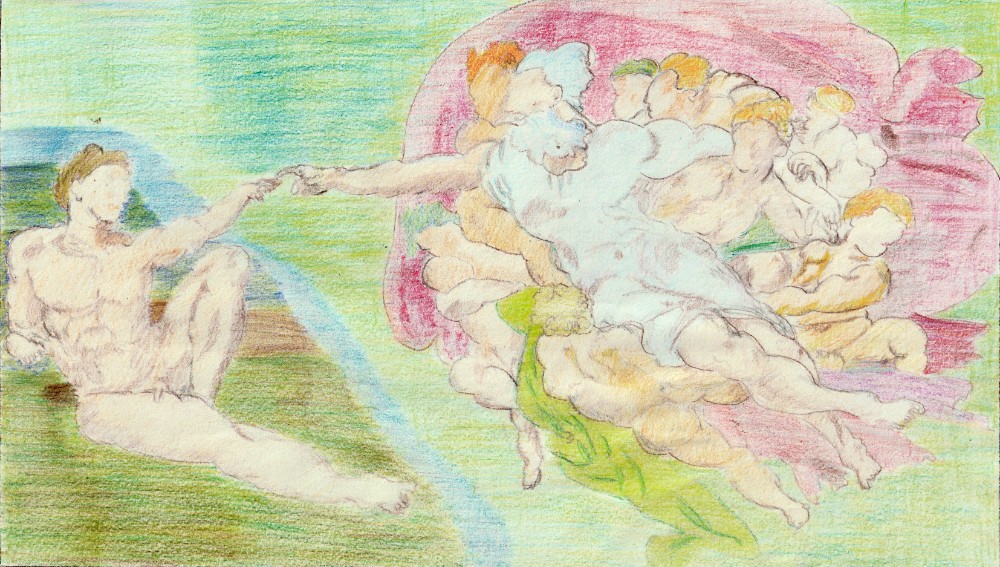

西洋絵画−盛期ルネサンス

舞台 ローマ 1492年、芸術文化を支えたロレンツォ・デ・メディチの没後、「フィレンツェ」は、ドメニコ会修道僧サヴォナローラの支配下に置かれ、やや停滞期を迎えます。その一方で、ユリウス二世に代表される辣腕の教皇の下で、「ローマ」は活気を取り戻しました。かくして、ルネサンスの舞台は「フィレンツェからローマへ」移ります。 背景 巨匠の時代 15世紀末から16世紀初頭にかけてのおよそ30年間、一般には盛期ルネサンスと呼ばれます。この時代は、「巨匠の時代」でした。 古代や自然の超克 彼らは自らの才能を自覚し、「古 ...

ReadMore